تدرك الإمارات أن الصناعات الدفاعية المتطورة قطاع حيوي وعنصر أساسي من عناصر صون السلام والاستقرار الضروريين في الحفاظ على مكتسبات الدول والشعوب وفي حماية العمل التنموي بمختلف مناطق العالم، ولذلك لم تترك الأمر للصدفة حتى تصل إلى ما هي عليه اليوم.

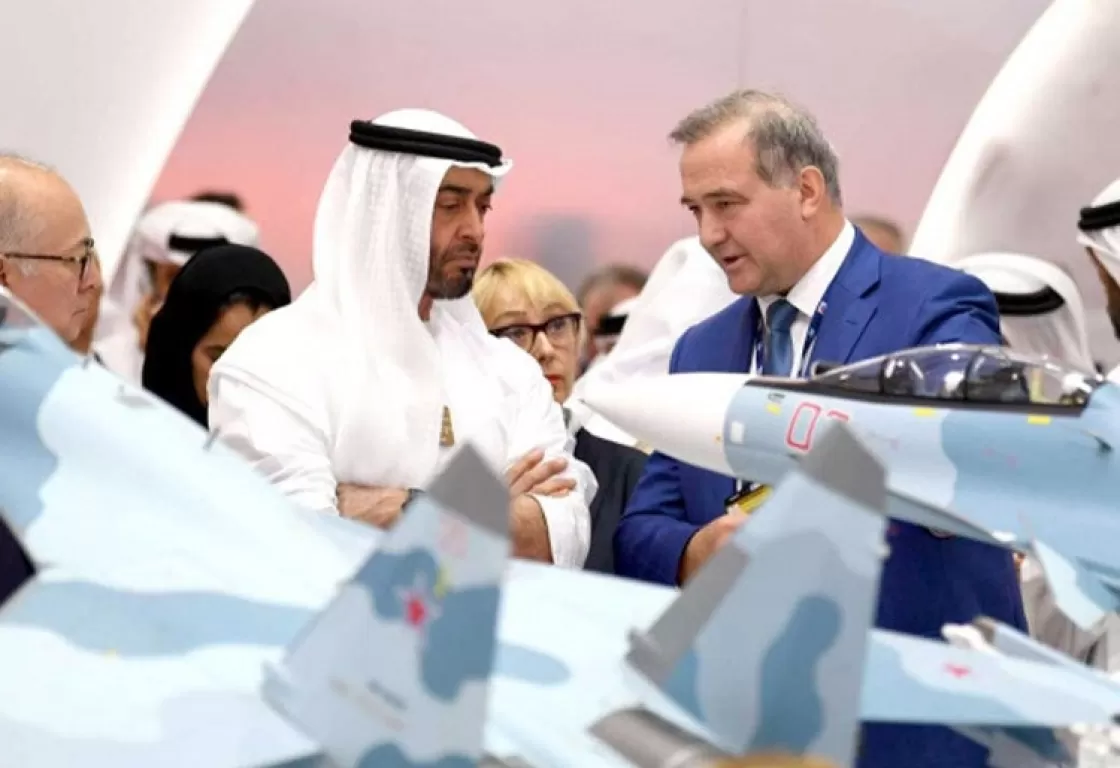

وفي معرض معدات الدفاع والأمن الدولي، وهو أكبر معرض للأسلحة في العالم، أقيم العام الماضي في لندن، أبلغ المنظمون عن عمل جناح لمعدات الفضاء وكان جزء كبير من هذا الجناح يخص الإمارات، التي ظلت تستقبل الكثير من الزوار.

لكن وعلى الرغم من ذلك، بدا جناحها فارغا بجوار النماذج الأولية، التي كانت تقف بالحجم الطبيعي التي أحاطت به، وكان مندوب هذا الجناح مشغولا جدا بحيث لا يمكنه التحدث إلى الصحافة.

ومع ذلك، كان مبتكرو معدات المراقبة القريبة حريصين على الدردشة، وتقول نعومي كوهين، الصحافية المستقلة في إسطنبول والتي تغطي قضايا الأرض والعمل والأمن في المنطقة في تقرير نشرته مجلة “فورين بوليسي”، إن المبتكرين جاؤوا من المملكة المتحدة والسويد وأستراليا، وقالوا إنهم مسرورون بمدى المساحة التي منحهم إياها رعاتهم الجدد لاستكشاف كل ما هو جديد.

وكان أحدهم قد صنع نظام التعرف على الصوت الذي يفهرس قواعد البيانات الدولية الخاصة باستجوابات الشرطة. كما عرض آخر نظام رادار إنترنت الأشياء يتم تثبيته على سيارة شرطة تتلقى أوامر من ضباط المخابرات.

رغبة في التطوير

لم تنشر الإمارات بيانات عن ميزانيتها الدفاعية منذ عام 2014، لكنها في ذلك الوقت كانت تفوق بالفعل الولايات المتحدة من حيث نصيب الفرد، وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

ويذهب معظم هذه الأموال إلى شراء أكثر العناصر بهرجة في السوق، ولكن إذا لم تتم الموافقة على عملية بيع، فإن الإمارات لا تخسر بشكل كبير، ويتجه جزء متزايد من ميزانيتها نحو تطوير التقنيات الخاصة بها.

وترى شانا مارشال، أستاذة الأبحاث المساعدة في جامعة جورج واشنطن أن الجدل حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستبيع الدولة الخليجية الطائرة أف-35 يغفل عن الصورة الأكبر، حيث إذا لم تتمكن الإمارات من الحصول على الطائرة، فقد تتفاوض للانضمام إلى سلسلة توريد طائرات أف-16 واكتساب المهارات والاتصالات لمساعدتها في بناء أنظمة متطورة أخرى.

وعلى مدار العقد الماضي، اكتسبت الدولة الخليجية سمعة طيبة في استثمار عوائد الطاقة على فرق كرة القدم والمتاحف ومنتجات الألبان ومزارع الإنتاج والعقارات وشركات التكنولوجيا الناشئة والبنوك سواء للمطالبة بحصة في الأسواق الصاعدة أو لأجل تنويع الاقتصاد، أو شراء النفوذ السياسي.

ويتشابه ذلك المنطق مع الإنتاج الدفاعي، ولكن الأمر أكبر من مجرد إضافة شعار وجني عائدات التحويل، إنه الآن يدور حول نقل عمليات التصنيع إلى الداخل.

وفي عالم حيث الشركات متعددة الجنسيات لديها بالفعل سلطة قضائية غير واضحة، قد لا يبدو ذلك مهما لكن في دولة تعيد فيها الدول الغنية ترتيب أولويات الإنفاق، وحيث تتغير القوى الإقليمية، وحيث تعطي الحرب الأولوية للعقل على القوة، فإن أبوظبي هي “حلم تنفيذي دفاعي مطلق”، وفق مارشال، فهي تدفع الأموال بسرعة وبسخاء ودون الدخول في تعقيدات بيروقراطية.

وبدعم من الاتفاق مع إسرائيل لتطبيع العلاقات الدبلوماسية يمكن أن تصبح الإمارات القلب النابض لصناعة الدفاع الجامحة عاجلا وليس آجلا.

وترى كوهين أن أولئك الذين يعملون على حظر نقل الأسلحة والتكنولوجيا إلى الدول غير الصديقة ستضيع جهودهم هباء، وأولئك الذين يتطلعون إلى الاستفادة من المجمع الصناعي العسكري سوف يتعرفون على قطب جديد خارج الولايات المتحدة بينما الصين تعتبر نفسها قطبا حرفيا في مركز العالم.

ولم يكن الطريق للإمارات طويلا ولا تقليديا، فقد بدأت معظم الدول، التي تنتج الأسلحة اليوم أو على الأقل أجزاء للأسلحة الأجنبية بدء صناعاتها خلال الحرب الباردة، بمساعدة الشركات الأميركية التي تتطلع إلى شراء ولاء المستهلك والسياسة في آن.

وقد فرضت العديد من التقلبات الجيوسياسية نفسها على الإمارات وقد مرت بأحداث متغيرة منذ أن تحررت من الحماية البريطانية في عام 1971 وحتى الغزو العراقي للكويت في 1990، ثم الغزو الأميركي للعراق في 2003 حتى بدأت في الاهتمام بأمر التصنيع الدفاعي.

وأشارت تلك الحروب لقادة دول الخليج العربي إلى أنه يتعين عليهم أن يكونوا أقوياء ومعتمدين على أنفسهم، ووقعوا بعد ذلك صفقات مع شركات دفاع أجنبية لبدء الاستثمار في صناعاتهم الخاصة ووعدوا بتعزيز بعضهم البعض. وقد صعدت السعودية، لكن القائد الواضح كان الإمارات.

وكان نهج الإماراتيين تجاه هذه الصفقات مختلفًا وتنص الاتفاقية القياسية منذ الحرب الباردة، والمعروفة باسم “التعويض”، على أن مقاول الدفاع لا يبيع سلاحا فحسب، بل يدفع أيضا مقابل البنية التحتية المحيطة به.

ويمكن للدولة التي تشتري أن تطالب بعمل استثمارات مرتبطة مباشرة بالبيع، مثل إنشاء مصنع للأجزاء الصغيرة أو التدريب على الصيانة أو في شيء لا علاقة له بالدفاع على الإطلاق، مثل مصانع السلع المدنية أو العقارات أو الجامعات أو المجمعات الصناعية أو مزارع الروبيان. وكل من الجانبين كانا يربحان، فأحدهما يوفر العمالة الرخيصة، والآخر يدعم التنمية.

اغتنام الفرص

في ظل زيادة الأسعار في 1997، نصحت وزارة التجارة الأميركية الحكومات بإدارة التعويضات من خلال صناديق الاستثمار. وكانت الإمارات هي الدولة الوحيدة التي استمعت للنصيحة. وقد ساعد مكتب التعويض التابع لها في إنشاء صندوقين سياديين للثروة “توازن” و”مبادلة” حيث سيتم التخلص من أموال التعويض قبل استثمارها.

وتُدار هذه الصناديق من قبل عائلات تجارية ذات علاقات جيدة ومستشاريهم الماليين، وتفضل الملفات ذات العائد المرتفع مثل الخدمات المالية والبنية التحتية المتعلقة بالنفط وحوض السفن لليخوت والسفن الحربية.

لكن مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة انقلب على النصيحة السابقة في أواخر تسعينات من القرن الماضي باستخدام صناديق الاستثمار لأنه وجد هذه الممارسة عرضة للفساد. كما انتقد مكتب محاسبة الحكومة الأميركية التعويضات باعتبارها شكلاً مبهما من النقل إلى الخارج وحذر من مخاطر نقل التكنولوجيا.

ومع تلاشي سباق التسلح بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي، عززت الولايات المتحدة بيروقراطيتها العسكرية، وخفضت ميزانية أولئك الذين راقبوا هذه الأنواع من الصفقات. وكان ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، لديه أيضا أصدقاء في مراكز الفكر ودوائر الضغط لإبرام الصفقات.

ومع ذلك، كان للتعويضات حدودها وكان من المعروف أنها بطيئة، ونادرا ما تكتمل، وتبقي الدولة المشترية معتمدة على ذلك. ولذلك وضعت الإمارات قواعد صارمة لانتزاع أقصى استفادة منها، لكنها لم تكن صبورةً بشكل جيد لبناء بنية تحتية عسكرية محلية من الألف إلى الياء.

وبدلا من ذلك ومن خلال تبسيط وتوسيع نطاق أموالها الاستثمارية، كانت الإمارات تجمع الأموال لجلب المشاريع الأجنبية ومعها، مهندسوها وبراءات الاختراع إلى أبوظبي.

وفي عام 2014 جمعت الإمارات بين صندوقي “توازن” و”مبادلة” تحت إشراف شركة الإمارات للصناعات الدفاعية، التي اندمجت بعد ذلك مع أكثر من عشرين شركة تابعة أخرى العام الماضي لتشكيل مجموعة “إيدج” يدير رئيسها التنفيذي ميزانية قدرها 5 مليارات دولار لتطوير ما يسميه “القدرة السيادية”.

ومن الناحية العملية، هذا يعني الشراكة مع شركات الدفاع الأجنبية الكبرى، وشراء الشركات الصغيرة، وتوظيف شركات متوسطة الحجم لفتح سوق في أبوظبي، مسجل باسم محلي. وبما أن الملكية الفكرية ملك للإماراتيين، فإن ضوابط التصدير التي تحد من تبادل المعرفة التكنولوجية لا يمكن تطبيقها في تلك الحالة.

ويعتقد البعض أن الإمارات قد لا تبني صناعة دفاعية ذات سيادة كاملة لأنها قد لا تحتاج إلى ذلك في ظل وجود سلاسل التوريد العالمية. ومن المحتمل ألا يدير الإماراتيون الأمر كاملا نظرا لأن الدولة بها عدد قليل من العمال المحليين والعديد من الأجانب.

ولكن، بالطريقة التي تعمل بها سلاسل التوريد العالمية، فإن الاكتفاء الذاتي لا يتعلق بجنسية المطورين أو أصل كل جزء؛ ما يهم أكثر هو أن الإمارات تمتلك وتجمع وتحافظ وتخدم حصة متزايدة من التقنيات التي تستخدمها.

ولم تكن بقية دول الخليج قادرة على محاكاة أسس الدفاع الإماراتية، مثل الكويت والبحرين، سواء في الأسلحة أو الخدمات، في حين حاولت السعودية أن تحذو حذو حليفتها لكنها لا تقترب كثيرا من الإمارات في الصادرات أو الابتكار.

ويبدو أن تحقيق الرياض هدف توطين ما يصل إلى نصف صناعتها العسكرية بحلول 2030 لا يزال مبكرا، حيث تستمر في وضع معظم أموالها في مشاريع مشتركة بدلاً من إنفاقها على البحث والتدريب، والتي يعتمد عليها الإماراتيون لتحقيق عوائد أكبر وأطول أجلاً.

عن "العرب" اللندنية

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A8%D9%86%D9%83%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86_0_0_0_0.png.webp?itok=WL9ET923)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%82%D8%B1%D9%86%D9%8A_0.png.webp?itok=vMIlVqe0)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B6%20%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9%20%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9%20%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86...%20%D9%81%D9%83%D9%85%20%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%8B%20%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9_0.jpg.webp?itok=4cnIFmtL)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/lzndny_56_0_0.jpg.webp?itok=F_H9nhGv)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A8%D9%86%D9%83%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86_1_0_0_1_0_0_0.jpg.webp?itok=G-ahkBzq)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_71_0_0_0_0.jpg.webp?itok=jgwzfyG-)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%82%D9%8A%D8%B3_26_0.jpg.webp?itok=i5ujY09b)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/6629829b4c59b716685d4621.jpg.webp?itok=6vK3V0aB)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%B9.JPG.webp?itok=p8-ge4Ab)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/987341-357453262.jpg.webp?itok=f9Ila1kA)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B1_4_0_0.jpg.webp?itok=hKXlDb-Z)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/256221.jpg.webp?itok=dzjemehX)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/1-1410918.jpg.webp?itok=EdowmzVE)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/1-1676794.jpg.webp?itok=Ag0VQppY)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/1280x960_11.jpg.webp?itok=RRBT-PHj)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/TunisiaTerrorBardoRTR4UMIW.jpg.webp?itok=8qVD2lU1)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%B4%D9%87%D8%B1_0_0_0_0.jpg.webp?itok=CX9nsZNg)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/000_33Z33K3.jpg.webp?itok=SDFxi9Av)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%85%D8%B5%D8%B1_25_1_2_0_1_0_0_1_1_0.jpg.webp?itok=-ojQYLdR)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%201_0_0_0.png.webp?itok=9YIlS2bv)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%AD%D8%B3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7_0_0_0.jpg.webp?itok=UtKFVe22)