تحقيقات

استناداً إلى تطوّر تركيا؛ السياسي والاقتصادي خلال السنوات الأولى لحكم حزب العدالة والتنمية ذي الخلفية الأيديولوجية والرؤى الإسلامية، ساد اعتقادٌ في بعض الأوساط السياسية والأكاديمية بأنّ نموذجاً مختلفاً من "الإسلام السياسيّ" يكون عصرياً ومنفتحاً هو أمر ممكن. بل إنّ بعض دوائر القرار الأمريكي آنذاك تبنّت توجّهات كهذه؛ إذ كان زلزال الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) 2001، ما يزال طازجاً، مفترضةً أنّ دعم الإسلاميين "المعتدلين" والقبول بهم في السلطة أو حتّى دعمهم لبلوغها، قد يضعف الجماعات الإسلامية المتطرّفة ويحدّ من انتشارها.

غير أنّه بعد خمسة عشر عاماً من تجربة هذا الحزب وزعيمه القوي رجب طيب أردوغان في السلطة، وبعد كلّ ما قام ويقوم به الأخير لإحكام قبضته على البلاد، وما آلت إليه أوضاع الحريات وحقوق الإنسان في تركيا من تردٍّ غير مسبوق، فضلاً عن صبغ المجتمع والحياة السياسية بخطاب إسلامي شعبوي، آخر تمظهراته وصف الحملة العسكرية على أكراد عفرين بـ"الجهاد"، ينهض مجدداً وبقوّة السؤال الكبير حول حقيقة العلاقة بين الأحزاب الإسلامية حتى في طبعاتها الأكثر "حداثة" وبين النظام الديمقراطي، بالرغم من ادّعائها الانفتاح على العصر والقيم الديمقراطية، ومحاولتها الظهور متخفّفةً من العدّة الإسلامية التقليدية. وفي ما يلي محاولة موجزة لتتبع مسار أردوغان وحزبه في الحكم، ورصد انتقالهم بتركيا من الديمقراطية، التي أتاحت لهؤلاء "الإسلاميين المعتدلين" بلوغ السلطة، إلى التسلّط والاستبداد والحكم الفردي.

الصعود السريع

شهدت الانتخابات العامة في تركيا عام 2002 مفاجأة من العيار الثقيل؛ حيث استطاع حزب إسلاميّ التوجّه (العدالة والتنمية)، لم يكن مضى على تأسيسه سوى عامٍ واحد، أن ينال النسبة الأعلى من أصوات الناخبين متفوقاً على أعرق الأحزاب التركية، كحزب الشعب الجمهوري ممثل التيار العلماني وحامل إرث مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس تركيا الحديثة وواضع أسسها الجمهورية العلمانية.

لم يكن الحزب الفائز ورموزه طارئين على الحياة السياسية فهم أبناء "الحركة الإسلامية" التركية، وأردوغان نفسه كان عضواً نشطاً في أحزاب إسلامية سابقة كالفضيلة والرفاه وغيرها بقيادة نجم الدين أربكان، الأب المؤسس للإسلام السياسي التركي، والذي كان يعاود تشكيل حزب جديد باسم مختلف بعد كل قرار بحلّ حزبه السابق خلال المواجهات السياسية المتكررة مع التيار العلماني المتشدد داخل المؤسسة العسكرية. فكان ظهور حزب العدالة والتنمية نوعاً من الخروج على قيادة أربكان التاريخية لوضع إستراتيجية عمل جديدة للإسلاميين؛ لأن الأجيال الأحدث في "الحركة الإسلامية" مثل؛ أردوغان وعبدالله غول وأحمد داوود أوغلو وسواهم، لم يعد يرق لهم فشل أربكان المتكرر في الصمود أمام ضغوط العسكر والعلمانيين المتشدّدين في النظام ولا خطابه وطريقة إدارته التقليدية، وباتوا في نظر الشارع ممثلين للنخب الإسلامية العصرية و"المعتدلة"، وبهذا كسبوا بخلفيتهم الأيديولوجية الإسلامية الناخبين ذوي التوجّه الإسلامي، وفي الوقت نفسه نالوا الكثير من أصوات التيارات العلمانية والليبرالية، عبر الترويج لأنفسهم كمتبنّين لقيم الحداثة وتأكيدهم السعي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي كهدف أساسي.

تكتيكات النجاح

في البداية تجنّب أردوغان وفريقه الخوض في المسائل الإشكالية المتعلقة بدور الإسلام في المجتمع وعلاقته بالدولة، والتي كانت دوماً سبب تصادم الأحزاب الإسلامية السابقة مع الجيش التركي بوصفه حامياً للنظام الجمهوري العلماني. وجرى التركيز على الاقتصاد وتحسين علاقات تركيا الخارجية والعمل على بدء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مما ساهم في خروج البلاد من أزمتها الاقتصادية خلال وقت قياسي. فالدبلوماسية النشطة وتحسين العلاقات مع الجوار عادت بنتائج إيجابية على الاقتصاد التركي، ومثلها المساعدات السخيّة التي قدّمتها الولايات المتحدة لتركيا لاستمالتها خلال فترة التحضير لغزو العراق، كما أنّ محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي تطلّبت إجراءات قانونية وهيكلية متعلقة بالاقتصاد لتحقيق معايير العضوية، رافقتها مساعدات وتسهيلات مالية واقتصادية أوروبية. تضافرت تلك العوامل كافّة لتحقّق نجاحاً باهراً، فارتفعت معدّلات النمو ومستوى دخل الفرد وأصبحت تركيا من بين الاقتصادات المتقدّمة في العالم، ما أثمر مزيداً من شعبية الحزب الحاكم وزعيمه أردوغان؛ حيث ارتبطت النجاحات الاقتصادية بهم وبحكمهم بصرف النظر عن الظروف الموضوعية التي ساعدت عليها.

على صعيد آخر وجد أردوغان في مسألة الانضمام إلى النادي الأوروبي وما يتطلّبه من إجراءات تتعلق بالشفافية والديمقراطية وسيلة فعّالة للضغط على العسكر والحدّ من نفوذهم في الدولة، ذلك أنّ تقليص النفوذ السياسي للجيش من المعايير الأساسية للقبول ببدء المفاوضات مع الأوروبيين، ولم يكن ممكناً للعسكريين رفض إجراءات الحكومة في هذا الشأن كي لا يظهروا بمظهر من يقف في وجه حلم الأتراك المزمن بالعضوية الأوروبية. وتحت شعارات تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان راحت سلطة العسكر تنحسر شيئاً فشيئاً لصالح أردوغان الذي أعاد تنظيم مجلس الأمن القومي بما يعزّز من سلطته ويقلّص في الوقت نفسه دور الجيش في الحياة السياسية. كما سعى إلى توسيع قاعدته الشعبية لدى الأكراد عبر قضيتهم، وهي التي شكّلت معضلة تؤرّق الحكومات التركية كافّة، فحرص أول الأمر على تبنّي خطاب منفتح تجاههم ووعد بإيجاد حل سياسي ينهي الصراع الدامي بين الدولة التركية وحزب العمال الكردستاني، ما أدى إلى حصول حزب العدالة والتنمية في انتخابات 2007 على نسبة كبيرة من أصوات الناخبين في المناطق ذات الغالبية الكردية.

انعطافات وتحوّلات

مستغلاً النجاحات الاقتصادية التي حققتها حكومته، راح أردوغان يوطّد نفوذه تدريجياً في الحزب والدولة، فيزرع أعوانه والمقرّبين منه في المفاصل الحساسة ومراكز القرار السياسي والاقتصادي، وعمل على تعزيز أجهزة الأمن والشرطة لتكون قوة تدعم سلطته في أي مواجهة محتملة مع المؤسسة العسكرية أو سواها. وحرص على الإمساك بالإعلام الرسمي وتجييره لخدمة طموحاته، مع التضييق على وسائل الإعلام المستقلة أو المعارضة. وتساقطت تباعاً الشعارات البرّاقة التي تبيّن أنّه استخدمها لتعزيز حكمه لا أكثر وبعدما استنفدت أغراضها واستقرّ له الأمر بدأت تظهر توجّهاته الحقيقية المناقضة لتلك الشعارات، مثل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحل المشكلة الكردية.

عُلّقت المفاوضات مع الأوروبيين مراراً وتكرّرت الأزمات الدبلوماسية بين تركيا وأوروبا، بسبب عنجهية أردوغان وتصريحاته الاستفزازية

في الأولى عُلّقت المفاوضات مع الأوروبيين مراراً وتكرّرت الأزمات الدبلوماسية بين تركيا وأوروبا، بسبب عنجهية أردوغان وتصريحاته الاستفزازية وغير المسؤولة في أكثر من مناسبة، كصدور مواقف بشأن مذابح الأرمن أو ملفّ تدفّق اللاجئين عبر تركيا إلى أوروبا أو حتى بشأن أوضاع حقوق الإنسان في تركيا، الأمر الذي كشف عدم جدّيته في التوجه نحو أوروبا وأنّ كلامه السابق عن التزامه وحزبه بهذا الهدف كان لكسب تأييد الناخبين لا أكثر، حتى أنه بدأ يتراجع عن إجراءات كانت اتّخذت في السابق تلبية لمعايير الاتحاد الأوروبي، فعاد مجدداً للحديث عن مشروع قانون تجريم العلاقات الجنسية خارج الزواج، الذي كان قد سحبه من المناقشات البرلمانية عام 2004، كما يحاول الآن إعادة تطبيق عقوبة الإعدام التي ألغيت في السابق.

أما القضية الكردية، فقد أعادها إلى سابق عهدها كمشكلة أمنية وكفّ عن وعوده بإيجاد حل سياسي لها. وتعثّرت "محادثات السلام" مع حزب العمال الكردستاني لتتجدّد العمليات العسكرية ضدّ المناطق الكردية، وهوجمت العديد من المدن والبلدات بالأسلحة الثقيلة ما أدى إلى سقوط مئات المدنيين بين قتيل وجريح. فخطاب أردوغان المنفتح على الأكراد وإطلاق "عملية السلام" محض دعاية انتخابية، واليوم يقبع صلاح الدين دمرتاش، النائب الكردي وزعيم حزب الشعوب الديمقراطي، في السجن لأسباب سياسية دون وجود أي أدلة أو تهم جدّية ضده.

2013: قمع الحريات وفضائح الفساد

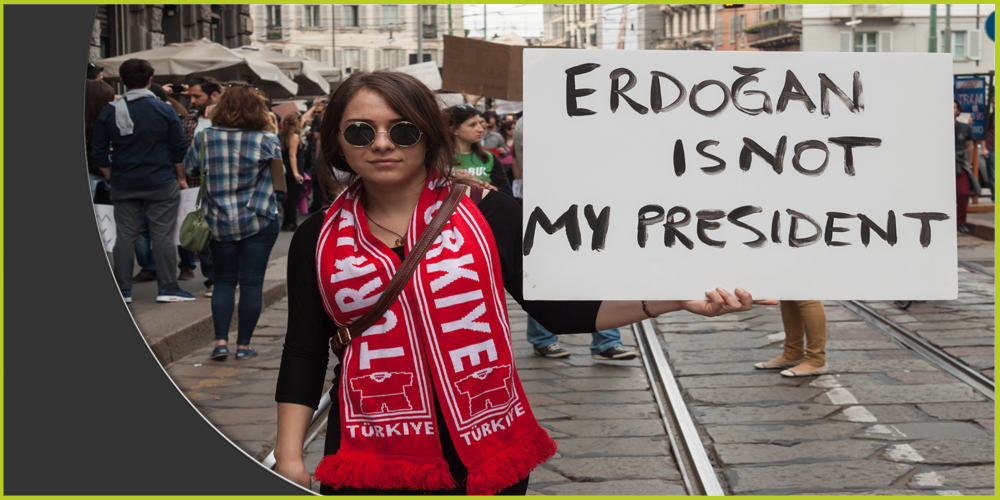

اندلعت مظاهرات ضخمة مناهضة لحكومة حزب العدالة والتنمية صيف عام 2013، شارك فيها مئات الآلاف مطالبين باستقالة أردوغان وكان رئيساً للوزراء. عكست موجة الاحتجاجات تذمّر قطاعات واسعة في الشارع التركي من سياسات الحكومة، رغم أنّ سببها المباشر كان سعي الحكومة إلى إزالة حديقة عامة قرب ميدان تقسيم وسط اسطنبول لإقامة مول تجاري، مما دفع رافضي المشروع إلى الاحتشاد والاعتصام في الميدان، وتحويله إلى مركز للتحركات الاحتجاجية.

لم تقتصر المظاهرات على اسطنبول؛ إذ ما لبثت أن اتسع نطاقها لتشمل العديد من المدن التركية الرئيسية، وتفاقمت حالة الغضب الشعبي بسبب استخدام قوات الأمن والشرطة العنف المفرط ضدّ المتظاهرين وفض المظاهرات بالقوة. ومع تصاعد وتيرة الاحتجاجات شعر أردوغان بخطورة الموقف وراح يتوعّد المعتصمين في ميدان تقسيم بأنّ "صبره قد نفد"، ولوّح نائبُه عبر التلفزيون التركي الرسمي باستخدام القوات المسلحة عند الضرورة، فكانت أول مرة يهدد فيها الحزب الحاكم باستخدام الجيش لقمع المتظاهرين وإنهاء الاحتجاجات. كما شنّت قوات الأمن حملات مداهمة للمنازل واعتقلت العديد من الأشخاص من بيوتهم بتهمة التظاهر، وتشير الأرقام إلى اعتقال أكثر من خمسمئة متظاهر، وإصابة نحو خمسة آلاف شخص ومقتل أربعة على الأقل خلال الاضطرابات.

لم تقتصر المظاهرات على اسطنبول؛ إذ ما لبثت أن اتسع نطاقها لتشمل العديد من المدن التركية الرئيسية

لم تكد الأوضاع تهدأ وتستعيد الحكومة السيطرة حتى عاد المتظاهرون إلى الشوارع على خلفية فضائح الفساد. ففي أواخر عام 2013 نُشرت معلومات عن تحقيقات قضائية كشفت تورّط وزراء ونوّاب في ملفّات رشى وتهريب وتبييض أموال، في فضيحة فساد وصفت بأنها "الأكبر" في تاريخ تركيا، مما دفع أردوغان إلى إجراء تعديل وزاري عاجل شمل عشرة وزراء من أصل خمسة وعشرين، كما أقال عدداً من المحققين في القضية سعياً منه لتطويق الأزمة.

لكن القضية لم تتوقف عند هذا الحد؛ بل امتدت لتشمل أسرة أردوغان نفسه، فالتحقيقات أشارت وقتها إلى تورّط "المؤسسة التركية لخدمة الشباب والتربية"، وهي منظمة غير حكومية يرأسها بلال نجل أردوغان. ونُشرت على الإنترنت تسجيلات صوتية تمت خلال سير التحقيق لمكالمات هاتفية وأحاديث بين أردوغان وابنه عن عشرات ملايين الدولارات تؤكّد تلك الاتهامات، ومكالمات أخرى بين أحد كبار المقاولين وبين كل من أردوغان وابنته، تشير إلى تلقي الأخير فيلات فخمة في أحد أجمل المناطق التركية مقابل حصول المقاول على رخصة البناء، كون المنطقة محمية طبيعية وتوجد قيود على البناء فيها. حجبت الحكومة كافّة المواقع التي نشرت التسجيلات، ومع سيطرة حزبه على البرلمان وتحكّمه الكامل بالحزب لم يواجه أردوغان أيّة مشاكل أو إجراءات قانونية جدّية ضدّه لا في البرلمان ولا في الحزب.

قمع الأمن والشرطة المحتجين ومنعت المظاهرات بالقوة، وتفرّغ أردوغان لاحتواء خصومه والالتفاف على الاتهامات التي طالته وأسرته

قمعت أجهزة الأمن والشرطة المحتجين ومنعت المظاهرات بالقوة، وتفرّغ أردوغان لاحتواء خصومه والالتفاف على الاتهامات التي طالته وأسرته، فزعم أنّ التسجيلات "مفبركة" وأن ما يجري "مؤامرة" ومحاولة للانقلاب عليه وأنّ من يقف وراءها سيدفع الثمن. كما أثار الرأي العام ضدّ القضاة والمحققين المعنيين، متهماً إيّاهم بالعمل مع "بعض المجموعات الإجرامية"، داعياً أنصاره إلى التوحد والتضامن مع حزبه للتصدي لبعض وسائل الإعلام ورجال الأعمال والدوائر السياسية التي نسّقت ما سماها "المؤامرة الحقودة"، معتبراً أنّ هذه التطورات لا تستهدف حزب العدالة والتنمية لكنها تستهدف تركيا، في خطاب يماهي بين حزبه الذي كاد أن يُختصر بشخصه، وبين تركيا. وأصدر قراراته بعزل واعتقال أعداد كبيرة من القضاة والمحققين والمدّعين العامّين ومثلهم من الصحفيين والنشطاء السياسيين، بتهمة الارتباط بحركة "الخدمة" التي يقودها الداعية الإسلامي فتح الله غولن وتشكيلهم "كياناً مواياً" يهدف إلى تقويض تركيا من الداخل، وفق تعبير أردوغان حليف غولن السابق وعدوّه المستجدّ. واستُبدل القضاة والمحققون المعزولون بآخرين موالين، ليتم لاحقاً إغلاق القضيّة بحجة "عدم وجود أساس قانوني". وتابع أردوغان خطاه الحثيثة نحو الاستئثار بالسلطة، فانتُخب رئيساً للبلاد وبدأ بتهيئة الظروف لتمرير التعديلات الدستورية التي يريد من خلالها تحويل تركيا إلى النظام الرئاسي ومنح الرئيس صلاحيات شبه مطلقة.

لكنّ الوقائع كانت تسير على غير ما يرضي أردوغان وحزبه؛ إذ جاءت نتائج الانتخابات التشريعية لعام 2015 مخيّبة لهم، وخسروا الأغلبية المطلقة التي كانت لهم في البرلمان، مما شكّل ضربة قوية لمشروع التعديلات الدستورية؛ لأن الخريطة السياسية التي تشكّلت في ضوء الانتخابات جعلت من شبه المستحيل تمرير المشروع، وبدا ذلك بمثابة تصويت مبكّر عليه. كانت تلك النتيجة منطقيةً بعد فضائح الفساد وتراجع أوضاع الحرّيات في البلاد وتعثّر مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن الأزمات الدبلوماسية والتوترات المتلاحقة التي شابت علاقات تركيا الخارجية بسبب التورّط والفشل في ملفّات ساخنة في المنطقة، وكل ذلك على أرضيّة من التراجع النسبيّ في معدلات النمو الاقتصادي قياساً بالسنوات السابقة.

الانقلاب المتلفز وأسطورة "الكيان الموازي"

ليل الخامس عشر من تموز (يوليو) 2016، انشغل العالم بالصور والأنباء المتسارعة القادمة من تركيا، عن "انقلاب عسكري" يهدف للإطاحة بحكم أردوغان والاستيلاء على السلطة، وما هي إلا ساعات من "الإثارة والتشويق" قتل خلالها مئتان وخمسون شخصاً، حتى انتهى "الانقلاب الفاشل" محاطاً بالكثير من الغموض والثغرات، إلى درجة دفعت سياسيين وصحفيين كثر، من داخل تركيا وخارجها، إلى وصفه بـ"المهزلة" و"المسرحية"؛ بل إنّ صوراً وفيديوهات عدّة تمّ تداولها ليلة "الانقلاب" تبيّن بعد التحقق منها لاحقاً أنّها قديمة وتعود لأحداث ومناطق أخرى. وقد استند المشكّكون بحقيقة "الانقلاب" إلى حيثياته ونتائجه وتداعياته للقول بأنّه من تدبير أردوغان وبعض أعوانه لاستعادة الشعبية والتخلص من الخصوم والقضاء على كافة أشكال المعارضة، وذلك لإنجاح عملية التحوّل إلى النظام الرئاسي وفق المقاييس الأردوغانية.

المؤسسة العسكرية التركيّة قوية وتاريخها في النصف الثاني من القرن الماضي حافل بالانقلابات، بمعدّل انقلاب كل عشر سنوات تقريباً

المؤسسة العسكرية التركيّة قوية وتاريخها في النصف الثاني من القرن الماضي حافل بالانقلابات، بمعدّل انقلاب كل عشر سنوات تقريباً (1960، 1971، 1980، 1997) وجميعها كانت ناجحة، حتى أنّه في حالتين على الأقل (1971، 1997) لم يقم الجيش بتحريك الجنود والدبابات، واكتفى بإرسال مذكرة للحكومة يعلن فيها مطالبه والإجراءات الواجب اتخاذها لحماية أسس الجمهورية العلمانية، وكانت النتيجة استقالة الحكومة أو إدخال تعديلات على النظام السياسي، وبالتالي ما كانت الأمور لتسير على هذا النحو الركيك والاستعراضي أمام الكاميرات وتنتهي خلال ساعات لو أنّ هناك بالفعل انقلاباً جدّياً ينفّذه للجيش.

كان لافتاً أنّ الانقلابيين فشلوا في إحكام السيطرة على أيّ من المنشآت الحيوية، المدنية والعسكرية على السواء، كما أنّ تحرّكهم الرئيسي بالكاد اقتصر على بضع شوارع رئيسية وسط استنبول وأنقرة. ومعلومٌ أنّه في أي انقلاب عسكري يُفترض أن يقوم الانقلابيون بالسيطرة على وسائل الإعلام وشبكات الاتصالات مباشرة، والقبض على كبار المسؤولين وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. فما هذا الانقلاب الهزلي الذي واصلت خلاله جميع قنوات التلفزة الحكومية أو تلك الخاصة الموالية لأردوغان، وكذلك شبكات الاتصال والإنترنت عملها دون توقّف (باستثناء انقطاع بث قناة "تي أر تي" الرسمية لمدة ساعة واحدة فقط)، في حين يجهل الانقلابيون مكان الرئيس ورئيس الحكومة ويبحثون عنهما دون جدوى، ويتمكن هذان ببساطة من التحدّث عبر وسائل الإعلام و"قيادة" العمل على إفشال الإنقلاب، فضلاً عن مسارعتهما الجزم بأنّ أنصار الداعية الإسلامي فتح الله غولن وحركة "الخدمة" التي يقودها هم من يقف وراء الانقلاب.

حتى لو كان ما حدث انقلاباً "عادياً" وغير مفبرك، فما علاقة القضاة والصحفيين والأكاديميين والمعلمين وغيرهم من المدنيين؟

صباح اليوم التالي أصدرت السلطات قراراً دون أي مستند قانوني، باعتقال نحو ثلاثة آلاف من العاملين في القضاء بكافة مستوياته، من مدّعين عامّين وقضاة وأعضاء في مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا، إضافة إلى أكثر من ألف وخمسمئة ضابط رفيعي المستوى، في ما بدا عملية تصفية داخل الجيش والقضاء معدّة مسبقاً ولا ينقصها سوى التنفيذ والذي جاء بتهمة "الانقلاب". وتصاعدت حملات التطهير التي وصفها أردوغان بعملية "تصفية الفيروس"، لتطال خلال أشهر أكثر من مئة وخمسين ألف شخص سرّحوا من وظائفهم في شتّى القطاعات التعليمية والخدمية والإعلامية، فضلاً عن اعتقال أكثر من خمسين ألفاً، وإغلاق مئات المنشآت التعليمية من جامعات ومدارس وعششرات البنوك والشركات.. وكل ذلك بتهمة "الكيان الموازي" المرتبط بجماعة فتح الله غولن، علماً أنّ غولن نفسه أعلن منذ البداية وقوفه ضدّ الانقلاب، وكرر دعوته لأردوغان عبر وسائل الإعلام العالمية للسماح بفتح تحقيق دولي تقوم به لجنة يشارك بها حلف شمال الأطلسي والبرلمان الأوروبي والمحكمة الجنائية الدولية، تقوم بالتحقيق في كل ملابسات المحاولة الانقلابية، مؤكّداً أنّه سيتحمل المسؤولية فيما لو ثبتت أي علاقة له بما جرى. وللمفارقة شملت الحملة معارضين علمانيين ويساريين مع أنّ حركة "الخدمة" ذات توجّهات إسلامية واضحة.

يبقى أنّه حتى لو كان ما حدث انقلاباً "عادياً" وغير مفبرك، فما علاقة القضاة والصحفيين والأكاديميين والمعلمين وغيرهم من المدنيين بالانقلابات العسكرية أم أنّها الذريعة التي انتظرها أردوغان طويلاً لإسكات كل صوت معارض. والتساؤل الأخير: هل يعقل أن انقلاباً يتورّط فيه كل ذلك العدد من الضبّاط فضلاً عن عشرات ألوف الأشخاص الذين طالهم التطهير يفشل خلال ساعات، في حين أنّ ثمانية وثلاثين ضابطاً فقط نجحوا في تنفيذ الانقلاب الأول في تركيا والاستيلاء على السلطة عام 1960.

تعديل الدستور والحكم المطلق

جاء "الانقلاب الفاشل" ليعيد خلط الأوراق ويتيح لأردوغان إعادة تشكيل المشهد السياسي التركي بما يلائم مشاريعه. فتداعيات الانقلاب لم تقتصر على التخلّص من الخصوم والمعارضين فحسب، وإنما أتاحت للحكومة السيطرة المطلقة على وسائل الإعلام، والعمل على تكريس صورة أردوغان بوصفه قائد الأمة والبطل الذي أنقذ النظام الديمقراطي من الانقلابيين. فكانت نقلة كبرى في مسار تحوّل البلاد إلى الاستبداد وحكم الفرد.

استثمرت الحكومة الموقف الشعبي المتمسّك بالنظام الديمقراطي والذي عبّر عنه الأتراك بالنزول إلى الشوارع للحيلولة دون نجاح الانقلاب المزعوم

استثمرت الحكومة الموقف الشعبي المتمسّك بالنظام الديمقراطي، والذي عبّر عنه الأتراك بالنزول إلى الشوارع للحيلولة دون نجاح "الانقلاب" المزعوم، فانطلقت حملة دعائية ضخمة تستنهض الوطنية التركيّة وتجيّرها لصالح الرئيس "رمز البلاد" الذي صمد وانتصر على الانقلابيين. ونُظّمت مظاهرات وتجمّعات شعبية حاشدة ترفع الأعلام الوطنية وصور أردوغان وتصدح فيها الأغاني القومية المعروفة مثل "أموت لأجلك يا تركيا"، وأخرى جديدة تمجّد أردوغان شخصياً وتصفه بأنّه "صوت المظلومين"، وعلّقت الأعلام التركية في كل مكان إلى جانب لافتات كُتب عليها "السلطة بيد الشعب"! وبات الإعلام التركي برمتّه في خدمة هذا التوجّه بعد إغلاق وحظر مئات الصحف والمجلات وقنوات التلفزة والمواقع الالكترونية التي لا تنسجم مع الخط الأردوغاني، حتّى غدت تركيا في المرتبة 151 من 180 بلداً على مؤشّر حرية الصحافة الصادر عن منظمة "مراسلون بلا حدود".

في هكذا أجواء بوليسية جرى الاستفتاء على التعديلات الدستورية في نيسان (أبريل) 2017، وطبعاً جاءت النتيجة لصالح إقرار التعديلات، لكنّ بفارق بسيط (51% نعم، مقابل 49% لا)، وذلك رغم القمع والتضييق على المعارضين وحملات توجيه الرأي العام، ورغم حالات التلاعب والتزوير التي رفضت اللجنة العليا للانتخابات الطعون المقدّمة في شأنها دون أن تكلّف نفسها عناء النظر فيها، برغم صدورها عن أحزاب ذات شعبية واسعة ولها كتل وازنة في البرلمان، حتى أنّ وزير العدل أعلن صراحةّ أنّ "المحكمة الدستورية سترفض أيّ طعن تقدّمه المعارضة في نتائج الاستفتاء"، وهذا تدخّل سافرٍ للسلطة التنفيذية في عمل أعلى هيئة قضائية في البلاد، وهي بوادر تؤكّد أنّ مستقبلاً أسوأ ينتظر الديمقراطية التركية بعد نجاح أردوغان في تحويل البلاد إلى نظام رئاسي على مقاسه.

أردوغان يثبت يوماً بعد يوم أن شكوك وهواجس المتخوفين من حقيقة مشروعه وحزبه كانت محقة

ليست المشكلة في النظام الرئاسي بحد ذاته، وهناك بالفعل ديمقراطيات عريقة تبنّت النظام الرئاسي، لكنّه نظام جيد عندما يُطبّق في بلد تكون فيه الصحافة حرة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها حقيقي. في الولايات المتحدة مثلاً، حيث النموذج الأبرز للنظام الرئاسي، وقف القضاء المستقل مراراً في وجه دونالد ترامب؛ أي إنّ السلطة القضائية تتمتع باستقلالية تجعلها ندّاً للرئيس لا تابعاً له على نحو ما أفضت إليه تعديلات أردوغان. فالمشكلة في الصلاحيات الاستثنائية وشبه المطلقة التي سيتمتع بها أردوغان بالمقارنة مع بقيّة الأنظمة الرئاسية في العالم. ولا يخفى النزوع السلطوي لدى أردوغان ومظاهر العظمة والأبهة التي بات يحرص عليه، كما في القصر الرئاسي الذي شيده وبلغت كلفته 650 مليون دولار، وضمّ ألف غرفة على مساحة تزيد عن مساحة قصر فرساي الشهير، وهو ما دفع أحد المعلّقين إلى القول "إن أردوغان يفضّل دور السلطان على دور الرئيس المنتخب".

خاتمة

إنّ إدماج الإسلاميين في النظام البرلماني يجعل منهم قوّة سياسية من بين مجموعة قوى متنافسة في إطار النظام الديمقراطي، وهو ما قد يحول دون قيامهم بإنشاء جماعات عنفية متطرفة. غير أنّه من المؤسف ما تكشفت عنه اليوم مآلات تجربتهم في السلطة في تركيا، عبر طبعتهم الأحدث: "حزب العدالة والتنمية"، فأردوغان يثبت يوماً بعد يوم أن شكوك وهواجس المتخوفين من حقيقة مشروعه وحزبه كانت محقة، فهو ليس "حزب ما بعد الإسلام السياسي" على نحو ما تشدّق البعض، وإنما حزب إسلاميّ في الجوهر لكنّه غيّر من مظهره وتكتيكاته مع الحفاظ على أهدافه الإستراتيجية. واليوم يظهر كغيره من أحزاب الإسلام السياسي: دينهم وديدنهم الاستفراد بالحكم وإقصاء من يخالفهم واستغلال السلطة من أجل فرض رؤاهم الأيديولوجية، وهذه ممارسات تفضي إلى تقويض أي تجربة ديمقراطية. فما الفارق، بعد هذا كلّه، بين محاربة النظام الديمقراطي وفرض الأسلمة على المجتمع بالعنف وقوّة السلاح وبين تقويض أسسه من الداخل بأساليب ومزاعم تبدو من حيث الظاهر "ديمقراطية"، ما دام الهدف نفسه فرض أجندات الإسلام السياسي.

لقد استغلّ أردوغان مأثرة الأتراك في رفضهم "الانقلاب" وتمسّكهم بالنظام الديمقراطي لتكريس سلطته المطلقة وتقويض الديمقراطية في البلاد، فهل سيربح في نهاية المطاف وتخسر تركيا ديمقراطيتها أم سيكون للشعب التركي رأي آخر؟

*كاتب وباحث سوري.

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8_31_0.jpg.webp?itok=SUVYqnhQ)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%8A%D9%86_3_0.jpg.webp?itok=mC7mf6nR)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A_0_0.jpg.webp?itok=1_RaPu0Y)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/327045.jpg.webp?itok=VtkaQULK)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%862_18_0.jpg.webp?itok=VnYrK75n)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86_15_0.jpg.webp?itok=lDDXYiaO)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7_74_0.jpg.webp?itok=N2TXWmkw)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_8_2_0_0.jpg.webp?itok=d3MyCp8C)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_0_0_0.jpg.webp?itok=slGWeBly)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%B7_0.jpg.webp?itok=k8UbCo6N)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7_25_0.jpg.webp?itok=j5JQd6M1)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%862_1_1.jpg.webp?itok=CeilKVHl)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/144291.jpg.webp?itok=l4H2M6dq)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%B3%D9%86%D8%A9_0.jpg.webp?itok=p5HzBnk2)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3_67_1_0_0.jpg.webp?itok=MSxncSDF)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%BA%D8%B2%D8%A9_104_4.jpg.webp?itok=RyHsGOvz)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86_22_2_0.jpg.webp?itok=mAF6t0TM)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/20190802-received-899727473715396-jpeg97f81b-image.jpg.webp?itok=OGEZbmfe)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7_82_1_2_0_0_0_0_0_1.jpg.webp?itok=Jt-wWhgA)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/IMG_7298_1.jpeg.webp?itok=QdlQoemq)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/dyn_4_4.jpg.webp?itok=1zLBeb_N)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9_4.jpg.webp?itok=Hb-3a2iZ)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8_13_0_1.jpg.webp?itok=D48kUWAp)