أجرى الحوار: رامي شفيق

يُعدّ الإسلام السياسي من أكثر القضايا إثارةً للنقاش في تونس، خاصّة بعد تجربة حكم حركة النهضة، التي وُوجهت بانتقادات واسعة بسبب أدائها السياسي وتخبطها في منظومة الحكم وغضبة المواطنين الواسعة، وتداعيات ذلك على الديمقراطية وحقوق الإنسان، للحدّ الذي راج معه واستقر وصف تلك السنوات بـ "العشرية السوداء".

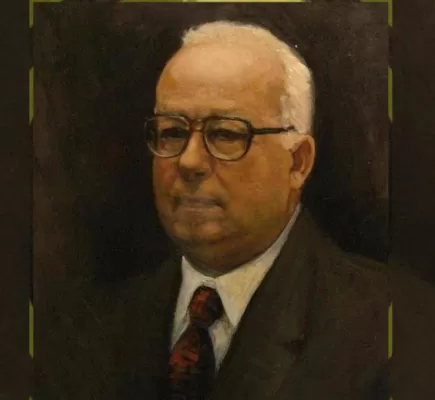

في هذه المقابلة، يتحدث (مصطفى الكبير)، رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، لـ (حفريات) عن تأثير الإسلام السياسي على المشهد التونسي، ويقيّم دور حركة النهضة في السلطة، بالإضافة إلى موقفه من الأحكام الصادرة ضد قياداتها. كما يناقش سبل حماية مؤسسات الدولة من التوظيف السياسي للدين، ودور المجتمع المدني في تعزيز الديمقراطية.

نص الحوار:

كيف تقيّمون تأثير الإسلام السياسي على المشهد السياسي والاجتماعي في تونس؟

ربما من الأهمية التأكيد على أنّ الإسلام السياسي في تونس ليس له تاريخ كبير، ولا يرتبط بمسار تأسيس وبناء الدولة التونسية. لذا، يمكنني القول إنّ الإسلام السياسي حديث العهد في البلاد التونسية، إذ ظهر بعد الاستقلال بأكثر من (20) عاماً، وجاء ضمن سياقات دولية وإقليمية، وضمن متغيرات في المنطقة العربية. وأساساً، كان يعتمد على أدبيات مفكرين وساسة إسلاميين مصريين، على غرار المؤسس في مصر حسن البنا وغيرهم.

وجاء ذلك في شكل حركات طلابية بدأت في الصراع مع النظام البورقيبي، وامتدت إلى الصراع في بداية التسعينيات مع الرئيس التونسي زين العابدين بن علي ونظامه، الذي قرر التنكيل بهم، ورماهم في السجون، وأجبرهم على الهجرة ومغادرة البلاد.

هذا السياق يتيح لنا الجزم بأنّ هذا التيار ليس له امتداد شعبي كبير، وقد خسر الكثير من قواعده خلال فترة استلامه سلطة البلاد، جراء ما حدث من عنف وخراب وفساد منظم. وربما كان قبول الجماهير بإجراءات الرئيس المعروفة بقرارات 25 تموز (يوليو) أبرز دليل على فقدانهم القواعد الشعبية.

ما تقييمكم لدور حركة النهضة في الحياة السياسية التونسية، خاصة خلال فترة توليها السلطة؟ وهل تعتبرونها تمثل تهديداً للديمقراطية وحقوق الإنسان؟

لديّ رأي في هذه المسألة، وهو أنّ حركة النهضة حزب سياسي ليس لديه تجربة في الممارسة السياسية، لذلك وجد نفسه عاجزاً عن الانصهار في تطبيق سياسة ديمقراطية. كما وجد نفسه في تخبط بين الدعوة إلى التطرف، وحالة السلم التي يريد الظهور بها إرضاءً للمجتمع ولمعارضيه، إلى درجة أنّه فقد مناصريه ومنتسبيه وشبابه، الذين اعتبروا أنّ الحزب قد حاد عن مساره ومبادئه، وأصبح خادماً طيعاً للمعارضة اليسارية، ولبقايا النظام، وللغرب.

كما ينبغي أن نلاحظ كون فترة حكم الحركة كانت حالة من التخبط بين الفشل والمواقف المتباينة والآراء المرتبكة، وهو ما أدى إلى مشاهد غريبة عن الشعب التونسي، مثل الاغتيالات، والعمليات الإرهابية، والاحتجاجات، والصدامات. كما كانت الخيارات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فاشلة، وتُعتبر فترة حكم حركة النهضة فترة فشل بامتياز.

ورغم أنّها كانت أكثر ليونة، وعبّرت عن وجه يبدي استعداداً لتطبيق نظام ديمقراطي، فإنّها لا تمثل تهديداً كاملاً للديمقراطية، لكنّها تبقى حالة غموض دائمة. أمّا من الجانب الحقوقي، فقد نجحت في التسويق لنفسها على أنّها تحترم منظومة حقوق الإنسان، إلا أنّها تتنكر لها في بعض اللحظات والمواقف والتصريحات، ممّا جعل الجميع يشكك في نواياها.

هل لديكم معطيات أو أدلة تشير إلى تورط حركة النهضة في انتهاكات لحقوق الإنسان أو تجاوزات قانونية؟

يقيناً مارست حركة النهضة في بعض مواقفها انتهاكات خاصة في تعاملها السرّي مع أطراف إرهابية، رغم نفيها الرسمي لذلك. لكنّ تورط بعض منتسبيها وأنصارها في تعنيف وتنكيل وتشهير بعدد من السياسيين والفنانين والمثقفين والمبدعين، بدعوى معارضتهم لـ "المشروع الإسلامي"، كان نقطة سوداء وقاتمة في تاريخ حكمهم.

إضافة إلى ذلك، تورط بعض أعضائها في شبكات التسفير، وتهيئة الأرضية لذلك باستضافتهم لمؤتمرات دواعش، على غرار "أنصار الشريعة"، واستقبالهم لشيوخ الفتنة والتكفير، وهو ما أسقط الحركة في مستنقع الفوضى والتخبط والإرهاب غير المعلن.

نطقت المحكمة التونسية بأحكام في قضية "إنستالينغو" ضد عدد من قيادات النهضة. ما تعليقكم على الأحكام؟

الأحكام الأخيرة ذات أبعاد سياسية ولها أوجه عديدة، وهي أحكام قاسية وتحتاج إلى إجراءات قضائية استئنافية وتعديلية.

هناك إجماع بين غالبية التونسيين على أنّ هذه الأحكام سياسية، وأنّ بعض المحكوم عليهم أبرياء، وكانوا مجرد موظفين أو عناصر غير مؤثرة في المشهد السياسي. لذلك، فإنّ هذه الأحكام مرفوضة بالمجمل، لكنّ ذلك لا يعني عدم تورط حركة النهضة وقياداتها في هذا الأمر.

الإجراءات التي ترونها ضرورية للحدّ من تأثير الإسلام السياسي على مؤسسات الدولة وضمان حياديتها؟

هناك عدة إجراءات ضرورية، أهمها:

1. رفض ممارسة الأحزاب الدينية للسياسة، لأنّ تونس دولة ذات دين واحد، ولا مجال لتوظيفه لصالح طرف دون آخر.

2. عدم السماح للأحزاب السياسية بتوظيف الدين، لأنّ هذا أكبر تحدٍّ يجب التصدي له وتنفيذه.

3. إدماج الكفاءات والأشخاص في مكونات وطنية قادرة على استيعابهم وتوظيفهم، من أجل إنهاء التكلّس السياسي، ومنع استغلال الدين لتحقيق مصالح فئوية خاصة.

كيف يمكن للمجتمع المدني والمنظمات الحقوقية دعم الحياة السياسية في تونس؟

المجتمع المدني هو قاطرة الديمقراطية، وقوة اقتراح وتعديل، وهو بمثابة المؤطر والبوصلة السياسية.

منذ عام 2011، بعد سقوط زين العابدين بن علي، حتى الأعوام الأخيرة، ورغم الصعوبات في عهد قيس سعيّد، ما يزال المجتمع المدني عاملاً فاعلاً وقويّاً، ونجح في محطات عديدة في دعم مسار الديمقراطية والتصدي للديكتاتورية، مثل الدفاع عن المعتقلين السياسيين والمدنيين، ونشطاء الفكر والرأي.

كما نجح في التنسيق بين مختلف الأطراف، وتكوين ائتلاف جمعياتي، ويُعتبر المرصد التونسي لحقوق الإنسان أحد هذه المنظمات التي تعمل على الدفاع عن القضايا الحقوقية والوطنية.

هل تعتقدون أنّ التشريعات الحالية كافية للتصدي للأنشطة التي قد تهدد النظام الديمقراطي من قبل حركات الإسلام السياسي؟

لا أعتقد ذلك، لأنّ التشريعات الحالية فضفاضة، وتحمل أوجهاً متعددة، وليست نصوصاً صريحة وحاسمة.

نحتاج إلى تنقيحات وقراءات معمقة لهذه القوانين، بالإضافة إلى آليات حقيقية لحماية الديمقراطية من الأطراف التي توظفها لأغراض أخرى لا علاقة لها بالديمقراطية وحقوق الإنسان.

إنّ توظيف الإسلام السياسي للدين يشكّل خطراً حقيقيّاً على الديمقراطية. كما أنّ الإعلام هو السلطة الرابعة، وسيف المهمشين، وصوت المحرومين، وذراع الحقوقيين؛ لذا، يجب أن يكون إعلاماً مهنيّاً، ملتزماً بأخلاقيات المهنة، متحرراً من المال السياسي، ومستقلاً وقويّاً وحياديّاً.

لدينا في العالم العربي والإسلامي تجارب فاشلة مع الإسلام السياسي، وفترات دموية وعصيبة؛ لذلك يجب ألّا نُوظّف الدين في السياسة، لأنّه مشترك بين الجميع، ولا يجوز استغلاله لتحقيق مكاسب سياسية أو منافع فئوية.

اليوم يجب على الجميع التمسك بقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، للحفاظ على الحريات وتجسيد العيش المشترك الآمن. كما أنّ المواطن مطالب بالدفاع عن مكتسباته الحضارية، والتصدي للأفكار الهدامة، والتمسك بحقوقه وحرياته، وتجسيد قناعاته خلال الممارسة الفعلية للديمقراطية.

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/Almawqea2025-07-01-03-50-49-397650.jpg.webp?itok=QMUPc86w)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/264205_3.jpg.webp?itok=S_ZzoLef)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%840.jpg.webp?itok=QXm-QoHN)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/macron-sisi_0_0.jpg.webp?itok=lPFzOQpK)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86_44_0.jpg.webp?itok=EfRcINOU)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%83%D8%B1%D8%AF_0_1.jpeg.webp?itok=P80LN0oF)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%AE%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%8688_0_3_1_7_7.jpg.webp?itok=_Ei2Emc-)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A_94_0.jpg.webp?itok=h9IzVUjE)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%BA%D9%86%D9%88%D8%B4%D9%8A_24_2_1_0_0_0.jpg.webp?itok=9RUG5bq0)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A_85_0.jpg.webp?itok=KEN7a-8y)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A74_0_0.jpg.webp?itok=CG6kMAYS)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86_70_0_2_1.jpg.webp?itok=xPJQaPu3)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3_67_1_0.jpg.webp?itok=nZrAv3_P)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/91390-revolutionswaechter_khamenei.jpg.webp?itok=pAsOmTB1)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%8A_0.jpg.webp?itok=ObnsQ57X)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/IMG_7298_1.jpeg.webp?itok=QdlQoemq)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/dyn_4_4.jpg.webp?itok=1zLBeb_N)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9_4.jpg.webp?itok=Hb-3a2iZ)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8_13_0_1.jpg.webp?itok=D48kUWAp)