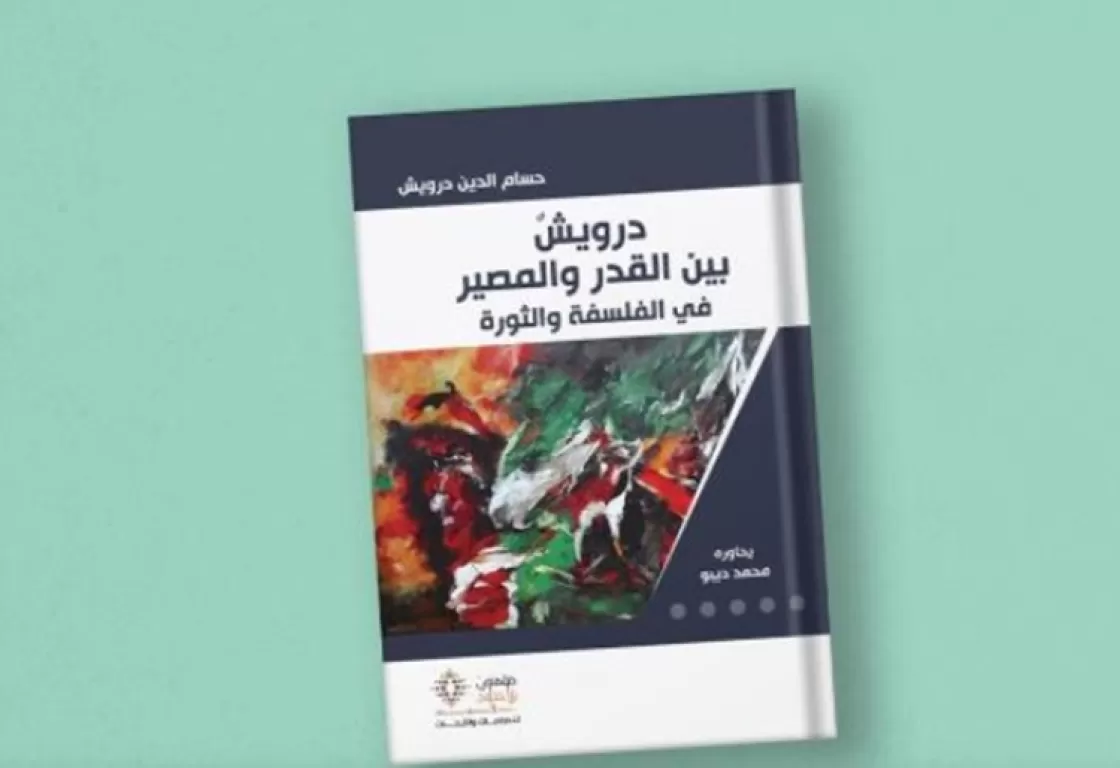

بداية يبدو عنوان "درويش بين القدر والمصير في الفلسفة والثورة" لصاحبه حسام الدين درويش مثيرًا، نوعًا ما، فهو يجمع بين ما يشكل في أذهاننا للوهلة الأولى تناقضًا أو على الأقل صعوبة التسليم بالجمع بين كلٍّ من القدر /المصير؛ القدر الدنيوي والمصير البشري. إنّ مفهوم القدر المثار هنا هو قدر دنيوي بامتياز، فهو يستلهم، بمعنى ما، المعنى القدري من الأقدار في بُعدها الديني، لكنّه بالمقابل قدر مشكل من حتميات دنيوية تمؤسسها البنية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والدينية والأسرية...، إنّه قدر دنيوي لفرد يحاول أن يخلق مصيرًا فرديًا ينسلخ، بقدر ما، عن هذه الحتميات ليؤسس مصيرًا غير متوقع أو غير مسموح به في إطار القدر المحدد لهوية الفرد. إنّ العلاقة ما بين المفهومين: القدر والمصير تشكّل في الحقيقة هوية صراع هوياتي في السياق العربي، حيث تكمن الحرية والجبر، الإمكان والمستحيل، ومن ثمة فإنّ ردم الهوّة بينهما يكمن في إرادة الأفراد على رسم مصير قد يبدو مستحيلًا، إلا أنّه إمكان في ثنايا ما يبدو مستحيلًا، وهنا يصير القدر الدنيوي إمكانًا للتغيير انطلاقًا من الفرد وصولًا إلى النظام السياسي.

التأرجح فوق أرضية الاحتمال

إنّ هذه التوليفة كان لها حظ وفير في تشكيل هوية الكتاب الذي ظل يتأرجح فوق أرضية الاحتمال أكثر من ترسيخ توجه يقيني أو مسار يجنبان، على الأقل، إعادة استشكال ما تم تناوله، ممّا وفر إمكانية لإعادة بلورة إشكالاتنا الفلسفية والسياسية العربية بصورة يصعب طرحها في قالب جاهز أو مُسلّم به، ويسهل إعلان إمكانية تغييرها وتحويل بوصلتها نحو أفق سياسي سليم. فنصير أمام إمكان لتحرير القدر الدنيوي من حتمياته الآنية نحو رسم إمكانات تفوق المتوقع أو المسموح به. ومن هنا فحتى وإن بدا مفهوم الثورة مفهومًا ذا شحنة سلبية في السياق العربي، فإنّه إمكان مقبول لتحقيق مصير شعب يتوق لمجتمع ديمقراطي تعددي، هذا الإمكان الذي قد يصعب رسم مساره أو نمط صيرورته، إلا أنّه مسار قد يحقق تراكمًا ممكنًا لإحداث تغيير في المشهد السياسي العربي لاحقًا، آنذاك ننتقل من قدر سياسي يكتسي طابع الحتمية نحو مصير شعبي مأمول ممكن وقابل للتحقق.

القدر الدنيوي الذي يناقشه درويش ليس حتميًا تمامًا، بل هو إمكانية للتحول الفردي، رغم الحتميات الاجتماعية والسياسية التي تصوغه.

الكتاب في الحقيقة عمل على إثارة الجانب الإيجابي لرؤيتنا السلبية للحركية الثورية التي اجتاحت الدول العربية، إذ رغم ما آلت إليه هذه الثورات ورغم الجدال حول حيثياتها ومآلاتها، إلا أنّها كانت، بمعنى ما، ضرورة لكسر القدر الدنيوي المتمثل في النظام السياسي الشمولي. هذا الانزياح التاريخي أسّس غنى في قراءة المشهد العربي الراهن، وبهذا المعنى يكون قد خلق أرضية للتراكم المعرفي المؤسس للمشهد السياسي العربي، لأنّ هذه الثورات رغم سلبيتها الآنية التي لم تحقق أفق الانتظار المأمول، إلا أنّها أحدثت بالمقابل حركية في المشهد السياسي والثقافي العربي الراكد، خصوصًا أنّ إثارة حدث الربيع العربي ومآلاته تثير بالمقابل تلك الفجوة ما بين الثورة الشعبية والثورة الفكرية، وكيف لا يؤسس أحدهما للآخر في السياق العربي، لهذا قدّم درويش رصدًا لأهمّ منجزات الفكر العربي بهذا الخصوص؛ مثل الحرية عند ماهر مسعود، الثورة عند عزمي بشارة، فلسفة الثورات عند سلمان بن نعمان، ياسين الحاج والثورة المستحيلة، كمال عبد اللطيف وتجليات الثقافي في الربيع العربي، فكان الربيع العربي وما أفرزه مناسبة لإعادة بلورة الاستقطابات الإيديولوجية العلمانوية والإسلاموية؛ مثل صالح هشام.

أثر الحركية الثورية

ومن هنا لا يمكن الجزم بغياب مسافة تنظيرية للثورة كما يشاع في الغالب، بل قد تكون المسافة هي مسافة بعدية فقط. لهذا فالحركية الثورية العربية قد خلقت مناخًا ثريًا لعملية التحليل الفلسفي والتفكيك المفهومي لجلّ آليات الفعل السياسي العربي، انطلاقًا من شعار السلمية وصولًا إلى طبيعة الفعل السياسي، فالسلمية والعسكرة خياران يرتبطان بالسياق السياسي وطبيعة النظام، الأمر الذي يثير مفهوم الديمقراطية ليس باعتباره حديثًا قيميًا ذا شحنة إيجابية، بل باعتباره ضرورة بنيوية تتعلق بالبنية الفوقية.

الرؤية النقدية التي يتبناها درويش تفضح تهافت البدائل الجاهزة، لكنها لا تخلو من شحنة إيديولوجية تسعى لبناء بديل مشحون بالإيجابية.

فطبيعة المشهد السياسي والثقافي العربي شحذ مفهوم الثورة بأكثر ممّا تحتمل، وهو شحذ تطرفي أدمج في ثناياه البعد السيكولوجي والاقتصادي والسياسي والديني...، وهو ما جعل الثورة التي حملها الربيع العربي ثورة تحرر وتنفيس سيكولوجي أكثر منها حرية وبناء لمجتمع ديمقراطي واضح المعالم، إلا أنّ الثورات العربية قد أحدثت تغييرًا في مضمون مفهوم الثورة ذاته، فمفاهيم مثل الثورة، الانقلاب، التغيير الجذري، العسكرة، الإسلام السياسي، إسقاط النظام، مصطلحات فقدت دلالتها الإيجابية، ونحت، بمعنى ما، نحو الشحنة السلبية. ومن هنا نكون أمام رؤية تربط فشل الثورات العربية برؤيتنا الكليّة التي تطلب إيجاد الحل الكلّي عبر فعل ثوري آني، وهو أمر مستحيل ينفي إمكانية تحققه انطلاقًا من تجاوز أفقه لواقع المنطلقات ذاتها.

يحذّر الكاتب من القراءة القطبية التي تسجن الفكر في ثنائية متطرفة، داعيًا لمقاربة معرفية توازن بين الجزئي والكلّي.

لهذا أغلب المفاهيم المؤسسة للمناخ السياسي تتمّ تبيئتها إيديولوجيًا، وقد يتم تغليب كفة الإيديولوجي وإفقار البُعد المعرفي، ويعكس هذا التوجه مجموعة من المفاهيم المؤسسة للفعل السياسي. فالديمقراطية ظلت حبيسة التوجهات الإيديولوجية اليسارية والقومية والإسلامية دون أن ينتج بالضرورة عن هذا الحضور المفهومي في السياق العربي تتويج ديمقراطي، فظلّ المفهوم في الغالب حتى في كتابات النخبة حبيس الرؤية التطرفية والبراجماتية التي تخدم التوجه الإيديولوجي على حساب التوجه المعرفي. فالمفهوم تم إفراغه أو التركيز والإعلاء من عنصر من عناصره على حساب تهميش الباقي. لهذا لم يحقق الواقع العربي صيرورة تراكمية تخص البناء الديمقراطي تحت عدة ذرائع، جلّها لم يتحقق، إذ يتم فصل مكونات الديمقراطية فنصير أمام ديمقراطية انتقائية، مع أنّ مفاهيم مثل الليبرالية والفردية والعلمانية هي مفاهيم لا تحيل على تعريف ثابت، بقدر ما تعكس وتعبّر بالأساس عن سياق انبثاقها وكيفيات تبيئتها، ممّا يجعلنا أمام مقاربة معرفية للفعل السياسي العربي يشكّل بالمجمل إطارًا مفهوميًا أجوف، سواء تعلق الأمر بالديمقراطية أو الليبرالية أو العلمانية أو النظام السياسي أو الإسلام السياسي.

القراءة القطبية للمفاهيم السياسية

إنّ أهم ما يميز كتاب حسام الدين درويش هو إثارة القراءة القطبية لجلّ المفاهيم السياسية في السياق العربي، إذ يُؤسس الفهم في سياقنا على قطبية متطرفة لجلّ أنماط تفكيرنا السياسي العربي، هذه القطبية الناتجة، بمعنى ما، عن المقاربة المعيارية وبماهية أيضًا تجلٍّ لها، تعطي بديلًا لمقاربة توازي ما بين المقاربة المعيارية والمعرفية، ممّا يحجب الرؤية النقدية المتوازنة. لهذا حاول درويش استحضار جلّ الرؤى، بشكل يجعلها تحت أعين نقدية تسائل الجزء والكل وتعمل على إبراز محدوديته وتطرفه؛ وبالتالي لا جدواه وعدم قدرته على تجاوز الوضع العربي الكائن، وقد وعدنا الكاتب بالتوجه نحو المسار البنائي القائم بالضرورة على الحوار واستحضار الآخر، في مناسبات وآمال لاحقة. لكنّ هذه الرؤية الشمولية القادرة على هدم وإعادة البناء، ألا تحتكم هي أيضًا لتوجه إيديولوجي مسبق يهدف من وراء النقد الهدام بناء بديل، فيشحن الأولى بالسلبية والبديل بالإيجاب؟

الثورة العربية لم تفشل لأنها خاطئة، بل لأننا طالبنا منها حلًا كليًا آنيًا يتجاوز منطلقاتها الواقعية، فصارت ضحية لتوقعات مستحيلة.

يلاحظ أيضًا في ثنايا الكتاب هيمنة القراءة البعدية على مسارات الثورة والواقع السياسي العربي والربيع العربي في الكتاب الراصد للنواقص والمطبات والمآلات، فهل القراءة البعدية للواقع العربي تمنحنا أفقًا للاستفادة مستقبلًا؟ وهل القول: "نعم"، معناه أنّ التاريخ السياسي العربي يعيد نفسه، خصوصًا أنّ الكاتب تنبّأ بأنّ سوريا سوف تثور بعد (3) عقود على غرار التجارب الماضية؟ أم أنّ المصير التاريخي للشعوب يُبنى انطلاقًا من عملية تراكم تجاربها ومدى إمكان كسر القدر الدنيوي لرسم مصير يوافق أفق انتظارها؟.

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8_31_0.jpg.webp?itok=SUVYqnhQ)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%8A%D9%86_3_0.jpg.webp?itok=mC7mf6nR)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A_0_0.jpg.webp?itok=1_RaPu0Y)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/327045.jpg.webp?itok=VtkaQULK)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%862_18_0.jpg.webp?itok=VnYrK75n)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86_15_0.jpg.webp?itok=lDDXYiaO)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7_74_0.jpg.webp?itok=N2TXWmkw)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_8_2_0_0.jpg.webp?itok=d3MyCp8C)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_0_0_0.jpg.webp?itok=slGWeBly)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%B7_0.jpg.webp?itok=k8UbCo6N)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7_25_0.jpg.webp?itok=j5JQd6M1)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%862_1_1.jpg.webp?itok=CeilKVHl)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/144291.jpg.webp?itok=l4H2M6dq)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%B3%D9%86%D8%A9_0.jpg.webp?itok=p5HzBnk2)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3_67_1_0_0.jpg.webp?itok=MSxncSDF)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%BA%D8%B2%D8%A9_104_4.jpg.webp?itok=RyHsGOvz)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86_22_2_0.jpg.webp?itok=mAF6t0TM)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/20190802-received-899727473715396-jpeg97f81b-image.jpg.webp?itok=OGEZbmfe)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7_82_1_2_0_0_0_0_0_1.jpg.webp?itok=Jt-wWhgA)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/IMG_7298_1.jpeg.webp?itok=QdlQoemq)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/dyn_4_4.jpg.webp?itok=1zLBeb_N)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9_4.jpg.webp?itok=Hb-3a2iZ)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8_13_0_1.jpg.webp?itok=D48kUWAp)