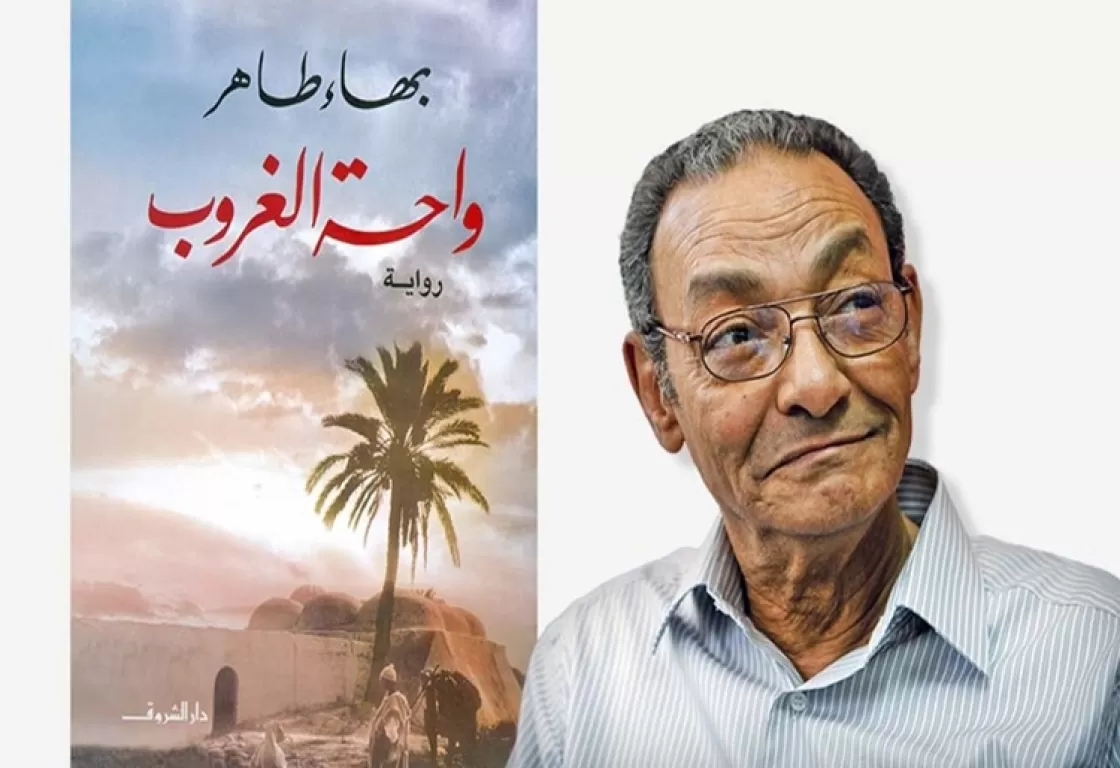

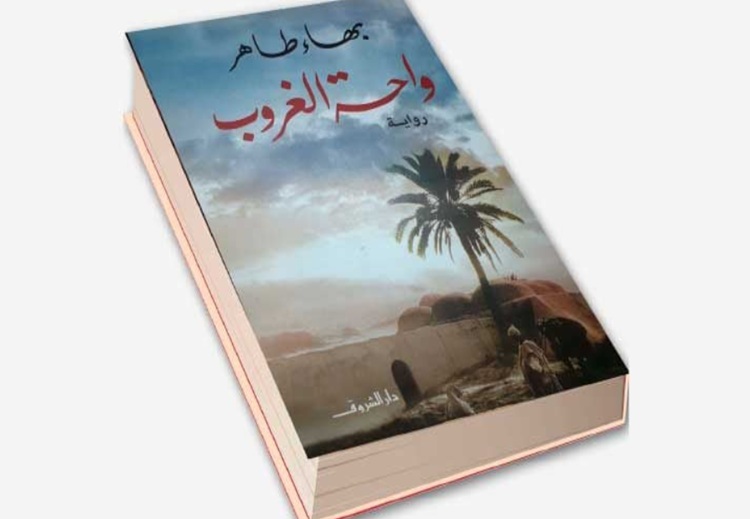

رواية عالمية بروح مصرية، أوّل سردية تحصل على جائزة "البوكر" في دورتها الأولى، لسنا أمام حكاية فقط بل دراسة اجتماعية وإنثربولوجية وتاريخية تتناول آخر (20) عامًا من القرن التاسع عشر حتى بدايات القرن العشرين، تُطل على أهم حدث في هذه الأعوام وهو الثورة العرابية، حيث البطل محمود عبد الظاهر واحد من المشاركين في هوجة عرابي، وإن كان قد حمل جروح المعركة نتيجة المصادفة البحتة فقد اعتبرها أوسمة. ينتمي محمود إلى الطبقة البرجوازية المتوسطة، والده واحد من أثرياء التجار، عاش في سعة وحياة لهو ومرح، حتى أفاق على عدة جراح مُجتمعة؛ اختفاء البنت التي أحبها، وخيانة صديقه طلعت، وفشل الثورة العرابية ومحاكمته باعتباره واحدًا من المتعاطفين معها، هكذا تتجمع المياه الراكدة في نفس محمود الذي يعاني من آلام وانقسامات عدة، تفشل زوجته كاثرين الأيرلندية الجنسية في إبعاد تلك الهواجس عنه. ويُعدّ لقاؤه بكاثرين وارتباطه بها واحدًا من ثنائيات الرواية التي تحفل بمتناقضات عدة أوّلها الشرق والغرب هذه العلاقة الشائكة منذ الأزل.

يتم إبعاد محمود إلى جزيرة واحة سيوة، تلك الجزيرة المصرية التي تقع في صحرائها الغربية، والتي تنفرد بخصوصيتها الثقافية والاجتماعية، فهي واحدة من المزيج المتعدد الهويات في مصر، يتحدث أهلها اللغة الأمازيغية ويدينون بالإسلام مع خصوصية في عاداتهم وتقاليدهم.

تعامل معهم الإنجليز والمصريون باعتبارهم مستعمرة يجب أن تدفع خراجًا سنويًا من التمور والزيتون، وقد حدث نتيجة هذه الجبايات أن قتل المأمور السابق، وهذا المصير نفسه الذي كان يتهدد محمود طوال الرواية، حيث فُرض عليه أن يحكم واحة مليئة بالأسرار ويكون هو المستعمر والجابي، في الوقت الذي كان يكره فيه الإنجليز واحتلالهم لبلاده أشد الكراهية.

رمزية الصحراء

تُعدّ فكرة خروج محمود من زحام القاهرة إلى الصحراء رمزية بالغة الدلالة، وكافة شخصيات الرواية الذين كانوا محملين بتناقضات تحتاج لبراح الصحارى وصمتها لكي تفسّر.

فما إن وصل محمود إلى هناك حتى بدأت أشباحه تستيقظ بدءًا من شبح نعمة وطلعت ورؤسائه وحقيقة علاقته بزوجته ونظرته للاستعمار.

أمّا كاثرين زوجته، فقد كانت شخصية غير مستقرة، باردة كالإنجليز، براغماتية إلى حد بعيد، ظهر هذا في تعاملها مع مرض أختها وموت مليكة التي كانت سببًا فيه. أمّا مليكة، فهي صبية نقية حَمَّلها بهاء طاهر كل أثقال الموروث الظالم من تقاليد الواحة، حيث وجدت هذه الصبية ذات الروح الذكية النافرة تتمرد على عادات القرية وتقع تحت وطأة أثقال الموروث نتيجة زواجها غير المتكافئ من رجل عجوز.

بينما مثلت فيونا والشيخ يحيى الإنسان الكامل في الشرق والغرب، ذلك الذي قهر أمراض بيئته وشرور الإنسانية واتخذ من المحبة مسلكًا، وقد يبرر هذا لماذا مال قلب محمود لفيونا، ربما وجد في قلبها المُعطي للخير حرارةً وصدقاً أكثر ممّا وجد في أختها.

أبرزت أيضًا الرواية التقسيم الطبقي للتركيبة السكانية في الواحة والصراع بين الشرقيين والغربيين، وقد كان الفصلان الخاصان بالإسكندر الأكبر أعمق وأجمل ما جاء في الرواية، حيث شَرَّح نفسية هذا الملك الأسطوري والغامض وتحولاته الشخصية على لسانه، وقد أعطت إطلالة الإسكندر في فصول الرواية نَفسًا تاريخيًا عميقًا.

نهاية ملغزة

أمّا النهاية العجيبة التي اختارها الكاتب للرواية، فهي لغز آخر، هل أراد إعطاء حدٍّ للهوس الغربي بنا، فقرر أن يدمّر كل ما يجعلنا محل طمع الغربيين، أم أنّه رأى في فخرنا بحضارة أجدادنا وتقاعسنا عن حاضرنا سبب بلائنا؟ هل أراد أن يدمّر هوس أهل الواحة وصراعاتهم بكنوز ليست موجودة؟ أم أراد أن يحطم هوس كاثرين بالآثار الذي جعلها تغفل زوجها وصراعاته، وكادت تودي به وبنفسها إلى الهلاك؟

الرواية في مُجملها كأنّها بقعة ضوء تضيء مساحة زمانية ومكانية غير مطروقة في الروايات، فلا أذكر على حدّ بحثي أنّ الثورة العرابية تمّت معالجتها روائيًا قبل ذلك، ولم تحفل رواية مصرية بالتراث السيوي وروح هذه البقعة الطيبة من أرض مصر كما احتفت واحة الغروب بها، ولكن وإن كانت ثورة عرابي هي خلفية الرواية، وهي المحرك الرئيسي للأحداث، إذ على إثرها انقلبت حياة البطل في غمضة عين، لكن لم يكن هناك كثافة تاريخية للوجود الثوري داخل الرواية، ولم يكن هناك نقاشات يمكن من خلالها أن نستمع لحقيقة حِراك عرابي وما جَرّه على مصر من احتلال دام ما يزيد عن (7) عقود.

ترك بهاء طاهر نهاية مفتوحة ليعبئها كلّ قارئ بالتفسير الذي يريد، لكنّي على نحو خاص شعرت بأنّ هذا الصراع الذي يمرّ به محمود، هو الصراع ذاته الذي عاشه المصريون آنذاك وهم يفتحون عيونهم على عصر جديد وأوطانهم تحت الاحتلال موزعين بين الملك والحركات الوطنية والوجود الفعلي للاحتلال. إنّ المرارة التي تتجمع في صدر محمود وتؤرقه طوال الوقت وتجعله لا يهاب الموت ليست شجاعة وإنّما هي يأس تام، هي حقيقة أنّه مات من قبل بألم خيانة طلعت ورؤسائه له، كما ماتت الثورة العربية بخنجر في ظهرها.

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%B4%D9%8A%D8%AE%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%A8_2_0_0_0_0.jpg.webp?itok=6WBSlKFQ)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/5b085b0a15fe9_0.jpeg.webp?itok=f27vg5Eu)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86%20_0_0.jpg.webp?itok=QSyTIDUA)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%862_28_0.jpg.webp?itok=HT2ZxCOH)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8%201_0_0.png.webp?itok=53WzJ7XI)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/IMG-20250702-WA0045.jpg.webp?itok=lVwUcevi)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_39_0.jpg.webp?itok=_oSIrZI1)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A9_0.jpg.webp?itok=9JSl_gMx)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A_0_0.jpg.webp?itok=rEyWt6ea)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/20190802-received-899727473715396-jpeg97f81b-image.jpg.webp?itok=OGEZbmfe)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7_82_1_2_0_0_0_0_0_1.jpg.webp?itok=Jt-wWhgA)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A8%D9%86%D9%83%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86_9_0.jpg.webp?itok=7FOOGTKJ)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA_8_0_0.jpg.webp?itok=E0FbgK-n)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3_67_1_0.jpg.webp?itok=nZrAv3_P)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%8A_0.jpg.webp?itok=ObnsQ57X)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/IMG_7298_1.jpeg.webp?itok=QdlQoemq)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/dyn_4_4.jpg.webp?itok=1zLBeb_N)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9_4.jpg.webp?itok=Hb-3a2iZ)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8_13_0_1.jpg.webp?itok=D48kUWAp)