لا تشتمل ذاكرة التنوير والأفكار الثورية التي غيّرت العالم من حولنا على كتب ومعادلات رياضية، ومقولات فلسفية، ونظريات علمية فحسب، فالفنّ التشكيلي الكلاسيكي كان حاضراً وبقوة في هذه الذاكرة، لا سيما اللوحات التي لا ينتبه إليها العديد من المثقفين، خصوصاً في العالم العربي؛ حيث يندر الاهتمام بهذه الأنواع من الفنون.

في هذا التقرير، نستعرض قصة لوحة فاتنة وصادمة، ما تزال تثير في نفوس من يشاهدها قدراً هائلاً من المشاعر، بعد مرور كلّ هذه الأعوام الطوال على رسمها؛ إنّها اللوحة التي صدمت دوستويفسكي، وقالوا إنّها ألهمته ليكتب رائعته "الأبله"، لوحة "المسيح ميتاً".

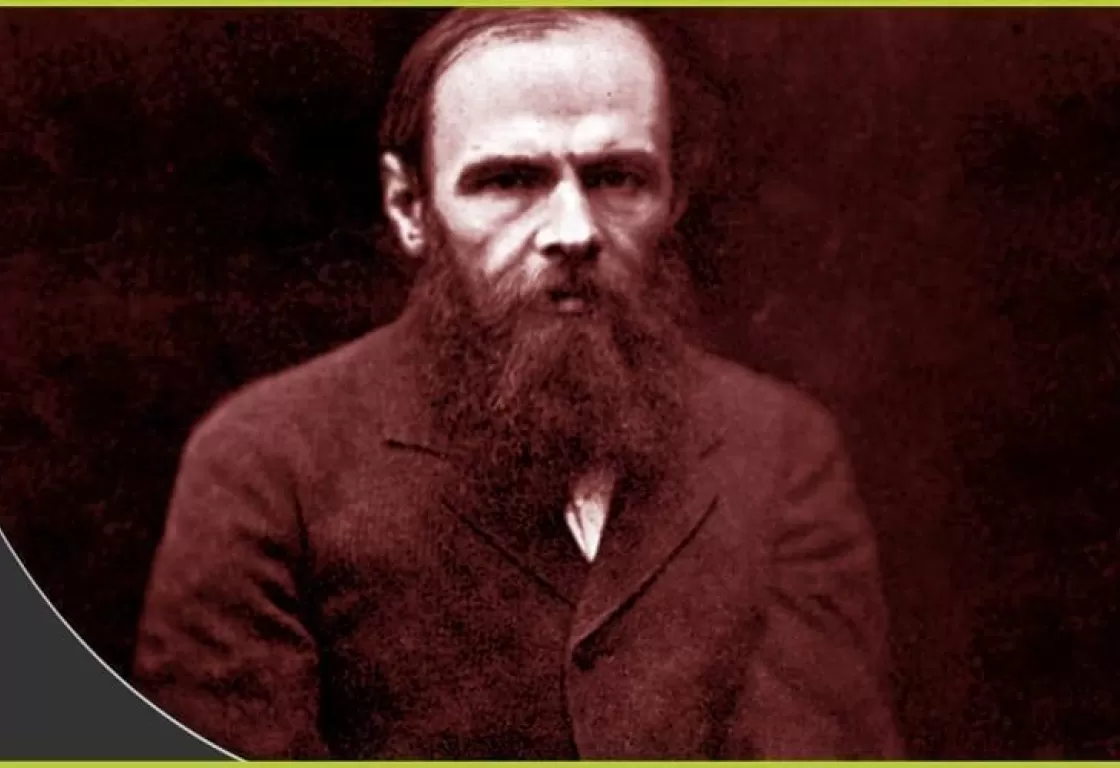

هانس هولباين... ريشة سابقة لعصرها

في القرن السادس عشر، كان الفنان الألماني هانس هولباين المتأثر بالحركة الإنسانية، التي قامت في عصر النهضة، بصدد استخدام ريشته في رسم لوحة صادمة للغاية، سيصفها دوستويفسكي بأنّها قادرة على أن تفقد المرء إيمانه دفعة واحدة، حين ينظر إليها، بعد أن شاهدها في أحد متاحف مدينة بازل السويسرية هو وزوجته، وظلّ يشاهدها حتى بدت عليه علامات أشبه بالعلامات التي تظهر عليه حين يتعرض لنوبات الصرع، التي كانت تلاحقه بين الحين والآخر.

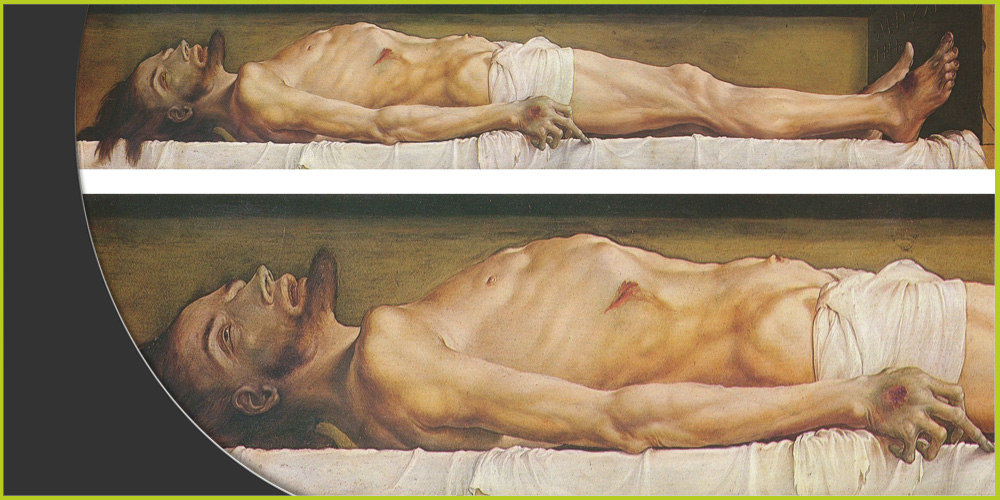

اللوحة هي لوحة "المسيح ميتاً"، أو لوحة "المسيح في قبره"، كما يحلو لبعضهم ترجمتها، وهي بخلاف اللوحات التقليدية للمسيح التي زينت الكنائس على مرّ الزمان، من شمال الكرة الأرضية إلى جنوبها، لا يظهر فيها المسيح بوجه جميل يبشّر بالخير، وبأنّ مملكة السماء ستحتضن الضعفاء والفقراء و"خراف الربّ" يوماً ما، إنّما أمعن هولباين في تجسيد جثة المسيح، وقد نزل للتو من على الصليب، وعلامات الضرب المبرحة والتعذيب الوحشي تغطي جثته، وبدل الملامح الدقيقة بالغة الوسامة، تظهر ملامح المسيح معذبة، وجسده في طريقه إلى التحلّل، كملايين الأجساد التي ماتت في هذه الحياة.

إنّ اللوحة، ومن زاوية ما في النظر إليها، تلعب على هذا الفراغ الكائن في نفس كلّ إنسان مهما عظم إيمانه، ذلك الفراغ الذي يفصل بين الإيمان والشك، ليسائل بعنف التجربة الدينية الذاتية برمتها، في لحظة من الصدام المرير، فإما أن يهزمها ويجعلها تفرّ إلى الخلف، أو يجدد فيها أسئلة وزوايا نظر جديدة، تجعلها تقفز قفزة إيمان أعمق، وأكثر فهماً لأبعاد التجربة الروحية.

كانت لوحة "المسيح ميتاً"، بكل جرأتها، قادرة على أن تضع إيمان الناظر على المحكّ، فها هو المسيح بهيئة أخرى متخيلة غير تلك التي اعتاد المؤمن أن يتصورها؛ جسد ميت مغمور بعلامات التعذيب، ووجه مفقر ومنتفخ من آثار العقاب، تشبه آلاف البشر الذين تعرضوا لعقوبة الصلب في العصور القديمة، وتحلّلت جثثهم ولم نعرفهم بعد ذلك، لكنّ حكم الصلب هذا تحديداً، منذ أكثر من ألفي عام، تحول إلى حدث غيّر تاريخ البشرية تماماً. لكنّ اللوحة تعيد السؤال بعنف إلى ذهن المؤمن المسيحي، هل حقاً يمكن لهذا الجسد المُعذب أن يقوم؟ وهل يمكنك أن تستمد كلّ منظومتك الأخلاقية والفكرية من صاحب هذا الجسد المُعذب؟ انظر إليّ جيداً ولا تخشى على إيمانك، فأنا الاختبار الحقيقي له، هكذا يرى بعض المؤرخين أنّ اللوحة كانت قادرة بجرأتها أن تتحدث إلى أعماق الناظر إليها.

وصف دويستويفكي اللوحة بأنّها قادرة على أن تفقد المرء إيمانه دفعة واحدة، حين ينظر إليها، بعد أن شاهدها في أحد متاحف مدينة بازل السويسرية

حين وصفها دستويفسكي، في روايته "الأبله"، قال: "في هذه اللوحة؛ الجسد ليس سوى عظم وجلد، والعينان مفتوحتان بصورة رهيبة، لا تريان ولا تعبّران عن شيء، والشعر أشعث، والفم فاغر في جهد أخير للتنفس. على ذراعيه وفخذيه جروح عميقة متورمة. على وجهه آثار تعذيب رهيب، كل هذا يبدو موتاً لا رجعة فيه. لم يعد المسيح في لوحة هانس هولباين كما في التراث المسيحي: إله يكسو وجهه جمال أخّاذ بعد إنزاله من الصليب؛ بل إنسان تعرض للموت؛ والموت فقط".

بشكل عام، ربما تكتسب اللوحة أهميتها من فعل المساءلة الجريئة هذا؛ حيث مساءلة الإيمان الدائمة والصريحة، هي الضامن الأساسي لتطويره وتنويره، والأهم على المستوى الاجتماعي من وجهة نظر بعض الناس، أنّها الضامن الأكبر، كي لا يتحول هذا الإيمان إلى نهر ساكن في عقل صاحبه، لا يؤثر في حياته وحياة من حوله إلّا بإشاعة الجمود، وربما الكراهية لكلّ مختلف.

عودة إلى ألف عام

ربما نفهم قدر الجرأة والأهمية الذي تتخذه تلك اللوحة، إذا رجعنا بالزمن، لنفهم تطور الفنّ المسيحي، وتطور فنّ رسم المسيح؛ منذ وقت مبكّر لم تعارض الكنسية تجسيد المسيح والرموز المقدسة في صور، على العكس فقد احتضنت هذا الفنّ جيداً، وسبق للأب جريجوي الكبير في القرن السادس الميلادي أن قال مقولته الشهيرة: "الرسم للأميين مثل الكتابة للقرّاء".

لكن، في الواقع، ومن حيث احتوت المؤسسة الدينية الفن كبّلته؛ حيث كانت النظرة السائدة للفنّ في العالم المسيحي، وهي النظرة التي امتدّت كثيراً، ربّما حتى قدوم عصر النهضة، أنّ الفنّ واللوحات، هما الوسيلة التعليمية الأمثل لحفظ التراث الديني، في ظلّ تفشي الأمية بين أعضاء الكنيسة.

شكل الفن وسيلةً لحفظ تراث الكنيسة رغم قمعها إياه ومحاولتها تكبيله من حيث دعمته

ومن حيث احتضنت الكنائس والمؤسسة الدينية الرسمية الفنّ، كانت الرقابة تطلّ برأسها خانقة للإبداع، فكان لزاماً على الفنان المسيحي أن يلتزم بالتقاليد الصارمة في الرسم، وبات الهدف الأساسي للفنّ هو ترسيخ التراث، وما يعدّ جوهرياً فيه، ومن ثمّ كان القمع للانفتاح على الهوامش والإبداع، فالفنّ الذي اعترفت به الكنيسة واحتضنته، كان محدداً جداً، وذا غاية واحدة، هي رواية القصة الدينية بشكل مباشر وسلس، ليسهل على الأميين من أعضاء الكنيسة تعلمها، ومن ثمّ حذف كلّ ما هو هامشي أو إبداعي، أو خارج عن الصندوق المعتاد؛ لأنّه سيصرف النظر عن الهدف المباشر المقدس، ومن ثم لم يكن مسموحاً للفنّ أن يتبع إبداعه في رسم الصور المقدسة، إنّما كان عليه أن يتبع تماماً نماذج الأيقونات المقدسة بهالة القدم والتقليد.

ربما، بفهم هذا التاريخ، يتضح إلى أيّ حدٍّ مثّلت لوحة "المسيح ميتاً" فتحاً جريئاً، ألقى بظلاله على العقل الإنساني الحديث، فاتحاً أبواباً جديدة كانت موصدة، للتفلسف ولمساءلة التجربة الروحية بعمق.

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D9%88-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D9%81.jpeg.webp?itok=M5STWrfd)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86_81.jpg.webp?itok=2qurLEm8)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF_4_0_0.jpg.webp?itok=-YANF4FB)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_18_1.jpg.webp?itok=E-_FYlSu)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%AD%D8%B3%D9%85_5_0.jpg.webp?itok=2DrOliZT)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A_0_0.jpg.webp?itok=rEyWt6ea)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86%20_0_0.jpg.webp?itok=QSyTIDUA)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/5b085b0a15fe9_0.jpeg.webp?itok=f27vg5Eu)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%20%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%209999_0.jpg.webp?itok=yZ5Mfdm2)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7_49_0.jpg.webp?itok=wLRZrjU6)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A8%D9%86%D9%83%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86_9_0.jpg.webp?itok=7FOOGTKJ)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/20190802-received-899727473715396-jpeg97f81b-image.jpg.webp?itok=OGEZbmfe)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA_8_0_0.jpg.webp?itok=E0FbgK-n)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3_67_1_0.jpg.webp?itok=nZrAv3_P)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%8A_0.jpg.webp?itok=ObnsQ57X)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/IMG_7298_1.jpeg.webp?itok=QdlQoemq)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/dyn_4_4.jpg.webp?itok=1zLBeb_N)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9_4.jpg.webp?itok=Hb-3a2iZ)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8_13_0_1.jpg.webp?itok=D48kUWAp)