أثارت مسألة تأسيس حركة الإخوان المسلمين في مصر، في مارس سنة 1928، إشكالات بحثية عديدة لدى النخب المهتمة بالجماعات الدينية، وانعكاساتها على واقع ديمقراطي منشود في الوطن العربي. حتّى أن الباحث صالح زهرالدين، أراد من خلال كتابه “الحركات والأحزاب الإسلامية وفهم الآخر” أن يتطلع إلى آليات فهم جماعة الإخوان المسلمين للآخر بالعودة إلى أربعة مرتكزات داخل الجماعة وهي التقية والتربية الحزبية والممارسة السياسية والتنظيم الخاص الإرهابي الذي أنشأه الإخوان. ليستنتج أخيرا أنّها فعلا جماعة خطيرة.

ينطلق الكاتب في حديثه عن الجماعة الإسلامية في مصر، من بسطة سريعة لشخصية المؤسس حسن البنا، من خلال بعض الوقائع التي دارت حول محور هذه الشخصية. فقد كانت تصرفات البنا في كل تفاصيلها تقوم على الدكتاتورية والتسلط، ولم تتوقف يوما عن محاولات التوسع أفقيا وعموديا عبر الزج بأعضاء الجماعة في محارق تهلك من يحاول الاقتراب منها.

وعُرف عنه أنّه يحابي أفراد عائلته والمقربين منه داخل التنظيم، فقد أطرد البنا ثمانية أعضاء من مكتب الإرشاد من أجل صهره عبدالحكيم عابدين (زوج أخته)، والذي كان يكنّى بـ”راسبوتين”، نظرا لفسقه وممارساته المخلّة، ما أدّى إلى انشقاقات كثيرة حدثت بعد ذلك داخل الجماعة.

التقية، أو نفاق الإخوان

ومما لا شك فيه أن الإخوان عرفوا منذ الأيام الأولى لنشاطهم إشكالات ومعارك عديدة (خاصة أيام التأسيس)، نظرا لاعتبار رئيسي داخل أدبيات الجماعة، وهو “عدم الإعتراف بالدولة” لأنها من إنتاجات الحداثة، والحداثة تناقض الدين.

وقد اكتسب مؤسس الجماعة حسن البنا حنكة وتجربة في تغليف عمله السياسي ومواقفه بالدين، ويعود ذلك إلى عدم ممارسة الإسلاميين للعمل السياسي، بل وتناقض فكرتهم الجوهرية مع المجتمع وقواه السياسية وتعبيراته. وقد أكد صلاح زهرالدين في دراسته عن “فهم الإسلاميين للآخر”، أن الإخوان يتميّزون ببراعة (فعلاً) في التقية والتّورية وإبعاد نواة الجماعة عن المواجهات المباشرة مع السلطة والأحزاب الأخرى.

وفي هذا الإطار يؤكد زهرالدين أنّ البنا ـ مؤسس الجماعة ـ كان يقف وراء كلّ عمليات الإرهاب التي قامت بها الجماعة، ثم يستنكرها في اليوم التالي. إذ يقول الإخواني السابق أحمد عادل كمال في كتابه “النقط على الحروف”، إنّ المرشد العام أمر بنفسه بتنفيذ عملية نسف محكمة الاستئناف، وعندما قبض على منفذ العملية شفيق أنس، وهو عضو في الجماعة، أصدر المرشد العام بيانا بعنوان “ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين” !!.

التربية الحزبية الخطيرة

لم يستغرب الباحثون مثل هذه السلوكات “المنافقة” الصادرة عن الإخوان، إذ تعود هذه “الوضاعة الأخلاقية”، كما يقول أحد الكتّاب، إلى التربية الحزبية الّتي يتلقاها الشّباب الّذين يتمّ انتدابهم إلى الجماعة.

إذ يشير الكاتب نقلا عن الباحث “محمود صادق” إلى أن أسلوب تربية شباب الإخوان يعزز في عقولهم رسوخ معادلة “نحن الإسلام والإسلام نحن”. وهو ما طبع فعلا سلوكهم وحركاتهم بالغلوّ والتطرف، الّذي لم تفلح العبارات التقليدية الّتي تتحدث كذبا عن وسطية الإخوان، في التّستّر عنه وعن واقعها التنظيمي والتربوي المتخلف فعلا. بل إنهم يعتقدون أنهم “جماعة المسلمين” وليس “جماعة من المسلمين”.

فمناهج التكوين والتربية تقوم صراحة على أن الإخوان مرادف كامل للإسلام، وهذا ما يبرز في بعض المقالات والمحاضرات المنسوبة إليهم، من ذلك ما ذكره محمد حبيب، النائب الأول للمرشد في أحد مقالاته: “في مدرسة الإخوان يتعلم الإنسان كيف يتجرد لفكرته، فلا يجمع معها أفكارا أخرى… وكيف ذلك وفكرته فيها من الكمال والشمول ما يعوّض النظر إلى أية فكرة أخرى”.

وبالنظر إلى هذه الفكرة، فإنه من السهل أن نفهم حقيقة الدعوة لدى جماعة الإخوان ونظرتهم إلى الآخر المختلف عنهم. فسلوكهم مع الآخر إن لم يكن عدائيا وإرهابيا (وهذه حقيقتهم)، فهو سلوك قائم على التقيّة والتملق حتّى تفنى المصلحة مع هذا الطرف (وهي حقيقتهم أيضا).

انتهازية سياسية

يتكامل إذا نفاق الإخوان وتملقهم مع التربية الحزبية العقيمة التي يتبنونها كمنهج يعلي منطق الولاء والطاعة العمياء على حساب إعلاء العقل والملكة النقدية للإنسان. ويتمظهر ذلك بجلاء في السلوك السياسي الذي تمارسه جماعة الإخوان المسلمين.

يعود الكاتب صالح زهرالدين عند تناوله لسياسة الإخوان، إلى أقوال بعض الباحثين التي أفادت بأن “الإخوان قد استمروا في التحالفات الخاطئة والانتهازية، وحاول البنا أن يناور بمهارة ليضمن شرعية الاعتراف بجماعته، لذلك تقلب كثيرا. فقد استفاد كغيره من خصوم الوفد، ثم استفاد من الجناح اليميني فيه، ثم عاود تحالفه مع حكومات الأقلية”.

وتعود هذه التكتيكات البراغماتية إلى تحديد البنا بنفسه لمميزات “النظام الإسلامي” الذي يعتقده، فهو نظام “مختلف عن النظم التي عرفتها البشرية، فنحن أمام نظام رباني عالمي وشامل خلافا للنظم الوضعية والمحدودة جغرافيا وقوميا أو عرقيا. فالسلطة مرتبطة بالعقيدة الدينية لا بشيء آخر”.

وهذا الكلام دفع حسن البنا في البداية إلى تكفير الحزبية ورفضها، لكنه غير رأيه على أساس أن الإسلام يقدم إطارا عاما للحراك الإجتماعي. وهذه الملاحظة لا تؤكد إلاّ شيئين؛ أولهما هو أنّ البنا في ذاته غير مطلع بعمق واتساع على الإسلام، لأن مسائل كالحزبية والتعددية هي مسائل ظاهرة وبارزة في الفقه، فإمّا التحريم أو الإجازة، أمّاالمسألة الثانية وهي نتيجة للأولى، فإذا كانت مسألة الممارسة السياسية، مسألة من السهل الوصول إليها فقهيا، فلماذا كل هذا التّلوُّن والتّغيير المستمر في المواقف؟ ألم يعد التداخل بين الديني والسياسي مكشوفا بقوّة منذ البداية؟

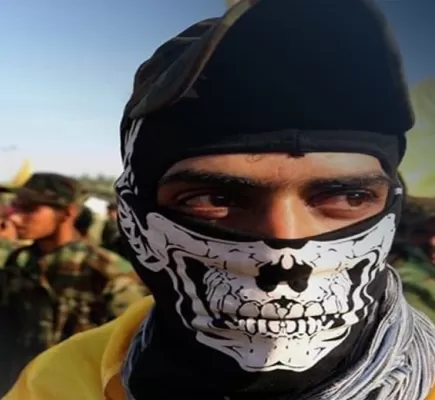

التنظيم الخاص والإرهاب

لقد أُجهضت كل محاولات اعتبار جماعة الإخوان المسلمين، جماعة سلمية مدنية تعمل على الدعوة لأفكارها بأسلوب سياسي هادئ ودعوي، وذلك عبر تشكيل الإخوان لـ“النظام الخاص” (أو التنظيم السري) الإرهابي.

فقد أمر حسن البنا بإنشاء هذا التنظيم ليعكس نظرته للمجتمع والدولة، تلك النظرة القائمة على العداء والعنف، مهما كانت طبيعة الثنائي (مجتمع/دولة). وفي هذا الإطار، يصف البعض (مثل رفعت السعيد في كتابه الإرهاب إسلام أم تأسلم) أنه نوع من “الإرهاب المتأسلم”.

حيث قال إن الإرهاب المتأسلم ليس جديدا على مصر هذه الأيام، فقد اتخذ أشكالا عديدة منذ 1936 عندما حشد البنا مجموعة من الجوالة ليرهبوا عناصر وفدية خرجت تحتج على محاولة الملك فاروق إقالة مصطفى باشا النحاس.

وفي ذلك الحين كانت جماعة الإخوان المسلمين بفرقها الجوالة تجوب الشوارع في اتجاه قصر الملك وهي تهتف “نهبك بيعتنا على كتاب الله وسنته”، فيما كان السلطان العثماني فاروق سعيدا بذلك. فتنعكس بذلك درجة تمسك هؤلاء بخيارات العنف والقتل والتدمير منذ بدايــة تأسيسهم. وهو تمسك عنيد مبني على النفاق والتقية والتربية القائمة على الدمغجة ونفي العقــل والإرهــاب.

العرب

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A_35_1.jpg.webp?itok=oKkzjRnd)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/news-200622-syria.qsd__0.jpg.webp?itok=U7FQqoQQ)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%862_5_0.jpg.webp?itok=qXRkrlF1)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%B4%D8%B1%D9%82%20%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A8_0_2.jpg.webp?itok=LxbaeJOC)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9_3.jpeg.webp?itok=z6mKHJ6k)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_0_1_0.jpg.webp?itok=s34x3Jfg)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/113-222213-new-brotherhood-terror-egypt_700x400_0_0.jpg.webp?itok=RAnr6jDw)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7_12_2_0_0_1_0.jpg.webp?itok=TMEBXkE4)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86_0_0.jpg.webp?itok=9wDTP4M1)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/tjnyd_0_3.jpg.webp?itok=ULMfdfQi)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/AR_20250313_080615_080805_CS.jpg.webp?itok=_rwY1gWU)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%82%D8%AF%20%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AA%20%D8%B9%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%20%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9_0_1_0_0_0_0_0_0_1_0_0_0.jpg.webp?itok=hfeHRDlN)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%AD%D8%B3%D9%85_2_0_0.jpg.webp?itok=3Js0TkZH)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_3.jpg.webp?itok=yQvx29DP)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86_22_2_0.jpg.webp?itok=mAF6t0TM)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7_82_1_2_0_0_0_0_0_1.jpg.webp?itok=Jt-wWhgA)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/20190802-received-899727473715396-jpeg97f81b-image.jpg.webp?itok=OGEZbmfe)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/IMG_7298_1.jpeg.webp?itok=QdlQoemq)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/dyn_4_4.jpg.webp?itok=1zLBeb_N)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9_4.jpg.webp?itok=Hb-3a2iZ)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8_13_0_1.jpg.webp?itok=D48kUWAp)