نحن لسنا أمام رواية، وإنّما سجل تاريخي يحكي عن تفاصيل الحياة في بغداد ونيسابور والشام والقدس في القرن الخامس الهجري، حيث العصر الوسيط الإسلامي وأوج حضارة الخلافة العباسية، وميلاد واحد من أعلام الحضارة الإسلامية " أبو حامد الغزالي". يتنقل بنا أحمد فال الدين في أروقة الدولة العباسية بصراعاتها السياسية والمذهبية والفكرية ومظاهر حضارتها، ويحدثنا عن علمائها ومكتباتها ومبانيها في جو مبثوث داخل نص حكائي من طراز فريد.

الواضح أنّ أحمد فال الدين استخدم لغة عالية؛ غاية في العذوبة والإحكام تتلبث روح العصر الذي تحكي عنه، فقد جعل أداة السرد ذاتها كأنّها اللغة التي تُهسهس بها أسواق ومكاتب ودواوين الدولة العباسية، وهذا في حدّ ذاته تفرّد يُحسب للكاتب، حتى بعض الألفاظ التي جاءت غريبة وغير متداولة خدمت بغرابتها النص ذاته وأدخلتنا فضاء الزمان والمكان المقصودين دون أن تُعيق سلاسته وفهمه.

اللغة التي كتب بها الكاتب ليست مجرد وسيلة، بل بوابة عبور لزمن الخلافة، تهمس بها الأسواق والمكتبات والدواوين في العصر العباسي.

ولا بدّ لهذه اللغة "البوابة" التي استخدمها أحمد فال الدين لكي يطرق أسرار الزمان والمكان من أن تكون وليدة شخص بحّاث ومجتهد، ممّا أثار فضولي وجعلني أسعى من أول فصول الكتاب لأعرف كيف؟ ومن أين؟ اكتسب الكاتب هذه اللغة المُدهشة، فعرفت أنّه نشأ في أسرة متذوقة للأدب، وبُني لسانه وتكوينه الديني فيما يُعرف بالمحاظر، وهي نظام تعليمي ديني معمول به في موريتانيا حيث نشأة الكاتب، درس الأدب الإنجليزي وعمل مراسلاً لقناة (الجزيرة) في جنوب أفريقيا، واعتُقل فترة في ليبيا في سجون القذافي.

الأدب إذ يحاور التراث

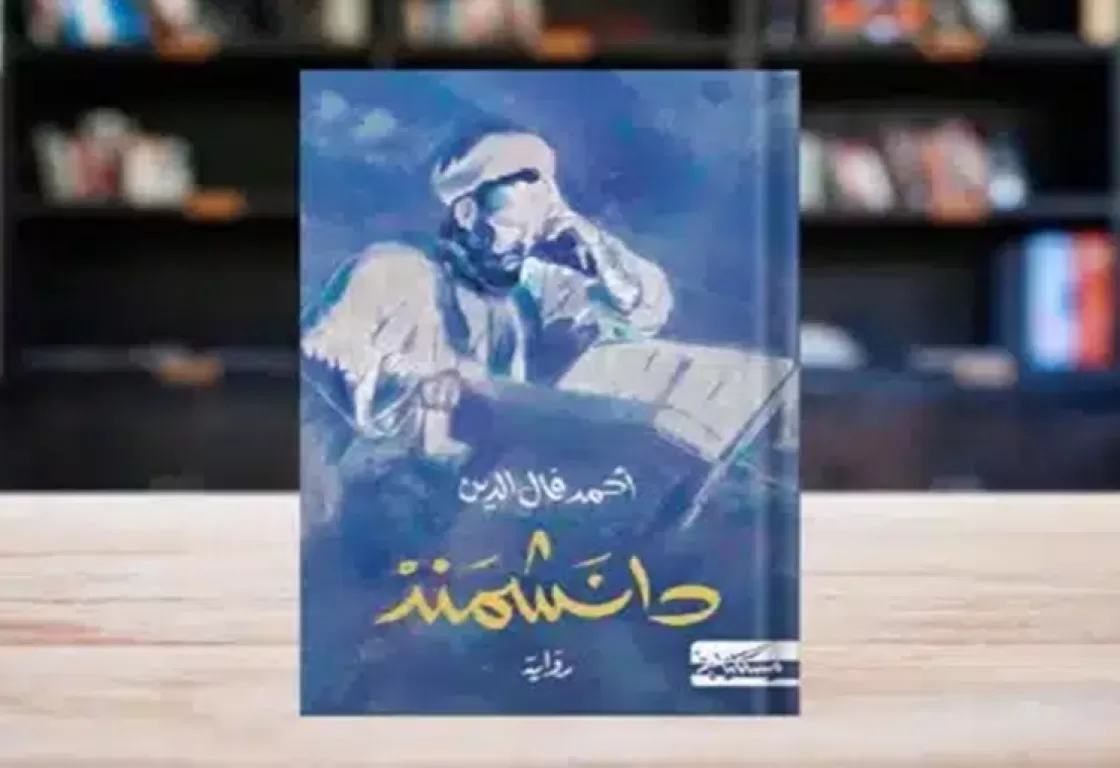

ليست هذه أولى أعمال الكاتب، فقد سبقتها روايتان، هما: "الحدقي" و"الشيباني"، ويبدو أنّ الخط الذي ينتهجه الكاتب في رواياته هو التعاطي مع التراث؛ محاورته والالتحام بقضاياه، فروايته "الحدقي" يروي فيها سيرة أديب القرن الثاني الهجري "الجاحظ"، وروايته "الشيباني" يتطرق فيها أيضاً لقضايا تراثية يُعيد إنتاجها في الحاضر، أمّا عن روايته "دانشمند"، فهي تتناول السيرة الفكرية للإمام الغزالي؛ وقد اختار الكاتب عنواناً فارسياً يعني كبير العلماء، وهو اللقب الذي أُطلق على الغزالي، في بيئة انتشرت فيها المصطلحات الفارسية فضلاً عن أنّ الغزالي ابن طوس الفارسية.

اختار الكاتب عنواناً فارسياً "دانشمند" ليعبّر عن الغزالي، في تناغم مع السياق الثقافي الفارسي الذي نشأ فيه الإمام.

الرواية التاريخية صعبة، فلا بدّ للكاتب أن يكون ملمّاً بالشخصية التي سيبني من خلال حياتها الخاصة واقع العصر والتاريخ، والإمام الغزالي شخصية محورية في الثقافة الإسلامية، فما زال الرجل موجوداً وحاضراً في الخطاب الديني المعاصر، شخصيته وحياته وقضاياه لم تتقادم بالزمن، أيضاً لكي تنجح رواية تاريخية يجب أن يكون الكاتب دارساً للصراعات السياسية والفقهية والاجتماعية التي سادت في ذلك الزمان، وقد كانت البيئة السياسية في ذلك الوقت متفجرة بالصراع والحركة ما بين صراع الأمراء الأتراك مع بعضهم البعض، وصراع ملوك السلاجقة مع الخلفاء العباسيين، وصراع المذاهب الفقهية، والحركة الباطنية التي شكلت سرطاناً خبيثاً داخل البنيان الفكري للحضارة الإسلامية، ليس بوصفها حركة فكرية مختلفة فقط، وإنّما بخط الاغتيالات الذي انتهجته، يضاف إلى ذلك نشاط حركة الترجمة للفلسفات اليونانية وتفاعلها مع النص التراثي الإسلامي، وما نتج عن ذلك من صدمة داخل العقل المسلم، ثم الابتلاء الكبير بالغزو الصليبي، وهذا كله يجب أن يكون خليطاً ممزوجاً بعناية داخل الحبكة الروائية، وقد أتقن الكاتب البناء الروائي إضافة إلى تفصيلاته عن مظاهر ذلك العصر من أطعمة ولباس وعادات.

الرواية التاريخية ليست نزهة، بل بناء معرفي عميق يتطلب إلمامًا بالصراعات والمذاهب والسياسات والوجدان الجمعي لذلك العصر.

إلا أنّ طول النص الذي يمتد في أكثر من (630) صفحة قد يترك بعض الإرهاق لدى القارئ، خفف من حدته جمالية اللغة وإحكام البناء، وقد يصعب على قارئ ليس لديه خلفية ثقافية الاستمرار مع نص طويل ودسم كنص "دانشمند"، خاصة أنّه هادئ وعقلاني ولم يشهد ذروة للأحداث أو أحداثاً درامية في فصوله، وإنّما مخاطبة عقلية صوفية تأملية هادئة.

سردية تُعنى بالتفاصيل

يتميز سرد أحمد فال الدين بأنّه يُعنى بالتفاصيل والخطرات الباطنية الدقيقة لشخصياته، ويراعي بحساسية تحولات المشاعر والقبض على الأحاسيس المبهمة، وهذه ميزة قوية خدمت رسم شخصية كشخصية الإمام الغزالي الرجل الذي شهد تحولاً جذرياً في شطري حياته، فصلت ما بينهما مرحلة بينية شديدة الصعوبة والتشكك والقلق، سبقتها مرحلة صعوده كرجل فقيه وعالم زمانه، يدخل على الخلفاء والوزراء والملوك، وأشهر مدرس في المدرسة النظامية البغدادية، يحيط به جمع من طلابه أينما رحل، وبين مرحلة "الغار" وهي الاحتجاب والتنسك والانتقال ما بين حواضر البلاد الإسلامية وتهذيب النفس وتربية العقل، وما تكشّف له بعد هذه المرحلة من نور قُذف في قلبه على حدّ وصفه، فجعله يدخل مرحلته الثالثة، فكتب كتابه الأشهر "إحياء علوم الدين"، وانغمس في الحياة مرة ثانية، لكن هذه المرة بحرص واستغناء وزهد ومراقبة شديدة للنفس.

سرد الكاتب يُعنى بتفاصيل المشاعر وتحولات الروح، وهو ما خدم رسم شخصية كالغزالي، الذي عاش انقسامًا داخليًا وتحولًا وجوديًا عميقًا.

الرواية تُعدّ إسقاطاً قويّاً على الواقع أيضاً، فهناك تناظر واضح بين حال الدولة الإسلامية وصراعاتها في عصر الغزالي وعصرنا الحالي، وهناك تناظر بين الحركات الارتدادية الفكرية عن صحيح الدين في العصرين، وما جرّته هذه الحركات من إضعاف لبنيان الأمّة وهي في أمسّ الحاجة للوحدة، فقد فتتت الحركات الإرهابية والطائفية أوصال كثير من بلادنا العربية، وأخيراً كان هناك ذلك الخطر القادم من أوروبا؛ فالحملات الصليبية كانت تتتابع على بيت المقدس، حيث نزفت تلك المدينة بحوراً من الدماء على أيدي جنود العصور الوسطى القادمين من الظلام يدفعهم الجشع ويرفعون راية الدين.

الرواية ليست سيرة فكرية فقط، بل رحلة صوفية وفلسفية، عكست تأملات شخصية وخلاصات داخلية مرّ بها الكاتب وعبّر عنها بشفافية مذهلة.

وكان في هذه المزاوجة إظهار واضح لما كانت عليه حال الحضارتين الإسلامية والغربية آنذاك، جعلنا أحمد فال الدين ندخل مدارس بغداد ونفترش الأرض مع طلبتها ونستمع لمختلف أنواع الدروس، وندخل البيمارستانات ونرى الاهتمام بالمرضى وتوزيعهم على أقسام حسب المرض وتوزيع العمل ما بين أطباء وممرضات، وأدخلنا مكتبة بغداد الضخمة وأطلعنا على نفائس الكتب، ورأينا قبضة الدولة على الخدمات ونشر النظام والتفتيش في الأسواق والاشتراطات الصحية لبعض المهن، وفي المساء كانت المناظرات التي تُجرى بين الأساتذة الذين يمثلون المدارس الفقهية، أو المجادلات الدائرة في مسائل فلسفية وكلامية. كان هذا هو واقع الحال في الشرق الإسلامي، وفي المقابل كانت تيارات من الهمج تسوقها أوروبا الغارقة في الظلام تحت رداء الدين، والأصل الطمع في ثروات الشرق.

حوارات فلسفية

لم يكن النص بناءً روائيّاً فقط، وإنّما شهدت فصوله حوارات فلسفية وجدلية كانت قائمة آنذاك ما بين الحنفية والشافعية وصحة نقل الخلافات المذهبية للعوام، وقضية قدم العالم وطبيعة العلم اللّدني والشطح الصوفي، وفي كل ما عرضه الكاتب عكس ثقافته الرصينة وإلمامه بشخصية الغزالي.

في مقابل حضارة الشرق، صوّر الكاتب الغرب آنذاك كقوى همجية غازية، ترفع راية الدين بينما تسعى خلف الذهب والدم.

ولم يخلُ السرد أيضاً من بعض الخلاصات الصوفية التأملية، وهي خواطر لا بدّ أن يكون مرّ بها الكاتب، حتى يستطيع أن يصفها بهذه الشفافية. الكتاب في جملته رحلة جميلة تمكّن أجيالاً لم تتعرف على شخصية الغزالي لقراءته كسيرة حياة وسيرة فكر معاً.

وبهذه الرواية أيضاً، وبلغتها خصيصاً، رفدت موريتانيا الأدب العربي المعاصر بقلم أحسبه سيكون له شأن ومكانة.

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%AE%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86_21_3_0_0_2_1.jpg.webp?itok=sjdsCZFV)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/6692ba7c42360468fb5f62f7_1_1_3_1.jpg.webp?itok=JZyn7Z4V)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%AA%D8%B9%D8%B2_38_0.jpg.webp?itok=-i7ddVB-)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%85%D8%B5%D8%B1_25_1_2_0_1_2_0.jpg.webp?itok=otxkpinA)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86_3_0.jpg.webp?itok=iwXub7Xq)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%82%D9%8A%20%D9%8A%D8%AD%D8%B1%D8%B6%20%D8%B6%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9_0.jpg.webp?itok=ZR39Fb2J)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84_0.jpg.webp?itok=qh24DT8z)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%B4%D8%B1%D9%82%20%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A8_0.jpg.webp?itok=MATErgrH)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86_168_1.jpg.webp?itok=ob6fEx8E)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86_22_2_0.jpg.webp?itok=mAF6t0TM)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A_32_0.jpg.webp?itok=s9Fag33l)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%85%D8%B5%D8%B1%20%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7_7_1_1_1.jpg.webp?itok=XnK415rC)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7_132_0.jpg.webp?itok=JYIosZSp)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%AE%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%8688_0_3_1_7_8.jpg.webp?itok=hWvwe5m8)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7_82_1_2_0_0_0_0_0_1.jpg.webp?itok=Jt-wWhgA)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/20190802-received-899727473715396-jpeg97f81b-image.jpg.webp?itok=OGEZbmfe)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/IMG_7298_1.jpeg.webp?itok=QdlQoemq)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/dyn_4_4.jpg.webp?itok=1zLBeb_N)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9_4.jpg.webp?itok=Hb-3a2iZ)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8_13_0_1.jpg.webp?itok=D48kUWAp)