أجرى الحوار: كريم محمد

قال الباحث اللبناني في التاريخ الاجتماعيّ والثقافيّ، خالد زيادة، إنّ "الفترة الحرجة" التي تعرّف فيها المسلمون إلى تقدم أوروبا، ومانزال نعاني تبعاتها، حرّكتها الهزائم العسكرية بدءاً من القرن الثامن عشر، موضحاً في حواره مع "حفريات" أنّ القوى الرئيسية في السلطنة العثمانية لم تكن متحدة في موقفها من التحديث، وغلب عليها المحافظة والحذر من كل ما يمكن أن يهز الأسس التي انبنت عليها.

الفترة الحرجة التي شهدت التعرّف إلى تقدم أوروبا لم تحدث في وقت واحد بالنسبة للأقاليم والبلدان الإسلامية

وأضاف، سفير لبنان السابق في مصر، أنّ هزيمة حزيران 1967 مثّلت الرمز الأكثر تعبيراً عن إخفاق التجارب الاشتراكية والقومية العربية، معتبراً صعود الحركات الإسلامية إثر ذلك مجرد رد فعل "ولا يمكن أن فهمه باعتباره عملية ميكانيكية أو آلية"، وأنّه "منذ محمد عبده وحتى يومنا هذا شهدنا عشرات بل مئات الذين أرادوا تجديد هذا الدين لكن كل على هواه ودون ضوابط ودون مرجعيات واضحة".

وأكد زيادة أنّه في غياب تأثير المؤسسة الدينية الرسمية فإنّ التعليم الذي امتد إلى الأرياف في فترة الحكومات الوطنية أدّى إلى نتائج غير محسوبة، "من خلال مدرّسين كانوا ينتمون أو يقتربون من التيار الإسلامي الإخواني"، داعياً رجال الفكر إلى توجيه أفكارهم في العدالة والتسامح والنهضة وفقاً لمصالح الأمة "وليس تبعاً للقبليات الأيديولوجية".

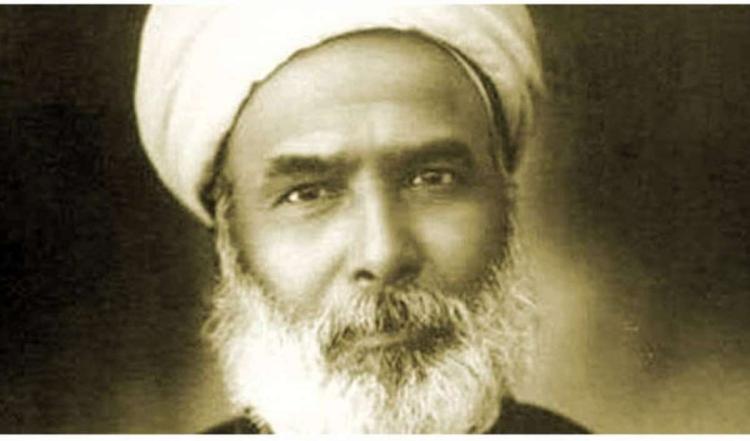

يذكر أنّ الدكتور خالد زيادة يعدّ من أبرز المفكرين العرب اليوم في مجاله، وله عدة مؤلفات مهمة في التاريخ الاجتماعيّ والثقافيّ منها: الكاتب والسلطان: من الفقيه إلى المثقف، لم يعد لأوروبا ما تقدّمه للعرب، والمسلمون والحداثة الأوروبيّة، المدينة العربيّة والحداثة، فضلاً عن مجموعة من التحقيقات والترجمات.

وهنا نصّ الحوار:

الحقبة الحرجة

في أعمالك تركز دائماً على ما يمكن تسميته بـ"الحقبة الحرجة" في تاريخ العرب والمسلمين المتمثلة بمواجهة الحداثة الغربية، كيف تصف تلك الفترة؟

المقصود بذلك؛ الفترة التي حصل فيها التعرّف إلى تقدم أوروبا وهي فترة غير قصيرة؛ لأنّ ذلك لم يحدث في وقت واحد بالنسبة لكل الأقاليم والبلدان الإسلامية، فقد حدث ذلك في بداية القرن الثامن عشر بالنسبة للدولة العثمانية إثر الهزيمة العسكرية التي حدثت العام 1699، وخسرت بسببها أراضي شاسعة كانت تحت سيطرتها في وسط وشرق أوروبا. وحدث ذلك في نهاية القرن الثامن مع حملة بونابرت العام 1798 بالنسبة لمصر أي بعد مئة سنة.

المؤسسة الفقهية كانت مواقفها تتسم بالمحافظة والحذر من كل تحديث يمكن أن يهز الأسس التي انبنت عليها

أما لماذا هي "حقبة حرجة"؛ فالسبب أنّ معرفة أوروبا حدثت إثر هزائم عسكرية؛ فأوروبا لم تكن مجهولة تماماً بالنسبة للعثمانيين، فهناك معلومات عما يحصل في أوروبا وخصوصاً على المستوى السياسي، والمعلومات كانت تصل عبر مستشرقين وخبراء كانوا يتوافدون إلى إسطنبول ويتصلون بالنخبة العالمة، كذلك فإنّ مدناً رئيسية مثل؛ إسطنبول وسالونيك وإزمير كانت مقرات إقامة لجاليات واسعة من الأوروبيين من جنسيات مختلفة بينهم القناصل والتجار.

ويعود السبب الرئيس للحرج والتردد، إلى أنّ القوى الرئيسية في السلطنة العثمانية لم تكن متحدة في موقفها من التحديث، الذي اقتصر في بداياته على الناحية العسكرية؛ فالسلطان كان يريد التحديث من أجل مجابهة الدول الأوروبية، أما القوات العسكرية التقليدية المعروفة باسم "الانكشارية" كانت ضد التحديث، الذي رأت فيه تقليصاً لنفوذها ثم إنهاءً لوجودها، وهذا ما حصل في نهاية الأمر، أما المؤسسة الفقهية فقد كانت مواقفها تتسم بالمحافظة والحذر من كل تحديث يمكن أن يؤثر أو يهز الأسس التي انبنت عليها.

اقرأ أيضاً: تركيا تضرب العرب بالكرد في سوريا لخدمة أحلامها العثمانية

وبهذا المعنى فإنّ التحديث أدّى إلى انقسام في المواقف بين القوى الرئيسية وهي: الإدارة السلطانية التي كانت تعتبر أنّ التحديث يعزّز سلطتها تجاه الخارج والداخل، والقوات العسكرية التقليدية المعارضة للإصلاح والتحديث، والمؤسسة الدينية المحافظة والمترددة؛ وقد انتصرت إرادة التحديث في وسط القرن التاسع عشر في كل من إسطنبول والقاهرة، علماً بأنّ حاكم مصر محمد علي باشا استطاع أن يُطيح بالقوى التي كان يمكن أن تعارض مشروعه الإصلاحي، واندفع في إنشاء جيش نظامي استطاع أن يحقّق له إنجازات عسكرية باهرة في السودان والحجاز ثم سيطرته على بلاد فلسطين وسوريا ولبنان.

اقرأ أيضاً: العثمانية الجديدة تطل برأسها في كوسوفو

إلا أنّ التحديث العسكري كان لا بدّ أن يفتح المجال أمام إصلاحات وتحديثات في التعليم والقضاء والإدارة، الأمر الذي أدّى في نهاية القرن التاسع عشر إلى التساؤل حول ماذا نريد أن نحدّث وكيف وما هي حدود التحديث، وفي إسطنبول كانت الغلبة للتيار الأكثر راديكالية الذي قاد الانقلاب الدستوري العام 1908، والذي كان يؤمن بالتحديث متأثراً بأفكار الوضعية الفرنسية، وهو التيار الذي قاد تركيا بعد الحرب العالمية الأولى، وفرض العلمنة على الدولة والمجتم، ومع ذلك فإنّ تركيا بعد عقود من العلمنة عادت لتطرح الأسئلة حول الموقف من الحداثة والهوية والثقافة.

أعمالك تتابع التغير التاريخي للنهضة العربية بعد سقوط الخلافة وصولاً إلى نشوء حركة إسلاموية جارفة، هل لك أن توضح لنا هذا التحوّل من النهضة إلى الأسلمة؟

لقد حدث في نهاية القرن التاسع عشر نمو ملحوظ لفكرة "الوطن" في مؤلفات رواد النهضة أمثال بطرس البستاني في لبنان، ورفاعة الطهطاوي في مصر، وكان ذلك بدون شك بتأثير الأفكار الأوروبية التي انتشرت في كل أرجاء العالم. إلا أنّ هذه الأفكار أوجدت حقائق موضوعية، ومن ذلك الشعور المتنامي بالانتماء العربي في بلدان المشرق الذي عبّرت عنه نهضة اللغة العربية الفصحى، كما أنّ فكرة الوطنية المصرية قد تكرست في ثمانينيات القرن التاسع عشر.

السلطات تغض النظر عن المخالفات في البناء واستخدام شبكات المياه والكهرباء لقاء الحفاظ على الأمن

وقد لعبت الثورات دوراً في دفع الفكرة الوطنية، وكانت ثورة عرابي العام 1881 قد أدت إلى بلورة الشعور المصري وكانت منعطفاً؛ إذ أسهمت مع عوامل أخرى (بما في ذلك الاحتلال الانكليزي) في تبنّي النخبة المتعلمة للخيارات الوطنية والدستورية. كذلك فإنّ الانقلاب الدستوري العام 1908 في إسطنبول قد أدّى عملياً إلى إقامة نظام وفق القواعد السياسية المعروفة في أوروبا. وأصبح منصب السلطان (الخليفة) شكلياً.

وفي السياق ذاته فإنّ الثورة العربية التي قامت في الحجاز العام 1916، وشارك فيها سوريون وعراقيون قد أطلقت فكرة القومية العربية بديلاً للعثمنة، وقد كان على رأس الثورة شخصية ذات صفة دينية هو شريف مكة، وكان طموحه أن يكون ملكاً على العرب وليس خليفة للمسلمين، وأخيراً أُشير إلى ثورة 1919 (التي يمرّ عليها قرن كامل هذه السنة)، والتي افتتحت عهداً برلمانياً ليبرالياً استمر حتى ثورة الضباط الأحرار العام 1952.

كل هذا يعني أنّ إلغاء الخلافة العام 1924، لم يترك فراغاً، ذلك أنّ الولاء للوطن المصري أو السوري أو العربي قد سبق الإجراء الذي اتخذته الحكومة التركية بإلغاء الخلافة.

وفكرة الخلافة نفسها كانت تتطور في تلك الآونة؛ فأولئك الذين كانوا يرون ضرورة الحفاظ على الرابطة العثمانية كانوا ينظرون إلى الأمر من الزاوية السياسية وليس من الناحية الإسلامية أو الدينية، فكانوا يعتقدون أنّ الرابطة العثمانية ضرورية للوحدة في وجه أوروبا، أي أنها تمثّل كياناً يمكن أن يمنح مقاومة الاستعمار إطاراً يجمع الشعوب التركية والعربية وغيرها.

لكن فكرة الخلافة كانت تتطور، فكان السلطان عبد الحميد الثاني قد دعا إلى الجامعة الإسلامية كإطار سياسي لمجابهة الأطماع الاستعمارية، وكان الإمام جمال الدين الأفغاني يدعو إلى أمر مماثل، ويمكن القول هنا إنّ كلاً من السلطان عبد الحميد الثاني والإمام الأفغاني كانا أول من استخدم الدين في السياسة لمواجهة خطر الاستعمار.

من الضروري التمييز بين المشاريع السياسية المبنية على إيديولوجيا أحادية والمشاريع الفكرية

وإذا نظرنا إلى المفكرين المسلمين في تلك الفترة، نجد أنّهم قد تجاوزوا فكرة الخلافة؛ فالشيخ عبد الرحمن الكواكبي دعا إلى ما يشبه كومنولث إسلامي، يجمع المسلمين من كل الأقطار في مكة، أما الإمام رشيد رضا فإنه نظر إلى الخلافة كإطار معنوي.

إنّ فترة نصف قرن بين نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين كانت كفيلة بهز جميع الثوابت الفكرية والسياسية، لهذا فإن إلغاء الخلافة في لحظته مرّ كحدث أو إجراء أثار تنافساً محدوداً بين أولئك الطامحين إلى احتلال المنصب. لكنه أثار من ناحية أخرى نقاشاً حول نوع الرابطة التي تجمع؛ هل هي رابطة دينية أم وطنية أم أنّ الرابطة الدينية مجرد إطار معنوي يتجاوز مفهوم الفرد- الخليفة؟

اقرأ أيضاً: هل عودة الخلافة العثمانية ممكنة؟

وفي جميع الأحوال فإنّ الفترة تلك كانت تشهد نمو حركات التحرر الوطنية في مصر وسوريا وتونس وغيرها من البلدان، وبالتالي فإنّ الجهود التي انصبت على بناء الدولة الوطنية تجاوزت موضوع الخلافة.

لا بدّ من أن نذكر هنا أمراً قلّما يشار إليه؛ وهو أنّ الفترة اللاحقة للحرب العالمية الأولى قد شهدت أكثر الفترات التي انخفض فيها تأثير الدين في الحياة العامة (الاجتماعية والسياسية) في العالم أجمع، وكان ذلك نتيجة للقرن الذي أتى بعد الثورة الفرنسية (1789) والذي انتشرت خلاله الأفكار العقلانية التي تنتمي إلى عصر الأنوار، والتي غزت العالم وكوّنت النُخب الوطنية المتعلمة، وقد لعب التعليم دوراً في تكوين النخب التي تعطي أولوية للدولة الحديثة التي تقوم على مبدأ فصل السلطات.

اقرأ أيضاً: الوهابية: هل لها علاقة بأفكار الإسلام السياسي في العصر الحديث؟

وبعد الحرب العالمية الأولى طغت الأيديولوجيات الكبرى وخصوصاً الإشتراكية (الشيوعية) والقومية (الفاشية) فضلاً عن انتشار الأفكار الليبرالية، وأصبحت هذه الأفكار هي التي تكسب المناصرين المنادين بالقومية أو الاشتراكية والمساواة وحقوق الشعب أو الأمة أو العمال إلخ..

وفي تلك الآونة، أي فترة ما بين الحربين شهدنا أيضاً ولادة تيار إسلامي يقوم على أسس إسلامية (الإخوان المسلمون) والذي عمل على تحويل الدين إلى أيديولوجية سياسية تبغي الوصول إلى السلطة عبر أساليب مختلفة بما فيها الدعوة والانتخابات والعنف.

إن إخفاق التجارب الاشتراكية والقومية على كافة المستويات (وكانت هزيمة حزيران 1967، هي الرمز الأكثر تعبيراً عن هذا الإخفاق)، أدى إلى بروز التيارات الإسلامية التي ملأت الفراغ الذي خلّفه انكشاف الأنظمة وهزيمتها، ومع ذلك لا يمكن أن نفهم الأمر باعتباره عملية ميكانيكية أو آلية، بحيث تحل فكرة مكان أخرى. إن الأمور أعقد من ذلك ولا تُفهم إلاّ بالعودة إلى الوراء قليلاً، والنظر إلى التحولات الاجتماعية العميقة التي كانت تتفاعل على امتداد فترة النهضة والفترة التي تلتها.

اقرأ أيضاً: الأزهر يجدد نفسه لمواجهة أنجع مع جماعات الإسلام السياسي

ومن المؤكد أنّ المساحة لا تسمح ببسط كل التحولات الاجتماعية، ولكن سأكتفي بذكر بعض المؤشرات المهمة التي أدّت إلى التغيرات التي ما زالت تتفاعل حتى يومنا هذا.

أدّى التعليم إلى العديد من الآثار، فقد أخذت المدارس العلمية دور المدارس الدينية واحتل القضاء الحديث مكان القضاء الشرعي، هذا يعني أنّ المؤسسة الدينية التي كانت تحتضن النُخبة العالمة قد انخفض شأنها، واحتل المتعلمون من أطباء وحقوقيين الواجهة الاجتماعية، وفي مرحلة لاحقة، امتد التعليم إلى الأرياف، مما فتح المجال أمام أدوار اجتماعية جديدة. فقد كانت الأرياف بعيدة جداً عن التأثير في الحياة الثقافية والاجتماعية والسياسية التي يحتكرها أبناء المدن، وهكذا بعد جيل أو جيلين حضرت النخب الريفية إلى المدن، وكانت أكثر راديكالية في تبنّيها للإيديولوجيات السائدة.

ما بعد الحرب العالمية الأولى شهد أكثر الفترات التي انخفض فيها تأثير الدين في الحياة العامة

إلا أنّ التعليم الذي امتد إلى الأرياف في فترة الحكومات الوطنية قد أدّى إلى نتائج غير محسوبة، وتتلخص في أنّ أبناء الأرياف والعشائر التي لم تكن تعرف الدين ولا فروضه، وليس في مناطقها مسجد أو جامع أو مصلى أو رجل دين، قد تعلمت الدين في المدارس الرسمية والأهلية، ومن خلال مدرسين كانوا ينتمون أو يقتربون من التيار الإسلامي الإخواني.

وباختصار فإنه في فترة الحكومات الوطنية وشعاراتها الرنّانة، كان الإسلام ينتشر في أطراف البلاد وأطراف المدن بشكل لم يسبق له مثيل في كل تاريخ الإسلام، ولكن بغياب المؤسسة الدينية الرسمية والتي لا تمتلك صلاحيات تعريف الإيمان وضبطه على غرار المؤسسة الكنسية في المسيحية، فإنّ الجمعيات الدعوية والخيرية والسياسية أخذت على عاتقها نشر الدين وتعاليمه وتفاسيره المتعددة، واكتسبت مشروعية تمثيل هؤلاء الذين وجدوا في الإسلام هويتهم وثقافتهم الجديدة. إن هذا الانتشار المتسارع للإسلام، وفي ظل تهاوي الأيديولوجيات الكونية، وشراسة الأطماع الرأسمالية، قد جعل من الانتماء إلى الدين هوية ثقافية وسياسية.

تحرير الشريعة من الإسلام السياسي

الإسلاموية تطورت بعد حسن البنا بشكل ليس فقط إيديولوجياً بل لدرجة إنّها أنشأت كما تقول "مجتمعاً بديلاً"، برأيك كيف يمكن تحرير الشريعة من الإسلام السياسي المعاصر؟

أعتقد أنّ السؤال يتضمن عناصر الإجابة؛ فقد تغيرت علاقة المسلم بدينه، والكثير من الأمور والظواهر المحدثة الراهنة ننسبها إلى التقاليد، وهذا غير صحيح، فحتى القرن الثامن عشر كان الإسلام في حال من التواصل التاريخي، بمعنى أنّ التقاليد كانت تنشأ في بيئات وتترسخ مع مرور الزمن، وكانت المرجعيات الفقهية مسندة تنتقل من جيل إلى جيل، لم يكن المسلم يرجع من تلقاء ذاته إلى الأصول، ولكنه يتبع شيوخه الذين تبعوا شيوخهم وهكذا في تسلسل يرجع إلى مؤسسي المذاهب الفقهية.

فترة نصف قرن بين نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين كانت كفيلة بهز جميع الثوابت الفكرية والسياسية

والشيء نفسه ينطبق على أصول العقيدة؛ فهناك شروح متواصلة ومتسلسلة تربط علماء القرن الثامن عشر بالأشعري والماتريدي والباقلاني. وكانت هذه التقاليد العلمية مقتصرة على طلاب العلم الذين يتحولون بدورهم إلى أساتذة.

من الطبيعي أنّ هذا الأمر قد أدّى إلى الجمود وعدم التجديد؛ بل إلى الإنغلاق مع الحفاظ على ما اعُتبر الأسس التي أحيطت بالإجماع عبر تعاقب الزمن، لكن الذي حصل في نهاية القرن التاسع عشر هو انطلاق حركة الإصلاح والتجديد، واشتهر آنذاك حديث: "إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها".

وبرأيي أنّ المجدد الكبير هو الأمام محمد عبده، الذي أحيا التقاليد العقلية في النظر إلى مسائل العقيدة وحرّر المسلم من كل سلطة، فلا واسطة بين المؤمن وخالقه. ولنقل إنه دعا إلى ما يمكن تسميته بـ"الايمان الفردي"، الذي لا يشترط وجود دولة أو جهة، ولهذا فإن المؤسسة الرسمية (الأزهر) لم تتقبل آراءه، بينما تتلمذ عليه دعاة التحرر العقلي والاجتماعي والوطني أمثال قاسم أمين وسعد زغلول ولطفي السيد وغيرهم كثير.

اقرأ أيضاً: جماعات الإسلام السياسي باعتبارها الابن الشرعي للثورة الإيرانية

ومنذ محمد عبده وحتى يومنا هذا شهدنا عشرات بل مئات الذين أرادوا تجديد هذا الدين وكل على هواه ودون ضوابط ودون مرجعيات واضحة.

وإذا أردت استخدام التفسير أو التحليل السوسيولوجي أقول إنّ القرن الماضي شهد طلباً متزايداً على الدعاة، فالبيئات التي كانت جاهلة بالدين وفروضه واكتشفت إسلامها عبر التعليم أو الهجرة إلى المدينة أو الانضواء في الجمعيات الخيرية والدعوية كانت بحاجة إلى من يعلّمها ويفسّر لها الإسلام، وهكذا ازدهرت وظيفة الدعاة الذين يشرحون الدين لبيئات وجماعات كانت جاهلة به.

والذي حدث أنّ كل داعية كان يخلق مرجعياته ويطلق تفسيراته، ودرجت العودة إلى الأصول والسلف الصالح، وكلٌّ يدّعي أنه يملك التفسير الصحيح للإسلام والإيمان، وشهدنا ولادة سوق إسلامي، وطب نبوي، وإعلام للفتاوى والوعظ والتفسير، وحصل نتيجة لذلك انفجار للمجتمعات الإسلامية من داخلها.

إخفاق التجارب الاشتراكية والقومية على كافة المستويات أدى إلى بروز التيارات الإسلامية لملء الفراغ

لكن ذلك لم يكن كله بريئاً، ذلك أنّ الطلب على الإسلام ترافق مع البحث عن هوية في عالم اليوم، وقد سهّل ذلك استخدام الدين من جانب التيارات السياسية.

لقد ذكرت سابقاً أنّ عالم المسلمين قد شهد هجمة استعمارية من جانب دول أوروبا، الأمر الذي دفع السلطان عبدالحميد الثاني للوقوف في وجهها. وكان الأفغاني في مجلة "العروة الوثقى" يرى أنّ أطماع إنكلترا هي بمثابة صليبية جديدة، ومنذ ذلك الوقت لم يتوقف استخدام الإسلام، مرة ضد الاستعمار، وتارة ضد الشيوعية والقومية والتقدمية. واليوم لم نعد نعرف كيف تتوالد الجماعات المسلحة، وتتوفر لها الإمكانيات، وما هي الأغراض من وراء نشوئها ثم انكفائها، بعد أن تولد من الجماعة جماعات، ومن الفرقة فرق متفرقة متعادية يكفّر بعضها بعضاً.

اقرأ أيضاً: دولة جماعات الإسلام السياسي المستحيلة

والسؤال الذي يطرح نفسه، كيف يمكن تحرير الإسلام والمسلمين من استخدامهم في مشاريع سياسية، واستخدام المسائل الشرعية لتبرير القتل والإرهاب؟ الجواب يكون بدفع المؤسسات الإسلامية والتي تدير شؤون المسلمين اليومية (الأحوال الشخصية) والتي تمسك بجزء من التدريس والتعليم، إلى أن تلعب دورها في نشر تعاليم الدين المتسامح، وأن تجدّد مواد التدريس وإهمال ما يحرض على الفرقة والانعزال، على أن تدافع هذه المؤسسات عن استقلاليتها المهنية تجاه الحكومات التي تريد منها أن تكون مؤسسات تابعة. ومن جهة أخرى فإنّ رجال الفكر المعنيين يجدر أن يوجهوا أفكارهم وأعمالهم إلى المسائل المتعلقة بحرية الفرد والمرأة وقبول الآخر، والانفتاح على العالم المعاصر وفقاً للمصالح وليس تبعاً للقبليات الأيديولوجية.

تطور النظرة الإسلامية إلى أوروبا

هل حاول العرب والمسلمون إنتاج فكر خاص بهم، أم أما نزال في مرحلة التعاطي مع الحداثة، أخذاً ورداً دون مشروع عربي واضح؟

في كتابي "تطور النظرة الإسلامية إلى أوروبا" ذكرت المراحل التي مرّت فيها مواقف المسلمين من أوروبا؛ عبر تاريخ يبتدئ مع القرن التاسع الميلادي، وعرضت أول الآراء من الشعوب التي كانت تسكن في تلك القارة التي اشتهرت لاحقاً باسم "أوروبا". وحين احتك المسلمون بهذه الشعوب وجدوهم في حالة من التأخر والتوحش. وذلك في حقبة ما يُعرف باسم "عصور الظلام"، لهذا كان الرأي عند الجغرافيين والمؤرخين أنّ هذه الأصقاع متأخرة، وكانوا يتبعون بذلك النظرية الجغرافية اليونانية البطليموسية التي تقول إنّ الطباع تتأثر بالمناخ، وأنّه كلما اشتد البرد توحشت الطباع، وقد استمرت نظرة الاحتقار هذه حتى الحروب الصليبية.

الطلب على الإسلام ترافق مع البحث عن هوية في عالم اليوم ما سهّل استخدام الدين من جانب التيارات السياسية

وفي الفترة المملوكية، وتواتر العلاقات التجارية مع المدن الإيطالية، أخذت هذه النظرة بالتبدل تبدلاً طفيفاً، وازدادت معرفة العلماء بأحوال الأمم الأوروبية وهذا ما نلمسه لدى كتاب الموسوعات أمثال "العمري" و"القلقشندي". وبالرغم من رسوخ اعتقاد العثمانيين بتفوقهم على الأوروبيين، إلا أن العلاقات بين العالمين العثماني والأوروبي أصبحت أكثر واقعية.

ولم ينتهِ نسببياً هذا الشعور بالتفوق إلاّ مع الهزيمة العسكرية العام 1699، وإقرار الطبقة الحاكمة بضرورة الأخذ عن أوروبا في مجال النظام العسكري والتقنيات كالساعات والنظارات ونمط العمران. ينبغي أن نذكر أيضاً أنّ عامة الناس في العالمين المتقابلين كانت تحتفظ بانطباعات وأفكار سلبية عن العالم الآخر المقابل.

وكما ذكرت، فإنّ القوى في إسطنبول كانت لها مواقف متباينة؛ فالإدارة كانت من حيث المبدأ مع الإصلاح، إلاّ أنّ ذلك لم يكن يعني الإقرار أو القبول بكل ما يجري في أوروبا. وحين وصل خبر إعدام الملك شارل في انجلترا العام 1649، استهجنت الطبقة الحاكمة هذا الأمر، وكذلك الأمر بالنسبة لإعدام لويس السادس عشر العام 1793. وكان السفير إلى باريس في سنوات الثورة قد وصف الجمهورية بأنها "ثرثرة فارغة".

اقرأ أيضاً: علاء حميد: العلمانية العربية ردّ فعل على تغوّل الإسلام السياسي

وبغض النظر عن المواقف من الأحداث، فإنّ الحاجة إلى الإصلاح صارت أكثر إلحاحاً مع ظهور الخلل العسكري والقصور في العلوم والتأخر في أداء الإداريين، وقد نشأ جيل من الإداريين في فترة التنظيمات (1839-1876)، مؤمن بالإصلاحات ويلمّ باللغات الأوروبية، وهم الذين لعبوا الدور في كل الإصلاحات التي عرفتها الدولة العثمانية في تلك الفترة.

وفي مصر، وبعد تجربة محمد علي باشا البراغماتي المؤمن بالعسكرية والعلوم الحديثة، فإنّ الخديوي إسماعيل الذي عاش فترات من شبابه في فرنسا وإيطاليا كان معجباً إعجاباً شديداً بالحضارة الأوروبية وكان يريد أن يجعل من القاهرة باريس صغرى؛ أي إنّ الإعجاب بتقدم أوروبا في عهده تجاوز استيعاب العلوم والتقنيات والعمران إلى العادات والتقاليد اليومية.

اقرأ أيضاً: هل ساهمت العلمانية في بروز الإسلام السياسي؟

من الضروري التمييز بين المشاريع السياسية المبنية على أيديولوجية أحادية، والمشاريع الفكرية؛ كانت فكرة النهضويين أنّ استيعاب الحداثة يتم عن طريق التربية والتعليم، وأن لا عوائق عقائدية أمام استيعاب قيم الحرية والمساواة، لكن مشروع النهضويين تعثر كما نعلم. وفي الفترة اللاحقة للحرب العالمية الأولى طغت المشاريع الأيديولوجية- السياسية على المشاريع الفكرية.

المدينة العربية والحداثة

في آخر أعمالك "المدينة العربية والحداثة" تطرقت إلى الفضاء المديني وعلاقته بالتقليد الذي تنتمي إليه، وأثر دخول الحداثة، كيف ترى علاقة المدينة العربية المحدثة بالناس والطبقات وإنتاج التفاوت الاقتصادي؟

هذا الكتاب هو حصيلة تفكير طويل، ومعايشة قديمة مع الأعمال المتعلقة بالمدينة، من مؤلفات الفقهاء عن "الحسبة" أو "الرقابة في المدينة"، إلى الاشتغال على السجلات الشرعية، التي هي بمثابة تقارير يومية عن حياة المدينة، إلى الأعمال النظرية حول فكرة المدينة من ماكس ڤــيبر- إلى هنري لوفيـڤـر وديـڤـيد هارفي.

على رجال الفكر توجيه أفكارهم في العدالة والتسامح والنهضة وفقاً للمصالح وليس تبعاً للقبليات الأيديولوجية

وهو في الوقت نفسه محاولة للانتهاء من بعض الأفكار التي درجت لدى المستشرقين والباحثين العرب حول "المدينة الإسلامية". كما إنني حاولت في هذا الكتاب أن أوكد أنّ التطور والتبدل والتغيّر كان نصيب المدن في كل حقبات التاريخ وليس الثبات، الذي هو ثبات المفاهيم وليس ثبات الواقع. وفي الفترة العثمانية كانت المدن منذ القرن السادس عشر تشهد حراكاً تجارياً وتنوعاً دينياً وثقافياً، وتناقضات بين أنماط مختلفة من العادات.

وقد أردت من هذا الكتاب أن يكون أداة عمل أو مقدمة، لا تنهي الكلام حول المدينة ولكن يفتح المجال أمام النقاش وتنوع الآراء والعمل من أجل أبحاث ننتظرها من الباحثين في مجال الاجتماع المديني والأنثروبولوجيا.

اقرأ أيضاً: هل فشل الإسلام السياسي في غزة.. ولماذا؟

لقد تعرضت المدن للتحديث الأوروبي، وخصوصاً مع حملة نابليون في مصر الذي كانت لديه مشاريع جاهزة أو أفكار ومخططات مسبقة دون أن يأخذ بالاعتبار البيئة والمجتمع والعادات، وتواصل ذلك مع بدايات القرن التاسع عشر في مدن مثل الإسكندرية وبيروت وهي مدن ساحلية ومرافئ تجارية في زمن التوسع الرأسمالي الأوروبي.

المدن العربية أصبحت مرهونة للمقاولين الذين لا يعنيهم من شأن المدينة سوى ما تدره من أرباح

وقد مرّ التحديث بثلاث مراحل: فترة التنظيمات في أوائل القرن التاسع عشر، ثم المرحلة الاستعمارية منذ ثمانينيات القرن التاسع عشر في مصر وتونس، وما بعد الحرب العالمية الأولى في لبنان وسوريا، ثم مرحلة الحكومات الوطنية بعد الحرب العالمية الثانية. وكان لكل مرحلة آثارها، وقد ظهرت الآثار السلبية والمشكلات في المرحلة الثالثة مع تفاقم الهجرات من الأرياف ونشوء المناطق العشوائية في الضواحي. لكن في جميع الأحوال فإنّ التحديث العمراني والمديني على النمط الغربي كان يحمل تناقضاً مع تقاليد العمران في العالم غير الأوروبي والعالم الإسلامي.

وحسب الفقهاء الذين كتبوا في فقه العمران، وهم قلة على أي حال، فقد أكدوا على ما يمكن أن نسميه المنهج التجريبي في نظام العمران، فلا خطط مسبقة، ولكن من يبدأ العمران تكون له الأولوية الحقوقية التي تحكم سائر ما سيأتي من عمران، مع حفظ حقوق الاستطراق، أي العبور بدون عائق، أما العمران الغربي فكان يصدر عن عقلانية تستبق الظروف الاجتماعية والبيئية، والأولوية هي باختصار عقلانية الخط المستقيم والدائرة، الأمر الذي أدّى أن تدمير المدن التقليدية التي احترقتها الطرق العريضة المستقيمة والساحات الفسيحة والعمران الحديث. واستفحال العمران الحديث أدّى إلى تقويض المدينة القديمة التي لم يبق منها سوى معالم قليلة.

اقرأ أيضاً: في غياب السؤال النظري لدى الإسلام السياسي

في المقابل، فإنّ التحديث السياسي والاقتصادي أدّى إلى زيادات سكانية في المدن، وخصوصاً بسبب الهجرات من الأرياف، الأمر الذي أدّى إلى نشوء ضواحٍ فقيرة تعتاش على الأعمال الهامشية قبل أن تندمج في حياة المدن، وهذا الاندماج المتعثر يصبح مستحيلاً مع ازدياد موجات الهجرة فتكتسب هذه الضواحي أو العشوائيات مشروعيتها من فرض الأمر الواقع الذي تعترف به السلطات القائمة.

إنّ المدن في المجتمعات التقليدية كانت تحظى بنوع من الاستقلال النسبي، ولكن الدولة الحديثة نزعت استقلالية المدن لصالح هيمنة السلطات بما في ذلك السلطات المحلية كالبلديات مثلاً.

اقرأ أيضاً: الإسلام السياسي التقليدي والديمقراطي وإشكالية الحريات

إلا أنّ تضخم المدن وازدياد المناطق العشوائية جعل رقابة السلطات منقوصة وخصوصاً في الأماكن التي تتجنب الأجهزة البلدية وكذلك الشرطة الدخول إليها. في هذه الحالات يحدث نوع من التواطؤ بين السلطات الرسمية وقوى الأمر الواقع، فتغض السلطات النظر عن المخالفات في البناء واستخدام شبكات المياه والكهرباء دون مقابل، لقاء الحفاظ على الأمن ومدّ السلطات بما تطلبه من معلومات أو تسهيل القبض على المطلوبين.

ذلك يؤدي إلى انقسام المدينة إلى حيّز حديث وحيّز فقير، ولا شك أنّ الفئات النافذة من الملاكين وأصحاب الثروات هم الذين يتحكمون بإدارة الحيّز الحديث والغني، إلا أنّ المدن التي كانت تمثل وحدات ثقافية تشهد تشتتاً، وأصبحت مرهونة للمقاولين الذين لا يعنيهم من شأن المدينة سوى ما تدره من أرباح.

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/Almawqea2025-07-01-03-50-49-397650.jpg.webp?itok=QMUPc86w)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%840.jpg.webp?itok=QXm-QoHN)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/macron-sisi_0_0.jpg.webp?itok=lPFzOQpK)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86_44_0.jpg.webp?itok=EfRcINOU)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A_94_0.jpg.webp?itok=h9IzVUjE)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%BA%D9%86%D9%88%D8%B4%D9%8A_24_2_1_0_0_0.jpg.webp?itok=9RUG5bq0)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%AE%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%8688_0_3_1_7_7.jpg.webp?itok=_Ei2Emc-)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/264205_3.jpg.webp?itok=S_ZzoLef)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%B8_1.jpg.webp?itok=OFwnxSCn)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A74_0_0.jpg.webp?itok=CG6kMAYS)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A_85_0.jpg.webp?itok=KEN7a-8y)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86_70_0_2_1.jpg.webp?itok=xPJQaPu3)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3_67_1_0.jpg.webp?itok=nZrAv3_P)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%8A_0.jpg.webp?itok=ObnsQ57X)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/IMG_7298_1.jpeg.webp?itok=QdlQoemq)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/dyn_4_4.jpg.webp?itok=1zLBeb_N)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9_4.jpg.webp?itok=Hb-3a2iZ)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8_13_0_1.jpg.webp?itok=D48kUWAp)