أليس بإمكاننا الذهاب مع أينشتاين إلى أنّه من الغباء أن نتوقع نتائج مختلفة بينما نطبّق على المشكلة الحلّ نفسه في كلّ مرّة؟ قد تبيّن هذه المفارقة أنّ كميّة هدر الحياة المترتبة على هذه النتيجة، تساوي عدم الفهم الذي نعيشه بها، فإذا كانت الحلول المقترحة والمفترضة والمطبّقة على المشاكل في مجتمعاتنا، لم تنجح حتى الآن في إحداث أيّ تغيير أو فرق فيها، ألا يدعونا هذا إلى التفكير مليّاً بكل ما أنتجناه وما نعيد إنتاجه؟ ثم إذا كان هذا الإنتاج يتشكل في العلاقة بين الأنا والآخر، ألا تحمل التربية المسؤولية الأهم في طريقة هذا التشكل الذي سيحكم بدوره نظرتنا إلى العالم؟

اقرأ أيضاً: أطفال داعش.. هل تمّ استثناؤهم من اتفاقية حقوق الطفل؟

بالرغم من أنّ مفهومي (الأنا والآخر) يترددان كثيراً داخل ثقافاتنا الاجتماعية المتباينة، إلّا أنّ هذا الترديد يحمل من سوء الفهم ما يجعلهما مفهومين متناقضين، تصل العداوة بينهما إلى رفضٍ ونفي قطعيين، وفي مستنقع هذه العلاقة تزدهر كلّ أشكال العنف، ويأخذ الواقع شكل لعنة تطال الجميع؛ فالمجتمعات ما هي إلّا حصيلة العلاقات التي تربط الأنا بالآخر سواء كانا فرداً أو جماعةً، لهذا يقع على عاتق التربية المهمة الأساس لا في تصالح هذين المفهومين بل في تكاملهما؛ فالوجود حين يفقد خاصيّة التنوع يفقد معناه.

التربية على الاختلاف التي يغذي جذورها اعتراف متبادلٌ تسفر عن مجتمعات الثقة والوفرة والتعاون

بالطبع مَا غير التنوع يمكن له أنّ يمنح الحياة فرصاً للاستمرار! ولكن ألا يقوم هذا الاستمرار على التفاعل والاعتماد المتبادل بين كلّ المكونات؟ بإمكاننا لمس هذه الحقيقة في العالم الطبيعي، الذي قد يؤدي اختفاء نوع ما فيه إلى انقراض أنواع أخرى من الكائنات، وإذا نظرنا إلى التنوع على أنّه اختلاف في الماهيّات، يمكننا أن نعتبر الاختلاف، الرصيدَ المادّي للتنوع، فهو من يضمن البقاء والاستمرار للجميع، ولكن هذا ما لم نتربَّ عليه في الحقيقة؛ إذ إنّ الواقع الاجتماعي يجعل من الاعتماد استغلالاً، طالما أوهام السيطرة والتفوّق هي ما تقود العلاقة بيننا وبين الآخرين.

بهذا يمكن أن نفهم، لمَ العلاقة الحرجة بين الأنا والآخر يدعمها إقصاء متبادل؟ لقد لعبت ثقافاتنا الاجتماعية عبر تاريخها الطويل دوراً بارزاً في رعاية هذا الفهم، كما أنّها أوكلت للتربية مهمة تعزيز هذا الشكل من العلاقات ودعمه، عبر تبنّيها مقولات كليّة وفارغة عن الأنا والآخر، مما ساقنا كي ننظر إلى الآخر من زاوية واحدة ونهائية، زاوية ما نعتقده نحن، فعندما يسبق أيُّ اعتقادٍ العلاقةَ مع الآخر، فإنّ هذه العلاقة تتشكل في الحدود الضيّقة من الشك والخوف والانغلاق، الحدود التي تضمن لأي سلطة بقاءها واستمرارها، بمعنى آخر: إنّ محاباة التربية للأنماط التسلطيّة التي تدعمها، لعب دوراً رئيسياً في عدم الفهم المتبادل بين طرفي هذه العلاقة، وها نحن نراها تتكشف اليوم في مجتمعاتنا عن خيبة أملٍ عميقة بواقعنا كاملاً.

الآخر مهما كان، يشكل الفرصة الوحيدة للأنا كي تعثر على نفسها، فليس الاعتراف بالآخر سوى اعتراف بالذات

قد تعقّد التوصيفات الأكاديمية مفهوم الأنا والآخر، حين تقرؤهما على ضوء تباينهما، بينما يتم عمداً إغفال عدم تعيّنهما خارج بعضهما البعض؛ إذ إنّ هذا التباين الذي أسسته السلطة في أنماطها التربوية، كانت تهدف من ورائه إلى جرّ العالم إلى حلبة الصراع، فهناك استثمار يتمّ في الخفاء يقوم على حقن العلاقة بين الأنا والآخر بأمراض سوء الفهم كافةً؛ فالعنف الناتج عن الصراع بينهما يشكل فرصاً ربحيّة متعددة للسلطة، لكنها تفرض في نهايتها على المجتمع أن يخسر إنسانيته، فالآخر مهما كان، فإنّه يشكل الفرصة الوحيدة للأنا كي تعثر على نفسها، فليس الاعتراف بالآخر سوى اعتراف بالذات، اعترافٌ يجعل من الاختلاف الحقيقة الوحيدة التي تجمعنا، والذي يمكن بما يتوفر عليه من الثقة والاعتماد المتبادلين، أن يبني مجتمع التعاون والمشاركة والمحبّة.

اقرأ أيضاً: لماذا لم نتعلم كيفية العد إلى عشرة؟

إنّ التربية على الاختلاف في مجتمعاتنا تقتصر على الطريقة التي وصفها علي أومليل في كتابه "في شرعيّة الاختلاف": "إنّ اهتمامنا بالاختلاف ليس للاختلاف من أجل ذاته، ليس لأننا نضفي عليه قيمة مطلقة، فالاختلاف من أجل الاختلاف، أو الاختلاف المطلق، معناه تشتيت لا نهاية له للآراء والمعتقدات، كل منها منغلق على ذاته رافض للآخر، كل منها يشكل عصبية لا تقبل بالتعايش. فهو إذن صراع العصبيات وما يجرّه من فوضى على النظام الاجتماعي"؛ فالآخر الذي نربيه داخل الطفل، سيجعل المبادئ الأخلاقية خارجه، وستنحصر في مجموعة الأحكام التي تشكّلنا وتكمن خطورة هذه التربية أنّها تحدّ الفهم وتنقص الجانب النقدي والأخلاقي الذي يعيّن الإنسان، فمنذ البداية سينقسم العالم لديه إلى قريب اجتماعي أو ديني أو قومي وإلى بعيد، وهذا البعيد هو نفسه الغريب الذي لا يمكن الوثوق به لأنه ليس أنا أو ما يمثلها.

عندما يسبق أيُّ اعتقاد العلاقة مع الآخر فإنّها تتشكل في الحدود الضيّقة من الشك والخوف والانغلاق

بينما التربية على الاختلاف التي يغذي جذورها اعتراف متبادلٌ، تسفر عن مجتمعات الثقة والوفرة والتعاون، مما يقوّض أي سلطة تختزل الحياة إلى مصلحتها؛ فالاختلاف "انفصال إجرائي عن الآخر، بما يمكّن من رؤيته بوضوح كافٍ، وانفصال رمزي عن الذات بما يجعل مراقبة أفعالها ممكنة، بهذا فقط يمكن أن نمهد للتوازن والانسجام بين المكونات المختلفة للمجتمع" بتعبير عبد الله إبراهيم في كتابه "المطابقة والاختلاف".

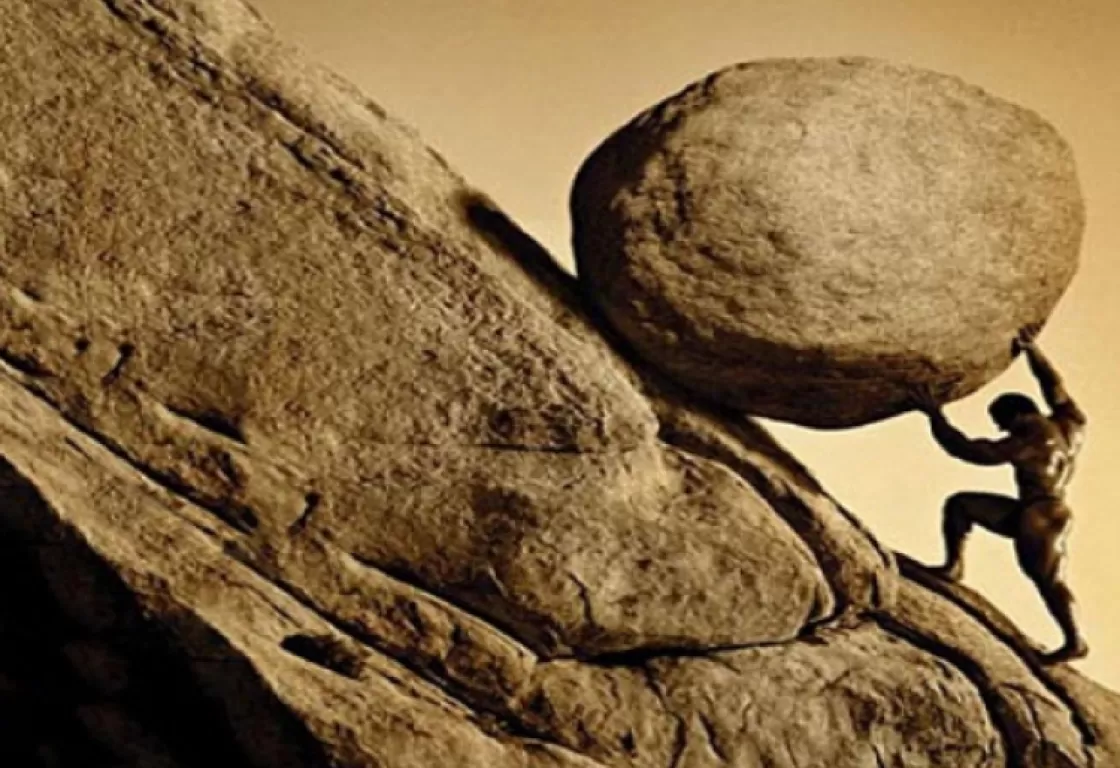

سيزيف الذي يواصل رفع صخرةٍ تنقلب عليه في كل مرّة، كان يدرك أنّ لا جدوى قيامه بذلك هي العقوبة التي استحقها، فاللاجدوى تمتلك قدرة مذهلة على جعل أفعالنا بلا قيمة أو معنى، وعندما يصبح تكرار سوء الفهم الطريقة الوحيدة التي نتناول الآخر من خلالها، ستحتل الأفعال ذات الطبيعة السيزيفية المشهد الاجتماعي، وفي هذا المناخ ستقرر الأفكار عنّا كيف نقرر، وما ليست أفكارنا ستقود مصائرنا إلى حيث تريد، تحديداً إلى المكان الذي تنعدم فيه فاعليتنا ويجعل من الحياة لعنةً.

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A9_0.jpg.webp?itok=9JSl_gMx)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%20%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%209999_0.jpg.webp?itok=yZ5Mfdm2)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/IMG-20250702-WA0045.jpg.webp?itok=lVwUcevi)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A_0_0.jpg.webp?itok=rEyWt6ea)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%862_28_0.jpg.webp?itok=HT2ZxCOH)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/5b085b0a15fe9_0.jpeg.webp?itok=f27vg5Eu)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86%20_0_0.jpg.webp?itok=QSyTIDUA)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8%201_0_0.png.webp?itok=53WzJ7XI)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_39_0.jpg.webp?itok=_oSIrZI1)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA_8_0_0.jpg.webp?itok=E0FbgK-n)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/20190802-received-899727473715396-jpeg97f81b-image.jpg.webp?itok=OGEZbmfe)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A8%D9%86%D9%83%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86_9_0.jpg.webp?itok=7FOOGTKJ)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7_82_1_2_0_0_0_0_0_1.jpg.webp?itok=Jt-wWhgA)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A74_0_0.jpg.webp?itok=CG6kMAYS)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3_67_1_0.jpg.webp?itok=nZrAv3_P)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%8A_0.jpg.webp?itok=ObnsQ57X)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/IMG_7298_1.jpeg.webp?itok=QdlQoemq)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/dyn_4_4.jpg.webp?itok=1zLBeb_N)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9_4.jpg.webp?itok=Hb-3a2iZ)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8_13_0_1.jpg.webp?itok=D48kUWAp)