المتأمل في فكر مدرسة الإحياء التي قادها جمال الدين الأفغاني والإمام محمد عبده ورشيد رضا وغيرهم، يلاحظ الغياب الفادح للهم الاجتماعي، عدا التذكير الباهت بِحثّ الإسلام الأغنياءَ بالتفضل على الفقراء بأموال تسد رمقهم أو تعزيهم.

غير أنّه مع بروز الأفكار الاشتراكية في عشرينيات القرن الماضي اضطر الجيل اللاحق من المفكرين الإسلاميين إلى معالجة المسألة الاجتماعية، وتراوحت الاجتهادات بين الاكتفاء بفريضة الزكاة كحلّ إسلامي لمشكلة التفاوت الطبقي في المجتمع، وبين الدعوة إلى الجمع بين الزكاة (كشعيرة دينية) والآليات السياسيّة-القانونيّة الأخرى القاضية بتخفيف حدة المشكلة الاجتماعية.

بين سطور الإحياء

حين تصدى رفاعة الطهطاوي لمشكلة التأخر الذي يعانيه العالم الإسلامي قرر أنّ "العدل" من أهم أسباب التقدم؛ ولانحصار اهتمامه الأساسي بفكرتين: تأكيد سلطة الدولة (كي لا تظهر آراؤه كتهديد للسلطة القائمة) وحرية المواطنين، أكثر الطهطاوي من الحديث عن "العدل والإنصاف" وهو يقصد بهما فكرة الحرية نفسها، كما لاحظ علي أومليل في كتابه "سؤال الثقافة"، وكان استخدامه للغة تراثية من أجل التعبير عن فكرة حداثية تأسيساً لإستراتيجية مدرسة الإحياء في تقريب الأفكار إلى المتلقي المسلم من خلال التعبير عنها بالمصطلحات الموروثة.

في كتابه "اشتراكية الإسلام" يحاول مصطفى السباعي إيجاد حلول لمشكلة العدالة الاجتماعية من داخل المدونة التشريعية الإسلامية

مثله كان خير الدين التونسي يكثر من التنبيه إلى غياب العدل والإلحاح على ضرورته من أجل التمدن، لكن التونسي حصر مفهوم العدل في "العدل السياسي" (كما تعبر عنه الشورى) والعدل القانوني (الالتزام بالشريعة) وليس العدل الاجتماعي. وقريباً من هذا كان علي مبارك، الذي اعتبر أنّ بداية التدهور في الإسلام انطلقت مع المأمون الذي أكثر من شراء المماليك وتقليدهم المناصب العليا حتى أصبحوا أهل الحل والعقد، على جهلهم؛ فأقيم التمدن الإسلامي على غير صورته الأصلية المؤسسة على العلم والعدل، وحل محلهما البغي وقهر العباد.

ولم يكن جمال الدين الأفغاني بعيداً عن هذا التصور للعدل؛ فكان يعتبر أنّ غياب "العدل والشورى" أَصَّل في نفوس أبناء الشرق الذل والاستكانة والخلود إلى الرقاد، وأنه لا حياة للدولة إلا برجل قوي "عادل" يحكم الأمة على غير طريق التفرّد بالسلطان.

اقرأ أيضاً: محمد عبده... النهضة الفكرية والإصلاح المتدرج

ويفسر المفكر الفرنسي أوليفيه روا تعبير مفكري الإسلامي بمصطلح "العدل" عن مفهوم الحرية، بالاختلاف الشديد بين طبيعة الدولة في الإسلام وطبيعة الدولة الحديثة في الغرب، ويقول إنّ الإفراط في الدولة كما يبرز في الغرب يتمثل في النظام الكلّياني (الشمولي) فلا عجب أن يكون الفكر الغربي المعاصر في نشأة الدولة تأملاً حول النظام الكلياني وتنظيراً ضده، أما في الإسلام، فلم يقم نظام كلياني؛ لأن فضاء السياسة فيه ظل ضعيفاً، وهذا لا يعني اختفاء التعسف والعنف اللذين تمارسهما الدولة، ولكن ينظر إليهما على أنهما ظلم، ومقابل الظلم في المخيال السياسي الإسلامي ليس الحرية ولكن العدل؛ ومن هنا كان شعار كل حركة احتجاج هو الأخلاق وليس الديمقراطية.

سابقةُ محمد عبده

في "رسالة التوحيد" كان الإمام محمد عبده أول من يتصدى لمشكلة الظلم الاجتماعي وليس فقط السياسي (الاستبداد) والقانوني (عدم التقيد بالقوانين) لكنه اكتفى بـ"الحل الإسلامي" التاريخي للمشكلة الاجتماعية؛ فقال ما نصه: "فرض الإسلام للفقراء في أموال الأغنياء حقاً معلوماً يفيض به الغنيُ على الفقير؛ سداً لحاجة المُعدَم، وتفريجاً لكُرْبة الغارم، وتحريراً لرقاب المُستعبدين، وتيسيراً لأبناء السبيل. ولم يحثّ على شيءٍ حَثه على الإنفاق من الأموال في سبيل الخير. وكثيراً ما جعله (الإنفاق) عنوان الإيمان ودليل الاهتداء إلى الصراط المستقيم. فاستل بذلك ضغائن أهل الفاقة ومحص صدورهم من الأحقاد على من فضّلهم الله عليهم في الرزق وأشعر قلوب أولئك محبة هؤلاء، وساق الرحمة في نفوس هؤلاء على أولئك البائسين، فاستقرت بذلك الطمأنينة في نفوس الناس أجمعين. وأي دواء لأمراض الاجتماع أنجع من هذا".

يشبّه محمد الغزالي الرأسمالية بفرعون، حاكم مصر القديم، الذي كان يطغى في البلاد ويكثر فيها من الفساد

ستسود هذه اللهجة الاحتفائية طويلاً لدى أنصار "الحل الإسلامي" للمشكلة الاجتماعية، وسيتم اعتبار الموقف المحافظ الذي اتخذه الإمام بمثابة الحل الناجع لأخطر مشكلة عرفتها العصور الحديثة، إلا أن يتجاوز مدى ملاءمة "آلية الزكاة" لتعقيدات المجتمعات الحديثة، إلى انعدام إدراك الإمام لأصل التفاوت الطبقي، أو تبرير هذا التفاوت كتفضّل إلهي صرف.

مؤكد أنّ عين الإمام كانت مثبتة على الماضي أكثر مما هي منفتحة على الحاضر أو متطلعة للمستقبل، وحقاً، طالما مكّنت هذه الآلية الإسلام في الماضي من التكيّف مع مصالح طبقية متغيرة على مدار حقب متعاقبة؛ وأمّنت له ولاء الفقراء ودعم الأغنياء، وذلك من خلال توزان دقيق قوامه منع الإسراف في الإفقار والثورة في آن، ويتحقق فقط برعاية المحرومين وتحريم مصادرة أموال الأثرياء، كما يقول كريس هارمن في كتابه "النبي والبروليتاريا".

ومع ذلك لا يمكن القول إن هذا التوازن كان محصناً من الاختلال؛ ففي فترات الاضطرابات الاجتماعية وهي تقطع جزءاً معتبراً من التاريخ الإسلامي، اختل التوازن وكثيراً ما كان الإسلام عُرضةَ لتفسيرات متباينة منها ما هو ثوري (إلى درجة الدعوة إلى المشاعية) ومنها من همّش حقوق الفقراء أو رَحّلها إلى ما بعد الحياة الدنيا.

اقرأ أيضاً: مذكرات محمد عبده.. كيف ودّع رائد التنوير كراهية العلم؟

ومثل الإمام، ذهب المفكر النهضوي الشامي حسين الجسر لدى تسويغه لمعقولية البعث والجزاء، كما ينقل عنه المفكر فهمي جدعان في "أسس التقدم عند مفكري الإسلام.." إلى أن إحدى غايات البعث هي "حث الأغنياء على التفضل على الفقراء" وهو الموقف الذي يعلق عليه جدعان باستنكار متسائلاً: كيف يمكن الربط بين وجود الحياة الأخرى بعملية حسابية أنانيّة يقوم بها الأغنياء المترفون على حساب الفقراء المعدمين؟!

في المحصلة، كان خطاب الإحياء ينتمي إلى أفق سجالي مزدوج: مع الخطاب التقليدي في الداخل والاستشراقيّ في الخارج؛ ومن ثّم لم يكن يحظى بأي قدر من التجريد والارتفاع على حيثياته التاريخية أو المسارات التي مضى بها مدفوعاً بنقد الخطابين النقيضين، فضلاً عن أنّ الذهنيّة الإحيائية تعرضت لضغوط هائلة فرضها واقع التمدن المتسلل إلى ديار الإسلام والذي تمثلت الطبقة الوسطى الصاعدة ما حمله من قيم الحرية والعدل والدستور، وضغوط من أسفل من علماء الأزهر المنحدرين من أصول ريفية فقيرة والذين يعبرون عن طبقة الفلاحين وثقافتها المحافظة.

كان طبيعياً، بحكم ولادة هذا الخطاب في هذه المرحلة التاريخية الانتقالية، أن يكون خطاب الإحياء بمثابة استجابة ثقافية لظروف معقدة، وتمثيلاً لفئات وسيطة مهددة بالزوال وتقاتل من أجل الحفاظ على مكانتها الاجتماعية عبر الحفاظ على مقوماتها الثقافية وتجديدها في آن.

صدى الاشتراكية إسلامياً

بتغير الظرف التاريخي الذي تم خلاله تصور مفهوم العدل (سواء بمعنى الحرية أو الاكتفاء بالزكاة)، ومع بزوغ الحركات الوطنية وما تزامن معها من متغيرات اجتماعية متمثلة في تشكل برجوازيات حاكمة وطبقات وسطى حضرية وتراجع النخب التقليدية، انفتحت الكوادر الثقافية على الغرب بشكل مباشر ونهلت من ثقافته دون اللجوء إلى الأساليب الإحيائية القائمة على التقريب (صياغة الأفكار بصورة تبدو إسلامية) والتوفيق، وتحولت أفكار الإحياء إلى محض ذكرى تاريخية.

وكان لصعود التيار الاشتراكي في أغلب البلدان الإسلامية منذ أواخر الثلاثينيات صدى كبير على اهتمام مفكري الإسلام بالمشكلة الاجتماعية وتقديمهم رؤىً بعضها يقتبس من الاشتراكية ليدلل على توُّصل الإسلام لما انتهت إليه من قبل، وبعضها يؤوّل شعيرة الزكاة وما يلتحق بها من الصدقات، لتدل على قيمة العدل الاجتماعي ومعنى التضامن في الإسلام.

اقرأ أيضاً: عندما اتهم رشيد رضا طه حسين بالإلحاد والكُفر!

فمحمد عزيز الحبابي سيقوم بقلب الصورة المألوفة لمعنى العدل في الإسلام عبر تبرير فلسفي لشعيرة الزكاة نفسها يبتعد بها عن محددات العدل اللاهوتية كي يقترب من التصور الحديث للعدالة الاجتماعية، ففي معرض حديثه عن المعنى الفلسفي لشهادة التوحيد يقول الحبابي في كتابه "الشخصانية الإسلامية" (1969): "إن الشهادة ذات مضمون مزدوج: فهي من ناحية توجه الإنسان إلى الطبيعة والنظر العلمي، ومن ناحية أخرى تجعل الإيمان ذاتياً بحيث يملأ كل كينونتنا ويجعلنا قادرين على التواصل بالخالق ومخلوقاته عن طريق الخير والصلاح، وهنا يصبح الرباط الذي يجمع بين المؤمن وربه رباطاً وجودياً قبل أن يكون عقلانياً، كما تصبح العلاقة بين الأنا والآخرين علاقة عاطفية تقوم على مفهوم الرحمة والبر".

اقرأ أيضاً: 10 محطات في حياة ابن سينا الذي كفّره الغزالي

وعلى هذا الأساس يفسر الحبابي الغاية من فرض الزكاة "بالارتفاع بالمؤمن إلى مستوى الرحمة، في تجاوزٍ نحو تصور جديد للعلاقات البشرية تشتمل فيه الرحمة، في آن، على مفاهيم: الزكاة والإحسان والتعاطف والمساعدة والتضحية والإيثار" ومن ثّمَ ليست الغاية من الزكاة بالنسبة إليه حل مشكلة الفقر في الإسلام، وإنما هي محض وسيلة نفسية وتربوية لإصلاح الفرد كي يُبنى المجتمع على أسس إنسانية مستوحاة من "الرحمة" فالعدل كهاجس اجتماعي لديه يمثل الأساس المكين للحرية؛ "إذ لا حريات ولا كرامة للإنسان ما دام يهدده الجوع والمرض، والتحرر المادي أول مرحلة في التحرر الفكري" وفي هذا يبتعد عمّا ذهب إليه أغلب مفكري الإسلام الذين أناطوا بالزكاة والصدقات حل مشكلة التفاوت الاجتماعي برمتها، وتمترسوا خلفهما لمنع أي حلول أخرى، طرحها الفكر البشري للمشكلة، من العبور إلى ديار الإسلام.

كي لا تغزونا الاشتراكية

بالوصول إلى هذا، يمكن التطرق إلى أطروحة أبي الأعلى المودودي الذي كان أشرس من تمترس خلف فريضة الزكاة في الإسلام بقصد محاربة الحل الاشتراكي لمشكلة الظلم الاجتماعي. وبالنسبة للمودودي يمكن اختصار الاشتراكية في مثال منسوب إلى كارل ماركس: لو سئل جائع ما حاصل جمع 2+2 فإن إجابته ستكون 4 أرغفة، وهكذا فالاشتراكية جعلت من الخبز محور جميع مشكلات الدنيا.

اقرأ أيضاً: "الدين والاشتراكية".. هل يمكن تحرير التراث من صراعات الأيدولوجيا؟

وتستدعي طبيعة فهمه البسيط للاشتراكية رداً أكثر بساطة، وهو ما يجده المودودي في مقولة "المعدة ليست العضو الرئيس في الإنسان" ومن ثّم ليس الجوع فقط هو الشيء الوحيد الذي يشكل عقليته وأفكاره، وكذلك ليس العامل الاقتصادي هو الوحيد الذي يجمع الناس، أو يفرق بينهم، وأن ما يجمع بينهم هو منهج التفكير، كما يقول في كتابه "الأمة الإسلامية وقضية القومية" (1937).

ولا يتجاهل المودودي الوجود المادي للكائن البشري فحسب، ولا يحاول فقط أن يلغي مفهوم "الطبقة"، بل يطمح لإلغاء أي رابطة دنيوية تجمع بين الناس، فهو بحصر التضامن في طرائق التفكير يلغي مفهوم القومية الحديثة القائمة على روابط العيش المشترك على رقعة جغرافية موحدة، وكان هدفه الأساس من محاولته الجذرية تلك هو عزل مسلمي الهند عن الاشتراك في أي رابطة سياسية مع نظائرهم من الهندوس، على اعتبار أنّ "الذاكرة الثقافية" للمسلمين هي العنصر الوحيد لقوميتهم، وليست التجارب المشتركة التي تجمعهم بطوائف أخرى على أرض واحدة.

اقرأ أيضاً: القرامطة سبقوا ماركس وأسسوا أول نظام اشتراكي منتخب

وكانت الإضافة الكبرى للمودودي في المسألة هي تطوير التفكير الدفاعي ضد أي عنصر دخيل على المنظومة الإسلامية؛ حفاظاً على نقائها من الهُجنة؛ فالإسلام بالنسبة إليه وحدة عضوية لا تتجزأ، ولا تقبل بعنصر إضافي، وهو يغطي كافة فروع الحياة ولا يقبل بأي منظومة فكرية أو سياسية تنازعه مجالاً ما، وهو وحده صاحب الشرعية في تدبير شؤون الحياة كافة.

في "رسالة التوحيد" كان الإمام محمد عبده أول من يتصدى لمشكلة الظلم الاجتماعي وليس فقط السياسي والقانوني

الكلام عينه سيظهر مع سيد قطب في "العدالة الاجتماعية في الإسلام" (1954) لدى تطرقه لمسألة "استيراد الأفكار"؛ إذ يقول: إن هذا الدين كلٌ لا يتجزأ: عباداته ومعاملاته، شرائعه وتوجيهاته. والشعائر التعبدية لا تنفصل في طبيعتها وأهدافها عن النظام والمعاملات.

الجديد الذي سيأتي به سيد قطب هو استعماله لمفهوم "العدالة الاجتماعية" صراحةً (ويعود ذلك لتكوينه الثقافي الحديث قبل التحول الإسلامي، على عكس المودودي) وإن كان لا يفارق تصور المودودي في اعتبار العدالة فرعاً من الأصل الكبير (الإسلام كتصور شامل)؛ فالإسلام بالنسبة إلى قطب لا يتولى تنظيم نواحي الحياة الإنسانية بشكل جزئي، وذلك بحكم تعبيره عن تصور كلي ومتكامل عن الألوهية والكون والحياة والإنسان وإليه (هذا التصور) تُردّ كافة الفروع والتفصيلات.

اقرأ أيضاً: ما لا تعرفه عن سيكولوجيا الطابور.. انتظار العدالة في سجن مؤقت

وستدفع النظرة الشمولية بقطب إلى إنشائية مسرفة (تضرب جذورها في ثقافته الأدبية) مثل قوله إنّ "العدالة الاجتماعية في الإسلام عدالة (إنسانية) شاملة لكل جوانب الحياة الإنسانية ومقوماتها، وليست مجرد عدالة اقتصادية محدودة، وهي إذن تتناول جميع مظاهر الحياة وجوانب النشاط فيها، كما تتناول (الشعور والسلوك والضمائر والوجدانات)، والقيم التي تتناولها هذه العدالة ليست القيم الاقتصادية وحدها، وليست القيم المادية على وجه العموم، إنما هي هذه ممتزجةً بها (القيم المعنوية)".

اقرأ أيضاً: الإسلام السياسي.. غياب للعدالة وفجوات اقتصادية واجتماعية

ستلاقي أطروحة قطب هذه احتفاءً مبالغاً من قبل اليسار منذ أواخر السبعينيات في مصر تحديداً حين تطغى التفسيرات الرأسمالية للإسلام تزامناً مع التحول الاقتصادي نحو الانفتاح، وسيشار إليها باعتبارها مساهمة في إبراز مكانة العدالة الاجتماعية في الإسلام، لكن على خلاف هذا الاستيهام وما وراءه من دوافع سياسية (مناكفة الإسلاميين الذين أيدوا الانفتاح) لم يسعَ قطب يوماً لترسيخ مفهوم العدالة الاجتماعية ولا تسويغها إسلامياً، بل أراد قول شيء واحد: الإسلام ليس الاشتراكية وليس الرأسمالية، بل منظومة كلية، لا هي روحية تماماً كالمسيحية ولا مادية تماماً كالشيوعية (لا يضع قطب الإسلام هنا في تناقض مع الرأسمالية) بل ربانية تماماً وخاصة جداً.

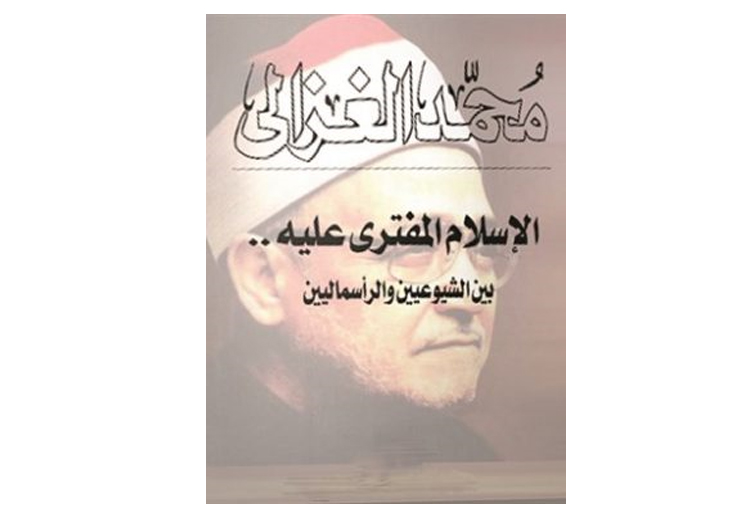

هذه الخصوصية سيتلقفها محمد الغزالي، كما تجلى في كتابه "الإسلام المُفترى عليه بين الشيوعيين والرأسماليين"، ليدفع بالرؤية القطبية لشمولية الإسلام وجمعه بين العقيدة والنظام، ولتفرده ووقوفه في المنطقة الوسطى بين المادية والروحية، نحو "تنزيه" الإسلام من شبهة الاشتراكية حتى ولو حرّم الفائدة، ومن شبهة الرأسمالية حتى ولو أقر بالملكية الخاصة والعمل المأجور.

إلا أنّ الحس الواقعي لدى الغزالي سيمنعه من الانغماس في الاستيهامات الأدبية القطبية وسيجعله يتلمس المظالم المادية القارة في المجتمعات الإسلامية والبحث عن حلول لها من داخل التراث الفقهي الإسلامي وإبراز نماذج ثورية ترمز للدفاع عن العدالة كأبي ذر الغفاري.

وتتلخص أطروحة الغزالي في هذا السياق بالتأكيد على الحضور الطاغي للمظالم الاقتصادية في المجتمعات الإسلامية، وأنه بتجاهل رجال الدين والحركيين الإسلاميين لهذه المأساة فإنّ هذا يعني أنّ "طبول الدين تدق في مواكب الظالمين" وهو ما يعرض الدين للخطر سواء من جهة اقتران مصيره مع مصير الأغنياء المكروهين، أو من جهة اشتداد جاذبية النزعة الاشتراكية التي ستُثار حتماً إذا استمرت المظالم.

اقرأ أيضاً: أنور السباعي: هل علينا إقامة خلافة إسلامية علمانية لنرضي الجميع؟!

وبلغته الدينية المعروفة، يشبّه الغزالي الرأسمالية بفرعون حاكم مصر القديم الذي كان يطغى في البلاد ويكثر فيها من الفساد، ويشنع على الرأسماليين غطرستهم وتجاهلهم لمعاناة الفقراء في الوقت الذي يشن فيه حملة شرسة على رجال الدين الذين يحببون الفقر إلى الناس كي يرضوا بالدون من المعيشة ويزهدون في الحياة ويصبرون على نهب حقوقهم، وهدفهم هو تمكين الظلم الاجتماعي الذي يقضي على قيمة الأخوة في الإسلام، والتي تعمقها "الاشتراكية الإسلامية".

والاشتراكية الإسلامية ستصير العنوان العريض للاجتهادات الإسلامية التي رأت النور في الستينيات في ظل مجد الاشتراكية عالمياً ومحلياً، وكان كتاب "اشتراكية الإسلام" (1960) المحاولة الأكثر جدية في هذا السياق، وهو الكتاب الذي حاول فيه مصطفى السباعي إيجاد حلول لمشكلة العدالة الاجتماعية من داخل المدونة التشريعية الإسلامية، وبالطبع إضفاء الطابع الاشتراكي على الأحكام الفقهية بأثر رجعي؛ تأثراً بعادة السير يساراً في تلك الأيام، إلا أنّه مثل الغزالي يوافق على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج والعمل المأجور: الركيزتين الأساسيتين للنظام الرأسمالي.

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A9_0.jpg.webp?itok=9JSl_gMx)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%20%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%209999_0.jpg.webp?itok=yZ5Mfdm2)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/IMG-20250702-WA0045.jpg.webp?itok=lVwUcevi)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A_0_0.jpg.webp?itok=rEyWt6ea)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%862_28_0.jpg.webp?itok=HT2ZxCOH)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/5b085b0a15fe9_0.jpeg.webp?itok=f27vg5Eu)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86%20_0_0.jpg.webp?itok=QSyTIDUA)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8%201_0_0.png.webp?itok=53WzJ7XI)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_39_0.jpg.webp?itok=_oSIrZI1)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA_8_0_0.jpg.webp?itok=E0FbgK-n)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/20190802-received-899727473715396-jpeg97f81b-image.jpg.webp?itok=OGEZbmfe)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A8%D9%86%D9%83%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86_9_0.jpg.webp?itok=7FOOGTKJ)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7_82_1_2_0_0_0_0_0_1.jpg.webp?itok=Jt-wWhgA)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A74_0_0.jpg.webp?itok=CG6kMAYS)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3_67_1_0.jpg.webp?itok=nZrAv3_P)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%8A_0.jpg.webp?itok=ObnsQ57X)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/IMG_7298_1.jpeg.webp?itok=QdlQoemq)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/dyn_4_4.jpg.webp?itok=1zLBeb_N)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9_4.jpg.webp?itok=Hb-3a2iZ)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8_13_0_1.jpg.webp?itok=D48kUWAp)