على بعد نحو 160 كيلو مترا جنوب تونس العاصمة في قلب مدينة القيروان يقف جامع عقبة بن نافع الذي تروي جدرانه المرور الإسلامي الأول في هذه المنطقة، وينتصب شاهدا على إرث ثقافي عريق لحقبة مفصلية في تاريخ تونس وشمال أفريقيا.

وأسس الجامع العريق، الذي أدرج عام 1981 في قائمة مواقع التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، على يد القائد عقبة بن نافع ليكون الجامع الأول الذي بناه المسلمون في شمال إفريقيا، ولهذا يسميه بعض المؤرخين “أبو الجوامع.”

ويعد الجامع من أضخم المساجد في المغرب الإسلامي وتبلغ مساحته الإجمالية ما يناهز 9700 متر مربع فيما يتسع بيت الصلاة فيه لآلاف المصلين وتستند مساحته الكبيرة إلى المئات من الأعمدة الرخامية بجانب صحن فسيح الأرجاء تحيط به الأروقة.

وتعد مئذنته من أقدم المآذن في العالم الإسلامي وتتكون من ثلاث طبقات ويصل ارتفاعها إلى 31.5 مترا كما يحتوي على كنوز قيمة، فالمنبر يعد تحفة فنية رائعة وهو مصنوع من خشب الساج المنقوش ويشار إليه على أنه أقدم منبر في العالم الإسلامي وما زال موجودا في مكانه الأصلي، ويعود إلى القرن الثالث للهجرة أي التاسع ميلادي.

وعلى مدى عشرات السنين ظلت القيروان المدينة التاريخية التي أسسها عقبة بن نافع سنة 50 للهجرة (670 م) مقصدا للتونسيين في المناسبات الدينية وعلى رأسها ليلة المولد النبوي، بالإضافة إلى توافد الزائرين من بلدان المغرب العربي (الجزائر وليبيا وموريتانيا والمغرب إضافة لتونس)، إلى جانب زائرين من بلدان أخرى.

وسنويا يتجمع الآلاف في محيط جامع عقبة بن نافع لإحياء أبرز المناسبات الدينية وعلى رأسها إحياء احتفالية ذكرى المولد النبوي وليلة السابع والعشرين من رمضان، حيث يتوافد التونسيون من مختلف المحافظات على مدينة القيروان، ويعيشون أجواء احتفالية مبهجة تطورت على امتداد سنين لتشمل الإنشاد الديني وعروضا للأضواء تتفاعل مع أقدم المآذن في البلاد.

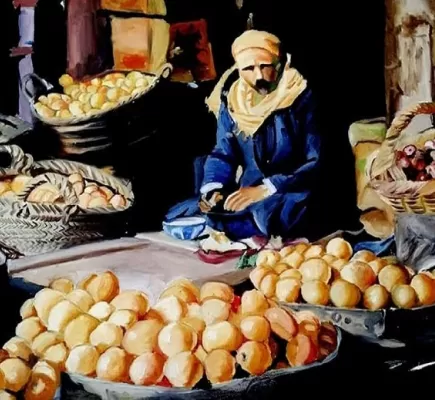

ويمثل الجامع محور ما يمكننا تسميته بالسياحة الدينية في تونس، إذ يجد الآلاف من التجار بمدينة القيروان في هذه الأيام مورد رزق موسمي، حيث تنتشر نقاط بيع لسلع متعددة منها الملابس القديمة والتحف والمصنوعات التقليدية والملابس، وتنشط محلات المرطبات والأكلات التقليدية وتعرف المدينة حركية كبيرة.

وليس جامع عقبة الأثر الإسلامي البارز الوحيد في مدينة القيروان، بل هناك أيضا معلم آخر لا يقل أهمية من حيث جلبه للزوار وخلق حركية سياحية في المدينة التونسية التي اقترن اسمها بفجر الإسلام في منطقة المغرب العربي، إذ نجد أيضا أحواض فسقية الأغالبة وهي إحدى أشهر المؤسسات المائية في العهد الإسلامي وشاهدة على عبقرية مهندسي المياه في ذلك العصر في حل إشكال نقص المياه بتشييد أحواض كبيرة لتجميع الماء، وقد أسسها إبراهيم أحمد بن الأغلب سنة 248 للهجرة الموافق لـ862 ميلادي، وقيل إنه أنفق من أجلها 300 ألف دينار من بيت مال المسلمين لتكون من أعظم المعالم في الحضارة الإسلامية.

وقد قاوم هذا المعلم المائي كل عوامل الاندثار عبر قرون عديدة، ليبقى شاهدا على براعة الأغالبة في فن العمارة، وحنكتهم، وحسن استغلالهم للموارد المائية في منطقة كثيرا ما عرفت بقلة هطول الأمطار. لكنه عرف في السنوات الأخيرة التي عقبت الثورة التونسية ترديا كبيرا، شوهه بالكامل قبل أن يحتج الأهالي على حالته ما دفع إلى التدخل العاجل.

كانت الفسقية قبلة للتونسيين والسياح ومتنفسا ليليا خلال فصل الصيف الحار، وفضاء مفتوحا يحلو فيه السهر للعائلات القيروانية التي لا تسمح ظروفها بارتياد الشواطئ، ولكن شيئا فشيئا اندثر ذلك التقليد الجميل وتحولت الفسقية إلى مجرد ذكرى شاحبة، هجرها أهلها بعد أن فقدت إطلالتها الجذابة، قبل أن تتدخل السلط التونسية لترميمها وتهيئتها من جديد وإعادة الحياة لها، ولكن الجهود مازالت مستمرة للحفاظ على هذا المعلم واستعادة بريقه وجاذبيته للسياح.

ويقترن اسم القيروان بمهد الحضارة الإسلامية في شمال أفريقيا لا في تونس فحسب، ولهذا تزخر بالكثير من المعالم المرتبطة أساسا بحضارة المسلمين، سواء من معمار المنازل أو المساجد أو حتى الأضرحة التي تعتبر بدورها مواقع جذب للزوار، مثل مقام الصحابي أبو زمعة البلوي، أو زاوية سيدي الصحبي، التي أقيمت تخليدا لذكرى هذا الصّحابي وتحولت إلى معلم ديني راسخ في الذاكرة.

كما للقيروان إسهاماتها الكبيرة على المستوى العربي في الأدب والثقافة والعلوم والتشريع والفنون مثل فن النسيج وصناعة السجاد، ولكن اليوم يشتكي أهلها مرارا من التهميش وضعف البعد التنموي وتراجع تثمين تراث المدينة العريق المادي وغير المادي. ورغم محاولات الترميم هنا وهناك، تبقى المدينة بحاجة إلى جهود أوسع لاستعادة مكانتها.

العرب

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9_3.jpeg.webp?itok=z6mKHJ6k)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A_35_1.jpg.webp?itok=oKkzjRnd)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/news-200622-syria.qsd__0.jpg.webp?itok=U7FQqoQQ)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86_0_0.jpg.webp?itok=9wDTP4M1)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/113-222213-new-brotherhood-terror-egypt_700x400_0_0.jpg.webp?itok=RAnr6jDw)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A9_0.jpg.webp?itok=b05Ol8kv)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%B4%D8%B1%D9%82%20%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A8_0_2.jpg.webp?itok=LxbaeJOC)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%862_5_0.jpg.webp?itok=qXRkrlF1)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7_12_2_0_0_1_0.jpg.webp?itok=TMEBXkE4)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%82%D8%AF%20%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AA%20%D8%B9%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%20%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9_0_1_0_0_0_0_0_0_1_0_0_0.jpg.webp?itok=hfeHRDlN)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/tjnyd_0_3.jpg.webp?itok=ULMfdfQi)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%AD%D8%B3%D9%85_2_0_0.jpg.webp?itok=3Js0TkZH)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/AR_20250313_080615_080805_CS.jpg.webp?itok=_rwY1gWU)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86_22_2_0.jpg.webp?itok=mAF6t0TM)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7_82_1_2_0_0_0_0_0_1.jpg.webp?itok=Jt-wWhgA)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/20190802-received-899727473715396-jpeg97f81b-image.jpg.webp?itok=OGEZbmfe)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/IMG_7298_1.jpeg.webp?itok=QdlQoemq)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/dyn_4_4.jpg.webp?itok=1zLBeb_N)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9_4.jpg.webp?itok=Hb-3a2iZ)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8_13_0_1.jpg.webp?itok=D48kUWAp)