أجرى الحوار: سامح فايز

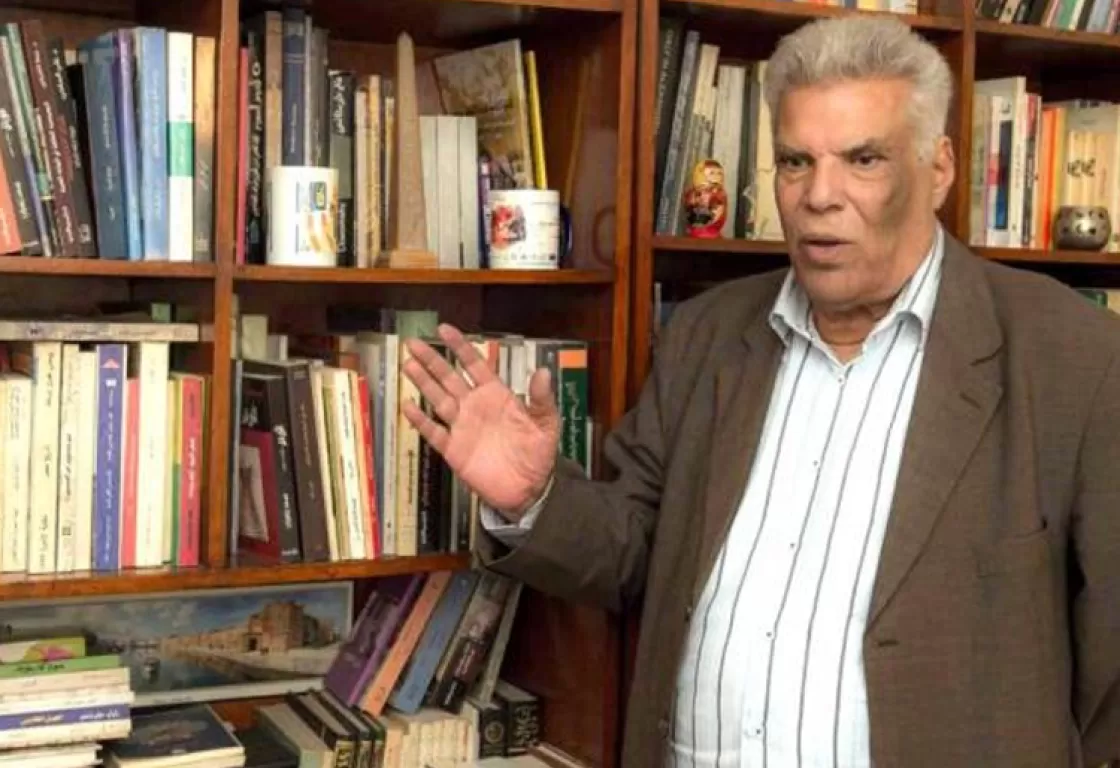

قال الكاتب والروائي المصري، إبراهيم عبدالمجيد، إنّه ليس صاحب مشروع معين، وإنّه يكتب ما يخطر على باله من حكايات، مشيراً في حواره مع "حفريات" إلى أنّ مَن ألهموه أناس سعداء بالخيال لا الحقيقة، "فالحقيقة أنهم فقراء جداً، ومساكين جداً، فهم غرباء حتى وإن لم يمتلكوا المكان إلا روحياً، لكن مادياً لا يملكون شيئاً".

عبدالمجيد: لستُ صاحب مشروع فما أتذكره أكتبه سواء له علاقة أو ليس له علاقة بما قبله

وأضاف عبدالمجيد أنّ معظم ما نفعله مجرد أشياء لإرضاء الآخرين، "فنحن غير موجودين في الأصل، وحتى نشعر بذلك الوجود يجب أن نقوم بأفعال غير طبيعية".

وأوضح صاحب رواية "البلدة الأخرى" أنّ ثيمة الاغتراب أساسية في معظم أعماله أو في أحد شخصياته، على الأقل، وقد تلبستها تلك الحالة، "نحن زائلون والمكان الذي نعيش فيه الآن سوف يعيش عمراً أكثر من أعمارنا".

وهنا نصّ الحوار:

الخروج من عالم الواقع

أغلب أبطالك يعيشون حالة من الاغتراب النفسي.. لماذا تعدّ هذه الفكرة محورية في أعمالك؟

في السبعينيات؛ كنت مع الماركسيين، وكنت مجنداً في أحد الأحزاب الشيوعية، إلى جانب أنّ دراستي للفلسفة حبّبت إليّ الفلسفة الوجودية، وذلك الحبّ لم يأتِ لمجرد أنني قرأت في الفلسفة، ولكن لأنني بالفعل كنت أعيش تلك الحياة، في حيّ كرموز.

اقرأ أيضاً: رواية "الإصبع السادسة".. الهروب إلى التاريخ لفهم الحاضر

ورغم أنّ ذلك الحي هو أصل الإسكندرية، لكنه كان يضمّ غرباء كثيرين، والعديد من الشركات، والتي أغلق أغلبها في عصر الانفتاح، مثل: النسيج، والزيت الصابون، والملح والصودا، وكانت هناك ترعة المحمودية أيضاً، وكانت تسير في تلك الترعة سفن من أسوان والإسكندرية، تحمل بضائع إلى البلاد التي تمرّ بها، وكانت آخر تلك البلاد الإسكندرية، ثم يتم شحن السفن مرة أخرى في عودتها إلى أسوان، كما جاء في فيلمَي: "صراع في النيل"، و"دماء على النيل".

عبدالمجيد: المكان هو البطل في جميع رواياتي ربما في رواية أو روايتين كان الزمان هو الأساس

كنا نلعب بـ "الكرة الشراب" أمام ترعة المحمودية في المساء، وأحياناً نجالس المراكبية، ونستمع إلى حكاياتهم، التي في أغلبها أساطير، جميعها عن عروسة البحر، والثأر، عن ذلك الشخص الذي قتل ثم ظهر مرة أخرى في الصعيد، جميعها حكايات أسطورية.

عندما كبرت بعض الشيء، أدركت أنّها حكايات تهوّن عليهم طريق السفر الطويل، فأدخلوني إلى عالم الغرابة باكراً.

أيضاً، كانت هناك قطارات السكة الحديد، التي تروح وتغدو وجميعها حكايات، وكانت هناك الاحتفالات بالموالد التي يشارك فيها المسلمون والمسيحيون معاً، وكان داخل تلك الاحتفالات جو أسطوري وخرافي.

ذلك الجو دفعني للحياة في عالم غير الواقع الذي أعيشه، وأصبح هو الواقع، ووضعني في منطقة بين السماء والأرض، إلى جانب دراستي للوجودية، وأدركت كيف أنّ هؤلاء الناس، رغم سعادتهم، فإنهم سعداء بالخيال، وليس الحقيقة، فالحقيقة أنّهم فقراء جداً، ومساكين جداً، فهم غرباء حتى وإن امتلكوا المكان، فهم يمتلكون المكان روحياً، لكن مادياً لا يملكون شيئاً.

اقرأ أيضاً: رواية الطباخ: فن طهي أزمات السياسة وتناقضات الاقتصاد

أضع إلى جانب ذلك قراءتي المبكرة للأساطير اليونانية، والتي جاءت نتيجة دخول السينمات، فكنا ونحن أطفال عندما نشاهد تلك الأفلام نخرج للبحث عن الإلياذة والأوديسة لقراءتها، إضافة إلى التطورات السياسية التي حدثت في مصر والتي كانت عكس ما هو منتظر.

ماذا تقصد بالتطورات السياسية التي حدثت وفي أيّ العقود تحديداً؟

جيلنا التحق بالتعليم الأساسي بعد ثورة يوليو 1952، مدارسنا كانت تعيش على النظام الملكي؛ لأنّ المدرسين تعلموا أيضاً في هذا النظام، وكانت مدارسنا تنظّم رحلة كل يوم جمعة للسينما، وكانت هناك جماعة للرحلات، وجماعة للشعر، وأخرى للموسيقى، وجماعة للتمثيل، وكان عدد الطلاب في الفصل لا يتجاوز 20 طالباً، وهناك حصص قراءة حرة كل أسبوع، وتلك كانت بداية محبتي للأدب، فالمدارس كانت جميلة جداً، وكنا سعداء، وفي الوقت نفسه كنّا نسمع عن مشروعات عبدالناصر، الذي يبني مدرسة كل ستة أيام، ثم جاءت النكسة، عام 1967، عكس كل الخيال، فأحبطت، وزادت من الاغتراب، وكانت ليلة كئيبة جداً.

اقرأ أيضاً: هكذا قاربت رواية "طرق الرب" طُرق البيروقراطية المقدسة

في ليلة أخرى عندما كنا في منظمة الشباب في الجمرك، اجتمعنا للاستماع لخطاب تنحي عبدالناصر، وبمجرد أن انتهى طلب منا أمين منظمة حي الجمرك ألّا نغضب من هذا القرار، فسببناه وهرولنا إلى الشارع، فوجدنا الشوارع قد امتلأت جنباتها بالناس، يطالبون بعدم تنحي ناصر.

وكنت أسير بينهم أبكي، وقررت أن أعود إلى عملي في الترسانة البحرية، وقابلني الناس جماعات، وأنا ذاهب وحدي إلى العمل، وهناك لم أجد أحداً، فالجميع كان في المنشية، فجلست وحدي حتى الصباح، والدنيا ظلام، وكان أسود ظلام رأيته في حياتي، كأنّه لم يكن هناك قبله أرض ولا بشر، برزخ من الظلام، وأحسست أنه غُرِّر بنا، وجاء الاغتراب من هنا.

سطوة الاغتراب

الاغتراب حضر بقوة في عملك "البلدة الأخرى" العام 1991، و"هنا القاهرة" المنشور العام 2014، لماذا يستمر معك هذا الشعور طوال تلك الأعوام؟

المسألة أصبحت في روحي، حتى لو لم تجد عالم الرواية بالكامل وقد امتلأ بذلك، فسوف تجد شخصية من الشخصيات وقد تلبستها تلك الحالة، مثل رواية "لا أحد ينام في الإسكندرية"، هناك ذلك الشخص في القطار الذي كان يحمل أمانات الناس ويقوم بتوصيلها بين المحطات، وكان يطلق عليه (أبونيه)، ثم وجدوه يوماً ما جالساً في القطار الذاهب للصحراء، فسألوه: هل هناك من يرسل أمانات إلى الصحراء، فيقول لهم: لا، فيكرّرون السؤال: فهل يرسل أحدهم شيئاً من الصحراء، فقال: لا، فسألوه: إذاً، لماذا تجلس في القطار؟ فقال لهم: وأين أذهب؟!

عبدالمجيد: معظم ما نفعله مجرد أشياء لإرضاء الآخرين فنحن غير موجودين في الأصل

هذا هو الاغتراب، فالعادة أهلكت الروح واستولت على الشخص، أيضاً ذلك الشخص في الرواية نفسها، الجالس في مكتب بريد العلمين، لإرسال واستقبال "التليغرافات"، فعندما وجد أنّه ما من أحد يرسل شيئاً، بدأ في إرسال التليغرافات لنفسه، فالاغتراب هنا، وإن لم يكن موجوداً في الرواية كعمل متكامل، لكنه ظهر في بعض شخصيات العمل، لأنني أدركت أنّ الإنسان زائل، وأنّ ذلك المكتب الذي نجلس عليه الآن سوف يعيش عمراً أكثر من أعمارنا، إلى جانب أن معظم ما نفعله مجرد أشياء لإرضاء الآخرين، فنحن غير موجودين في الأصل، وحتى نشعر بذلك الوجود يجب أن نقوم بأفعال غير طبيعية.

وعندما سافرت إلى السعودية ظهرت حالة الاغتراب تلك بشكل أكبر، فالمكان متّسع جداً، والأفراد قليلون جداً، والجميع يفكر في النقود، لكن الروح غائبة!

المكان في رواية إبراهيم عبدالمجيد له دور حيوي وكأنه أحد أبطال العمل، لماذا؟

المكان هو البطل في جميع رواياتي، ربما في رواية أو في روايتين كان الزمان هو الأساس، مثل "أداجيو"، والسبب في ذلك أنني عندما كنت في الرابعة عشرة من عمري، كنت قد أدركت أنني أهوى الكتابة، وكنت كلما قرأت رواية قلّدتها في عوالمها.

حتى حدث أن حضرت ندوة للأستاذ محمد مندور في الإسكندرية، وكانت عن المذاهب الأدبية، وظلّ يتحدث عن الكلاسيكية، والسريالية، والرومانسية، والمذاهب الفنية والأدبية، والتي لم أكن أعرفها، فقلت لنفسي: "ما الذي أفعله؟!"، مجرد تقليد لروايات موجودة بالفعل!

وحدث أن توقفت عن الكتابة نتيجة لذلك لثلاثة أعوام، وبدأت القراءة في تاريخ الفنون، والنقد الأدبي، وتاريخ الأداب، وتاريخ المذاهب الأدبية، وهي المسألة التي فادتني جداً؛ فوجدت أنّ مسألة المكان موضوع رئيس في النقاش.

اقرأ أيضاً: شعرية الأعماق في رواية "بأي ذنب رحلت؟" للكاتب محمد المعزوز

فمثلاً: في الرواية الواقعية المكان مستقل، فنجد نجيب محفوظ في الثلاثية كمثال يصف المكان بدقة حتى نراه، لكن بعيداً عن مشاعر الناس، أما في الرواية الرومانتيكية؛ المكان بحسب مشاعر الناس، فإذا كانوا مبتهجين فالمكان حلو، وإذا كانوا تعيسين فالمكان تبعاً لذلك سيئ، أما الواقعية الجديدة في أوروبا، في الستينيات، قالت: إنّ المكان مستقل، الإنسان ثانوي فيه، فالرواية كلها تجدها عن الأشياء، وعندما فكرت في تلك المسألة ارتأيت أنّ المكان في منطقة بين بين؛ بمعنى أنّ المكان صانع الشخصية.

كيف جاءتك تلك الفكرة؟

جاءني ذلك التفكير من هؤلاء الذين قابلتهم وذكرتهم في حديثي معك؛ فالذي يغني في الصحراء يدفعه إلى ذلك اتساع المكان، أما إذا كان في مكان ضيّق فلن يغني، ولكن سيحتاج إلى كسر الأبواب والنوافذ التي تقيده، وعامل القطار الذي تدور حكاياته حول الجنيات، دفعه لذلك المكان، فالمكان هنا أصبح صانع الشخصيات.

من يقرأ أعمالك الأدبية يشعر كأنه يشاهد فيلماً سينمائياً، ويتخيل المشهد ويتفاعل معه، كأنّ السينما تنافس الأدب داخلك؟

حدث ذلك بالتربية، ولم تكن إرادة؛ ففي بدايات حياتي كانت السينما هي الأساس، أما القراءة فقد عرفتها وأنا في الصف الرابع الابتدائي، لكن قبل ذلك كانت السينما، مثلاً: عندما كنت في الرابعة من عمري وجدت باب الحضانة التي ألحقتني بها العائلة مفتوحاً، وكانت تسمى قديماً الروضة، فخرجت من المكان ومشيت، فوجدت أمامي سينما، اسمها "سينما النيل"، فدخل الناس فدخلت معهم، وشاهدت أول أفلامي، وأحببت السينما بشدة.

عبدالمجيد: في بدايات حياتي كانت السينما هي الأساس أما القراءة فقد عرفتها وأنا في مرحلة لاحقة

كانت أمي تصحبني إلى الروضة في الصباح الباكر، وتأتي لاصطحابي في الواحدة ظهراً، وعندما تتركني وترحل أخرج متجهاً إلى السينما، حتى حدث في يوم أن حضرت أمي لاصطحابي مبكراً عن موعدها فلم تجدني، فذهبوا إلى قسم شرطة كرموز لتحرير محضر بفقداني، وكان القسم بجوار سينما النيل، وعندموا خرجوا من القسم شاهدوني أمام السينما، وعندما قصصت عليهم الحكاية قال أبي إنّه سوف يجعلني أشاهد السينما مرة كل أسبوع، شريطة ألا أترك الروضة مرة أخرى.

في مراحل عمرية أكبر كنت عندما أشاهد الفيلم أبحث عن اسم الرواية المقتبس عنها؛ ثم أقتنيها لأقرأها، هنا كنت أقرأ الروايات التي أشاهد فيلمها، فأصبحت السينما شيئاً ملتحماً بجسدي، وأدركت أنّ الصورة أهم مسألة في الأدب، وأنك ككاتب بدلاً من الإكثار من الكتابة لوصف صورة معينة فمن الأفضل أن تكتبها في جملة واحدة، فالمهم الصورة، لا الحكي.

إلهامات الإسكندرية

هل ثلاثيتك عن الإسكندرية رغبة في إعادة رسم ملامح إسكندرية الكوزموبوليتان (متعددة الثقافات) بعد مسخها؟

كان هدفاً، لكنه جاء متأخراً؛ فأنا لا أكتب مذكرات يومية كمثال، لكن أعتمد على النسيان، كما كتبت في البلدة الأخرى عن ذلك قائلاً: "ما يضيع منك، ليس لديك رغبة فيه"، فإن نسيت لا أهتم بها، وإذا ألحّت أكتبها في رواية.

اقرأ أيضاً: هل انتهى زمن الرواية؟

إلى جانب ذلك؛ أنا لست صاحب مشروع، فما أتذكره أكتبه، سواء له علاقة أو ليس له علاقة بما قبله؛ الحرب العالمية الثانية عاشها أبي وأمي، وكانت حكاياتهما دائماً عنها، أذكر مرة أنّ أبي أحضر شيئاً حادّاً قطع به شيئاً في إصبعه ليخرجه من تحت الجلد، وعندما سألته قال إنها شظايا حرب، ثم وضعها في كوب كذكرى، ثم قال إنّ جرح إصبعه سوف يلتئم، ثم أخذ يحكي كيف أنّ لغماً انفجر بجواره، وأنّ العرب عالجوه من الإصابة، ثم استمر الحكي عن تفاصيل معركة العلمين التي عاشها، وبدأت أمي هي الأخرى في الحكي، هنا تمّ شحني بالحرب العالمية الثانية، ورغبت في الكتابة عنها.

ومتى بدأت في سرد ثلاثيتك على صفحات كتاب؟

في العام 1990؛ كنت مسافراً للإسكندرية، أنا وأبنائي، وفي طريق العلمين وقفنا، وبدأت في سرد ما قصّه عليّ أبي على أبنائي، وهنا بدأت فكرة الرواية تراودني عن نفسي، ثم حدث بعد أن كتبتها، ومن قراءتي للصحف في تلك الفترة، أن اكتشفت أننا كنا نعيش في عالم آخر غير الذي نعيشه الآن.

عبدالمجيد: العادة أهلكت الروح واستولت على الشخص حتى أصبح يعيش حالة اغتراب مستمرة

كنت تجد خبراً عن مسابقة ملكة جمال البلاد، أو عن اجتماع ملاك اتحادات العمارات لانتخاب رئيس الحي، فهو ليس معيناً كما الآن، لذلك لم تكن لتجد قديماً بناءً مخالفاً، تجد مثلاً تنازل مواطن إسكندري عن قضية رفعها على المحافظ الذي صدمته سيارته، وعندما تتمّ إقالة المسؤول من منصبه يتنازل المواطن عن القضية، لأنّه رفعها على المحافظ لصفته، وليس لشخصه؛ وتجد الخبر الذي يخصّ ذلك المواطن العادي في الصفحة الأولى من جريدة "الأهرام"، وبدأت أسأل نفسي: أين ذلك المجتمع؟ هنا قررت أن أسجله مكتوباً.

وبعد أن أنهيت رواية "لا أحد ينام"، قررت أن أكتب رواية أخرى، عن أول مرحلة تخلصت فيها مصر من ذلك المعنى العالمي الذي كانت تتسم به، فمصر دائماً كانت ملجأ لكلّ الناس من كلّ العالم.

أول مرحلة كانت في الخمسينيات، خصوصاً مع العدوان الثلاثي، وخروج اليهود من مصر بشكل كبير، والفرنسيين والإنجليز، هنا كتبت رواية "طيور العنبر"، ثم حدث التحوّل في السبعينيات صوب الوهابية، فأصبحت لا عالمية ولا مصرية، فكتبت رواية "الإسكندرية في غيمة".

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%85%D8%B5%D8%B1_25_1_2_0_1_2_0.jpg.webp?itok=otxkpinA)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%82%D9%8A%20%D9%8A%D8%AD%D8%B1%D8%B6%20%D8%B6%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9_0.jpg.webp?itok=ZR39Fb2J)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86_168_1.jpg.webp?itok=ob6fEx8E)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%AA%D8%B9%D8%B2_38_0.jpg.webp?itok=-i7ddVB-)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86_3_0.jpg.webp?itok=iwXub7Xq)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%AE%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86_21_3_0_0_2_1.jpg.webp?itok=sjdsCZFV)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_57_3_0_0_0_1_1.jpg.webp?itok=h8cayXFz)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/6692ba7c42360468fb5f62f7_1_1_3_1.jpg.webp?itok=JZyn7Z4V)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%B4%D8%B1%D9%82%20%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A8_0.jpg.webp?itok=MATErgrH)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7_132_0.jpg.webp?itok=JYIosZSp)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%85%D8%B5%D8%B1%20%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7_7_1_1_1.jpg.webp?itok=XnK415rC)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%AE%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%8688_0_3_1_7_8.jpg.webp?itok=hWvwe5m8)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A_32_0.jpg.webp?itok=s9Fag33l)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86_22_2_0.jpg.webp?itok=mAF6t0TM)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7_82_1_2_0_0_0_0_0_1.jpg.webp?itok=Jt-wWhgA)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/20190802-received-899727473715396-jpeg97f81b-image.jpg.webp?itok=OGEZbmfe)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/IMG_7298_1.jpeg.webp?itok=QdlQoemq)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/dyn_4_4.jpg.webp?itok=1zLBeb_N)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9_4.jpg.webp?itok=Hb-3a2iZ)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8_13_0_1.jpg.webp?itok=D48kUWAp)