أجرى الحوار: عاصف الخالدي

قال الباحث والأكاديمي الأردني الدكتور غسان عبدالخالق إنّ العقلانية والتنوير، مرتبطان بقدرة المفكرين على جعل الأفكار تهبط إلى الشارع، وتتحول إلى حقائق يومية يعيشها الناس.

وأكد عميد كلية الآداب بجامعة فيلادلفيا في حواره مع "حفريات" على الفارق بين المشاريع الفكرية، والبرامج السياسية للأحزاب والحركات العربية؛ إسلاميةً وغير إسلامية، كاشفاً عن دورها في وأد محاولات عديدة لإنجاز مشروع عقلاني عربي، مضيفاً أنّه من الصعب على الباحث الجاد أن يشتبك مع الفكر والواقع، دون أن يقوم بتصفيات حساب مع الماضي.

غالباً ما نفشل في تقديم إجاباتٍ صحيحة عن الماضي لأننا لا نطرح الأسئلة الصحيحة

وذهب عبد الخالق، إلى كون العرب بحاجةٍ ماسة، لإعادة بناء العقل والذات والمصطلحات، وتجاوز الهزائم، مشدداً على أنّ نبذ الكراهية وإخراجها من الفكر والعلاقات مع الأنا والآخر، هي مفتاح من مفاتيح التغيير.

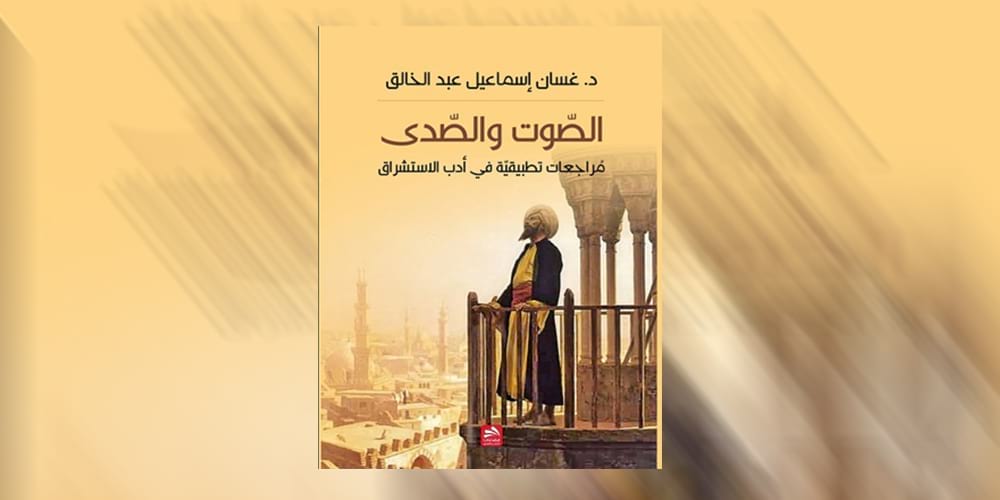

وغسان عبد الخالق هو رئيس جمعية النقاد الأردنيين، ويحمل شهادة الدبلوم في الدراسات الفلسفية العليا، والدكتوراة في الأدب القديم من الجامعة الأردنية. وله مؤلفات فكرية ونقدية عديدة إضافةً إلى مجموعة الأبحاث، مثل: "الصوت والصدى: دراسات تطبيقية في أدب الاستشراق"، "الدولة والمذهب: دراسات في الفكر العربي الإسلامي قديماً وحديثاً"، "الثقافة والحياة العربية: معاينات في ضوء مقولة صدام الحضارات وتحديات العولمة".

وهنا نص الحوار:

تصفية حساب مع الماضي

ثمة مفكرون كطه حسين وجدوا أنّ التجديد يبدأ من الداخل، من خلال قراءة مشاريع عربية، كمشروع شبلي الشميل وفرح أنطوان مثلاً، إلى أي حد يتقاطع مشروعك الفكري مع هذا الرأي؟

أرى أنّ سؤال الحداثة والتجديد، يبدأ من النظر فيما هو موجود ومتجسد، بوصفه تلخيصاً لمنظومة الفكر والواقع في آنٍ واحد، ولذلك، من الصعب على الباحث الجاد أن يشتبك مع الفكر والواقع، دون أن يقوم بتصفيات حساب مع الماضي.

وأقصد هنا بتصفيات الحساب مع الماضي، محاولة الفهم الموضوعية لما انقضى، ولا أقصد اتخاذ موقفٍ سلبي مسبق من الماضي، وأظن أننا غالباً ما نفشل في تقديم إجاباتٍ صحيحة عن الماضي؛ لأننا لا نطرح الأسئلة الصحيحة، كما لم نفرغ حتى الآن من مساءلة الماضي بصراحةٍ وشفافية، وأذكّر هنا أنّ دعاة ما بعد الحداثة، ليس أسهل عندهم أحياناً، من شطب جهود مثقفين وباحثين عرب بارزين في الماضي، انطلاقاً من القول أن جهودهم أصبحت مجرد تراث.

في حال اعتبرنا أنّ التجديد اليوم هو خيار العقلانية، هل يمكن اعتبار مشروعك محاولة ضمن محاولات استعادة هذه العقلانية؟

نعم، ويوجد العديد من الباحثين الذين يصنفونني على أنّني عقلاني نقدي، وأصنّف نفسي كذلك وفق ما صرحت به مراتٍ عديدة من قبل. من المهم أن يندمج النقد مع العقلانية؛ لأن العقلانية وحدها في العالم العربي، ربما تؤدي إلى "العدمية"، وذلك لأن هناك أسباباً تاريخية وأيديولوجية تمنعنا من الذهاب بالعقلانية إلى حدودها القصوى من خلال المناداة بقطيعةٍ تامة مع الماضي، وهذا مستحيل، كما حصل في أوروبا التي أدركت عدم القدرة على القيام بقطيعةٍ تامة مع الماضي. إذن، ليس من العقلانية في شيء، حذف الماضي. أظن أنّ علينا تحمل ضرائب الماضي، من خلال التعامل مع عقلانية تاريخيةٍ نقدية، تمكننا أيضاً من فهم استحقاقات الحاضر والمستقبل.

ما رأيك في أنّ المشاريع التي لم تقاطع الماضي، كمشاريع محمد أركون الفكرية، والجابري، وغيرهم، لم تأت لنا بقارب النجاة المأمول مثلاً في مواجهة مشروع إسلامي استعادي؟

بدايةً، من المهم أن نفرق بين المشروع الفكري والبرنامج السياسي، فمثلاً، حينما نتحدث عن أركون والجابري وغيرهما، فنحن نتحدّث عن مشاريع فكرية، وحينما نتحدّث عن التيارات الإسلامية بمختلف تجلياتها، فإننا نتحدّث عن برنامجٍ سياسي. وتحضرني هنا مقولة المفكر فهمي جدعان "حين تدخل الأيديولوجيا من الباب فإنّ المعرفة تغادر من الشباك".

فيما يتعلق بالمشاريع الفكرية العربية، فمشكلتها القديمة الحديثة، هي أنّها نخبوية وغير متاحةٍ للجماهير. وأرى أن خطابات المفكرين تزيد من نخبوية أفكارهم، مثل مشروع علم الكلام المعتزلي مثلاً، وينطبق هذا على مشروع الجابري وغيره. نحن بحاجةٍ إلى لغة اتصال جديدة، حتى تتحول الفكرة إلى حالةٍ موجودةٍ في الشارع، ويمكن رؤية هذا في فرنسا وألمانيا مثلاً، اللتين حوّلتا الفلسفة إلى نقاشٍ مجتمعي يومي.

من المهم أن يندمج النقد مع العقلانية لأنها وحدها في العالم العربي ربما تؤدي إلى العدمية

أما "المشروع الإسلامي"، فإنني أضعه بين قوسين أو مزدوجين، لأنني أراه برنامجاً أو مجموعة برامج، وليس مشروعاً. وهنا يعنيني أن أشير، إلى أنّ مقتل البرنامج السياسي الإسلامي، يكمن في كونه مهووساً بالسلطة قبل أن يتفاعل مع المجتمع باعتباره مرشحاً مقبولاً، كما في تجربة مصر مثلاً؛ والسقوط السريع للنظام الإسلامي فيها العام 2013 لأسباب موضوعية داخلية وخارجية، حيث لم يتعلم الإسلاميون من نماذج أخرى في دولٍ كماليزيا وتركيا.

والمقصود هنا، أنّ المجتمع يجب أن يكون شريكاً في الدفاع عن القوى المرشّحة للسلطة، من خلال المشاريع الاقتصادية والاجتماعية التي ينبغي لهذه القوى أن تبتكرها، لتمثل دليلاً مادياً وملموساً على أن الناس شركاء في السلطة ويحصلون على التقدير الكافي لأنفسهم وحاجاتهم.

وهنا، سواء كان هناك مشروع قومي أو ماركسي أو إسلامي، فهي مشاريع لم تتحول إلى حالات جماهيرية واضحة. والأهم من هذا أو ذاك، أنّ ما نسمّيه بالمشروع الفكري، لا يحظى بجهود كافية، من أجل تأسيس حواضن واقعية تلزم هذا المشروع، من أجل إشاعة ثقافة التنوير.

التنوير وشروط التسامح

كيف ترى سؤال التنوير، الذي يعد إشكالياً في ظل مقولة فهمي جدعان "يجب استخراج الإسلام الحضاري وعدم ترك الإسلام ليكون جماعةً سياسية"؟

أولاً، يجب الانتباه إلى حقيقة أنّ التنوير ليس مشروعاً قائماً بذاته، بل هو حالةٌ مشروطة، من خلال؛ تقبل الآخر، التسامح، الانفتاح، عدم الإقصاء ونبذ المواقف المسبقة، والرغبة بالمعرفة والتجديد.

هذه القيم، تلخص – ربما - مسألة التنوير، ونحن لا نستطيع القول إنّ هناك فكراً تنويرياً، بقدر ما يمكن الحديث عن مفكرين أو فلاسفة تنويريين، يمكنهم مواجهة الفكر القطعي والإطلاقي وحل الخلافات بالحوار فقط دون اللجوء إلى العنف.

هل تتم إعادة إنتاج العنف؟ خصوصاً أنّ "الربيع العربي" لم يشهد مراجعةً لمصطلحات كالتنوير، بل اكتفى تقريباً بالحكم عليها إن كانت جيدةً أم رديئة.

لا يتورّع كثيرون، ومنهم "تنويريون" أيضاً، عن استخدام العنف كحلّ، وربما أن الفضل يعود (أقول هذا آسفاً) إلى وسائل التواصل الاجتماعي خلال "الربيع العربي"، التي كشفت عن كثير من المتنمرين الذين مارسوا ويمارسون العنف اللفظي، وقد كانوا يدّعون العفاف الفكري كما كانوا يدّعون الدفاع عن حق الاختلاف، لكنهم لا يتورعون عن المناداة بقطع رؤوس خصومهم في أول فرصة.

الأصل برأيي، أن يتم تقديم الفكرة، وإتاحة الفرصة لكل متلقٍ حتى يؤوّلها كما يشاء؛ لأن التأويل هو ما يفتح الآفاق، لكننا نشهد منتجين للأفكار يطالبوننا بتقديم التأويل الذي يريدونه فقط، وهذا غير مثمر إن كان هناك من يسعى إلى التنوير والتغيير.

الاستشراق خطابات عديدة

في كتابك "الصوت والصدى" وهو حول الاستشراق، نوّهت إلى أنّ العرب ربما أعجبوا بدور الضحية في علاقتهم مع الغرب، من خلال كتاب الاستشراق لإدوارد سعيد، وكتابات عبد الرحمن بدوي. هل ينطبق هذا على المشروع الإسلامي الصحوي منذ مطلع القرن العشرين أيضاً؟

أود الإشارة أولاً إلى بعض ما نبّهت عليه في كتابي "الصوت والصدى"، وهو أنّ الاستشراق ليس خطاباً واحداً ثابتاً، بل خطابات عديدة في حقبٍ زمنيةٍ مختلفة، ولو بدأنا بإدوارد سعيد، فسوف نلاحظ أنّه قدّم مجموعة قراءات انتقائية للاستشراق، كما أكّد أنه لا يؤرّخ في كتابه للاستشراق، بل يدخل بعض الخطابات الاستشراقية إلى "مختبر الفيلسوف ميشيل فوكو" ليدرسها في ظل المؤسسات الاستعمارية والسلطوية الغربية.

وأرى أنّ سعيد نجح في بعض فصول كتابه وأخفق في أخرى؛ فتلقفته التيارات الأيديولوجية الماركسية والقومية والإسلامية العربية منذ العام 1978، ثم سارعت لتوظيفه ضمن برنامجها السياسي، وهنا أؤكد ما قاله سعيد نفسه وحذف من طبعات كتابه المترجم للعربية "الثقافة والإمبريالية"؛ لقد استقبل بشكل مميز في عدة دولٍ وأماكن، وأدّى إلى فتح حوارات إيجابية، إلا في الوطن العربي، حيث استخدم كوثيقة إدانة، وليس كوثيقةٍ معرفية.

المشاريع الفكرية العربية مشكلتها القديمة الحديثة هي أنّها نخبوية وغير متاحة للجماهير

أما بخصوص عبد الرحمن بدوي وغيره، فأظنّ آسفاً، أنّهم استثمروا في موضوع الاستشراق لا أكثر، بفضل وجود استعداد مسبق لدى القارئ العربي، يحقق المكاسب المادية ويعزز "الكراهية" ويغذّيها، رغم وجود مستشرقين بارزين مثل "بروكلمان" الذي وثّق وقدّم طروحات عظيمة لم يتم تجاوزها في تاريخ الأدب العربي مثلاً.

وقد حاولت في كتابي عن الاستشراق، الحد من هذه الكراهية وإيجاد جوامع للتفاهم.

مجموعة مقالاتك التي نشرت على هامش أحداث 11 سبتمبر في كتاب بعنوان "ثلاثاء الرماد"، تحمل أيضاً عنواناً جامعاً هو "عام الحقيقة"، ما المقصود بعام الحقيقة؟

ما أقصده هنا أنه توجد أعوامٌ عديدة للحقيقة في تاريخنا العربي. مثلاً؛ دخول أسطول نابليون بونابارت إلى الاسكندرية في العام 1798 كان عاماً من أعوام الحقيقة العربية، وكذلك العام 1967 كان من أعوام الحقيقة.

وما أؤكده هنا، أنّ الهزيمة، سواء بمعناها السياسي أو الثقافي، ليست بالضرورة سلبيةً فقط؛ بل ربما تشكل بدايةً لإعادة النظر في الواقع والفكر، ومحاولةً لبناء الذات.

لكننا شهدنا بعد عام 2001 قدوم "الربيع العربي" في 2010، وانهياراً، إن صح التعبير، في الذات والدولة لم نشهد قبلهما أي مراجعات عميقة، بل استعاداتٍ لمشاريع جماعاتٍ إسلامية مثلاً.

لأكون واضحاً، احتلال مصر من جانب نابليون مثلاً، شكل رضةً عنيفة للوعي العربي والإسلامي أدّت إلى الانتقال من عصر سيوف المماليك إلى عصر النهضة.. وهذا الغزو أدّى إلى ظهور مشروع محمد علي الذي انتبه إلى ضرورة إرسال بعثاتٍ علمية إلى الخارج وتأصيل لغة العلم، أما العام 1967 فتمخّض عن بروز التيار العقلاني النقدي العربي، بعد أن كان الخطاب العربي قبله مجرد خطابٍ مغرورٍ ومغرم بالذات... فتوقفنا عن النظر إلى أنفسنا على أننا لا نقهر.

إذا كانت هذه "الهزائم" أنتجت محاولاتٍ عقلانية وفكرية وواقعية للتقدم، فكيف إذن نشهد هذا الكم الكبير من الخطاب الاستعادي "الإسلاموي" مثلاً منذ 2001، والذي تأجّج في "الربيع العربي"؟

يجب النظر بعين الاعتبار إلى حقيقة أنّ معظم الحركات "الإسلاموية" هي تجسيد للمخيال الغربي بامتياز، وبهذه المناسبة فإنني أحمل برنارد لويس مسؤولية كثيرٍ من المجازر في عالمنا العربي بسبب خطاباته الاستشراقية عن "الحدود الدموية للإسلام"، ما أسهم بظهور حركات كتنظيم داعش مثلاً الذي يمثل النسخة الدموية التي تم تصنيعها في مختبرات بعض مراكز القرار الغربي لتأكيد مقولات لويس. علماً بأن لويس طالما اعتقد أن القومية العربية والإسلام وجهان لعملة واحدة، ولا بد من "تحطيم الإسلام، حتى تتحطم القومية العربية أيضاً" بحسب لويس.

نحن بحاجة إلى لغة اتصال جديدة حتى تتحول الفكرة إلى حالة موجودة في الشارع

وبالطبع، لا بد للحركات التي تتم صناعتها كـ"داعش"، من أدواتٍ عربية تسهم في تجسيدها مادياً وفكرياً، وربما علينا الاعتراف بأنّ الأفكار الإصلاحية الدينية منذ ظهور رسالة "الرد على الدهريين" لمؤسس التيار الإسلامي العربي بشكل عام؛ جمال الدين الأفغاني، قد قوبلت برفضٍ عنيف من قبل الحركات الإسلامية؛ حيث لم تسمح هذه الحركات بأيّ محاولاتٍ إصلاحية أو نقدية عميقة، فالحركات الإسلامية، تعتبر وجودها غير قابلٍ لإصلاحات دينية؛ لأنه يعتمد على الحلول الحاسمة التي تنطلق من مقولات مثل "المجتمع فاسد ويتوجب إصلاحه"، وهذه المقولات مرتبطة بالحقيقة التي تدّعيها وتحتكرها هذه الحركات وتحاول من خلالها فرض أنظمةٍ أيديولوجية شاملة.

"الربيع العربي" مغدور

اقترحت إيجاد معجم لمصطلحات "الربيع العربي"، لكن في ظل ما سبق، أين الخير والشر الكامنان في هذا "الربيع"؟

أرى أن الربيع العربي كان نافذة تاريخية، يمكن المرور منها بسلاسة لو تمتع الجميع بالمصداقية، وهنا لا أدين الأنظمة العربية التي ثارت عليها شعوبها فقط، إنما أقصد القوى التي اندفعت إلى الشارع أيضاً، فهي لم تكن قوى منظّمة، ولم تحمل برامج أو بدائل، بل قصدت فقط الوصول إلى السلطة، كما أن هذه القوى لم تفرز قياداتٍ سياسية بارزة كما يحدث في كل الثورات عبر التاريخ.

التنوير ليس مشروعاً قائماً بذاته بل حالة مشروطة بتقبل الآخر والتسامح والانفتاح

من جهةٍ أخرى، أرى أنّ الأنظمة التي لم يعصف بها "الربيع"، تعاملت مع الواقع ببراغماتية، فتعاطت مع الشعوب بواقعية أكثر، لكنّها لم توظّف "الربيع" لإحداث نقلات نوعية على صعيد التسريع ببلورة مجتمع مدني.

هناك من تحدث عن موضوع المؤامرة في "الربيع العربي" لاحقاً، وعمل على إفراغ الانتفاضات الشعبية من مضامينها، ولعل الثورة السورية تشكّل مثالاً، بدليل تراجعها وفقدان مصداقيتها. وأرى أنّها نموذج للثورة التي أمكن اختراقها بقوة من الخارج، بغض النظر عن مدى اتفاقنا أو اختلافنا على ضرورة إنهاء النظام في سوريا.

هل أسهمت عودة الخطاب الديني وحركاته على مجريات الأحداث في ثورة كالثورة السورية؟

أعتقد أنّ هيمنة الخطاب الديني بمحمولاته التاريخية؛ كالجهاد المقدّس ومنازلة الأعداء، خدمت أكثر من هدف، حينما تمّ توجيه هذا الخطاب ضد المدنيين في سوريا مثلاً، ما أدّى إلى مجازر بحقهم؛ أي إنّ الحركات الإسلاموية دخلت في معارك مع المواطنين، ما قاد إلى نفورٍ من فكرة الدولة الدينية، كما أن هذه الحركات قدمت ذرائع ذهبية لتدخل القوى الخارجية.

وباختصار، أرى أنّ "الربيع العربي" مغدور، بمعنى أنه لم يخلص له أحد، بقدر ما أنتج أبطالاً للإعلام والتليفزيون. وأظن أنّ ليبيا تعد مثالاً على تفجير ثورةٍ تلفزيونية، تذكّرنا بالاقتحام التلفزيوني لمدينة بغداد العام 2003 والإيحاء بسقوطها... ثم سقطت فعلاً!

الاستشراق ليس خطاباً واحداً ثابتاً بل خطابات عديدة في حقبٍ زمنيةٍ مختلفة

وأعتقد أن الأنظمة العربية، كان يمكنها الإفادة من الهبّة الشعبية للطبقة المتوسطة بالتحديد؛ لأنّها حين خرجت إلى الشارع لم تطالب بأكثر من الإصلاح، ما كان يمكن استثماره لبلورة حالة سياسية جديدة، تسحب البساط من تحت أرجل الحرس القديم والإسلاميين في آن واحد، أظن أن بعض الأنظمة أضاعت فرصة امتلاك الحداثة.

من خلال أبحاثك، تبدو كمن يبحث عن سرديةٍ في ظل ضياع سرديات عربية أدبية وفكرية وغيرها، خصوصاً من أجل المستقبل والشباب، أترى أملاً ومستقبلاً في هذا؟

لست وحدي من أبحث، وعموماً فإنني أرى أنّ هذا الجيل مميز وغير منافق، ولديه ما يؤديه، غير أنّه للأسف أيضاً، جيلٌ غير ممكّن اقتصادياً وسياسياً، على الرغم من كل الإعلام الباهر والمنظمات الشبابية العريضة، الجميع يتحدثون عن تعظيم دور الشباب، غير أنّ الشباب لا يزالون محاصرين في الوطن العربي، والمستقبل لا يزال غامضاً.

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/Almawqea2025-07-01-03-50-49-397650.jpg.webp?itok=QMUPc86w)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%840.jpg.webp?itok=QXm-QoHN)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%BA%D9%86%D9%88%D8%B4%D9%8A_24_2_1_0_0_0.jpg.webp?itok=9RUG5bq0)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%B8_1.jpg.webp?itok=OFwnxSCn)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%83%D8%B1%D8%AF_0_1.jpeg.webp?itok=P80LN0oF)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A_94_0.jpg.webp?itok=h9IzVUjE)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%AE%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%8688_0_3_1_7_7.jpg.webp?itok=_Ei2Emc-)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86_44_0.jpg.webp?itok=EfRcINOU)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/macron-sisi_0_0.jpg.webp?itok=lPFzOQpK)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A74_0_0.jpg.webp?itok=CG6kMAYS)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A_85_0.jpg.webp?itok=KEN7a-8y)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86_70_0_2_1.jpg.webp?itok=xPJQaPu3)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3_67_1_0.jpg.webp?itok=nZrAv3_P)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%8A_0.jpg.webp?itok=ObnsQ57X)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/IMG_7298_1.jpeg.webp?itok=QdlQoemq)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/dyn_4_4.jpg.webp?itok=1zLBeb_N)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9_4.jpg.webp?itok=Hb-3a2iZ)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8_13_0_1.jpg.webp?itok=D48kUWAp)