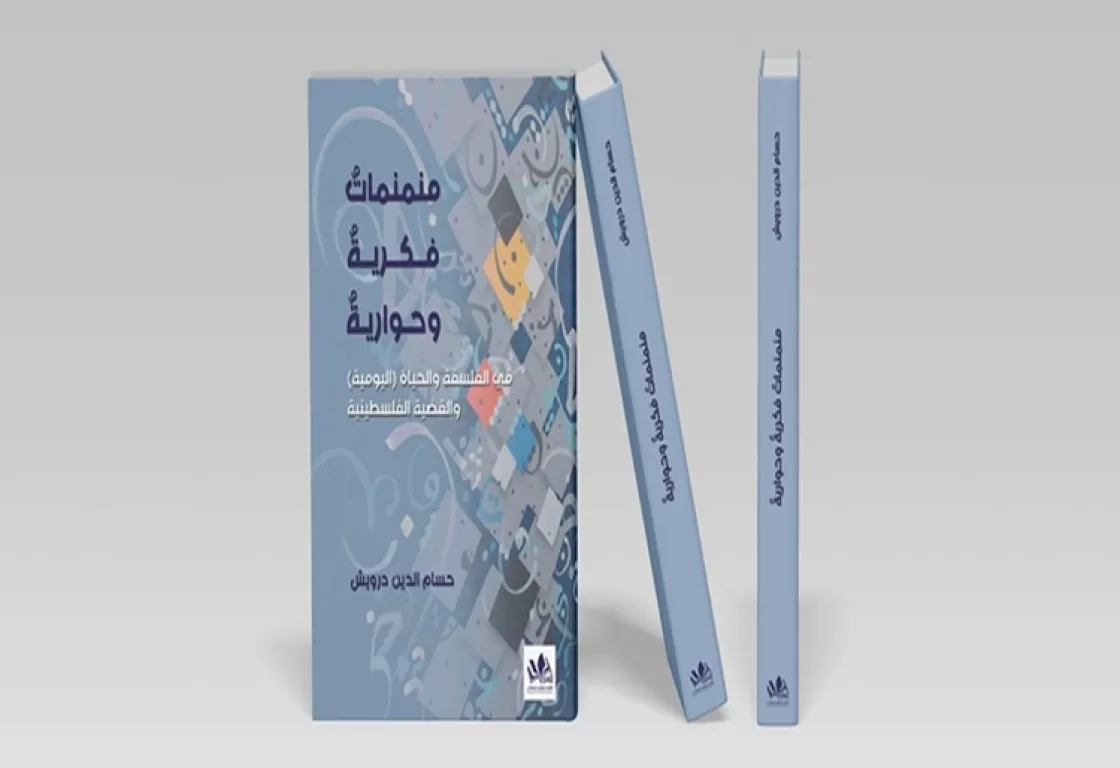

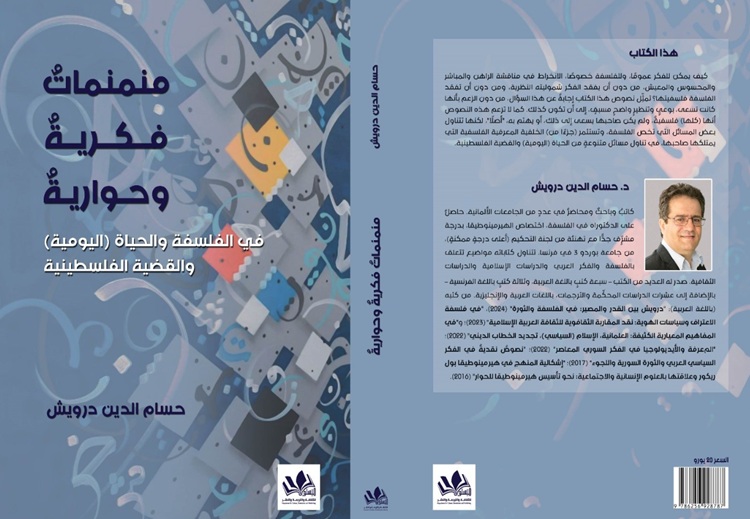

صدر عن مؤسسة ميسلون للثقافة والترجمة والنشر "كتاب منمنمات فكرية وحوارية في الفلسفة والحياة (اليومية) والقضية الفلسطينية"، للباحث حسام الدين درويش، والكتاب من تقديم أحمد يوسف، وقد تضمن فصلين لكل باب، وكان لكل فصل عدد من النقط وفق خيط ناظم يرصد المشترك الخاص بكل واحد منهما، خيط ناظم يستجيب لإلحاحية الراهن الغربي والعربي على حد سواء.

جاء الفصل الأول تحت عنوان: منمنمات فكرية وحوارية في الفلسفة والحياة اليومية، تضمن (5) عناوين فرعية تدرجت من منمنمات فكرية تخص مفاهيم مثل الديمقراطية والعلمانية والتقدم، وهموم مهاجرة، والمعرفة والأخلاق، والفلسفة والموت، ودروس ريمية وياسينية، وقد شكل هذا الفصل مناسبة لعملية تفكيكية للهوية المفهومية المؤسسة لممارساتنا اللّاديمقراطية التي تنتعش على حيز الممارسة الديمقراطية، وقدّم الباحث نموذج الندوة الحوارية التي جرت في تونس بمناسبة معرض الكتاب 2023، حيث أثير مفهوم الديمقراطية في جو تنقصه الأرضية الديمقراطية، ويغلب عليه التوجه المعياري المحتكم لجدال ثنائي/ قطبي يتسم بالسلبية، ما دام لا يفضي إلى أيّ حوار بين الأطراف على اختلاف توجهاتها، وقد يكون التقديم الذي قدّمه الباحث لكتاب "زمن الاحتجاج والسياسة-من فكرة الثورة الى ديمقراطية المخاطر"، لصاحبه محمد العياري، مناسبة لتجربة هذا الطرح على أرض الواقع، لأنّ الانتقال الديمقراطي في تونس يخضع لسيرورة معقدة وطويلة ومفتوحة النهايات، على غرار باقي الدول العربية، وإن كان الأمر لا يخلو من اختلاف، بمعنى ما. لأنّ مفهوم الديمقراطية يطرح بشكل ديمقراطي إشكالية تخص بالأساس مفهومي الليبرالية والعدالة الاجتماعية، ممّا يجعلنا ننفتح على محور الديمقراطية والثقة التي أولاها الكاتب أهمية، كأساس ضروري للحياة السياسية الديمقراطية، لأنّ غياب الثقة يفتح الباب للتوجهات الشعبوية التي غالباً ما تستثمر ضعف الثقة بالنظام السياسي، غير أنّ الغالب على تفسير علاقة الثقة المتبادلة ما بين النخبة السياسية والشعب تميل نحو تغليب كفة ثقة المواطنين بالنظام السياسي وليس العكس، وهو الأمر الذي يبدو جليّاً في السياق العربي الذي يتأرجح وفق توجهين: العلماني الذي لا يثق في قدرة الشعب على تبنّي وممارسة الديمقراطية، والتوجه الإسلامي الذي يمارس وصاية على الشعب بدعوى المصلحة الدينية، فالتوجهان معاً يمارسان استبداداً على الشعب، سواء كان بدعوى التنوير أو الإصلاح والهداية والإرشاد، وهو الاستبداد الذي ينتعش على أرضية ديمقراطية لتمرير سلوكات وتوجيهات لا ديمقراطية.

يثير في المحور الخامس ضمن هذا الفصل التحليل المفهومي الدقيق لكل من الحداثة والتقدم، فالمفهومان مرتبطان بشكل لا يقبل الانفصال، وغالباً ما يتسم المفهومان بمعيارية إيجابية في المقاربة التقليدية، وهي المقاربة التي ما زالت سارية المفعول في السياق العربي الذي يغفل في الغالب المراجعات النقدية التي أثيرت في سياق الفكر الغربي المعاصر خلال العقود الأخيرة، رغم أنّ الانفتاح على هذه الرؤية النقدية الأخيرة يفيد بشكل كبير الابتعاد عن الرؤية المانوية التي تحاول اتخاذ المقاربة التقليدية لمفهومي الحداثة والعلمنة. كما يصير المفهومان، وفق المقاربة التقليدية، مطية لخلق جدال سلبي يشيطن من خلاله كلّ توجه التوجه الآخر المخالف. وقد تكون فائدة هذه الإشارة مهمة رغم تغافل النخبة عنها، إذ ما يزال هذا الصراع ما بين المعرفي والإيديولوجي حاضراً أيضاً في سياق بلاد المهجر، وهو ما يثيره حسام الدين درويش من خلال عنوان فرعي: "هموم مهاجرة"، يرصد من خلاله الصراع الفكري على الإسلام في ألمانيا، لهذا يعمل على رصد أهم التيارات التي تختص بهذا التناول، حيث نجد اتجاهين: القائلين بفاشية الإسلام أو السقوط الحتمي للعالم الإسلامي، وهو اتجاه يتخذ منظوراً معيارياً إيجابياً، واتجاه القائلين بليبرالية الإسلام، وبانفتاحه على القيم الحداثية.

إنّ ما يؤخد على هذين الاتجاهين هو ثقافويتهما، وتطرفهما، وكذا أحادية فهمهما للإسلام، لكنّ اللافت في السياق الألماني هو بروز ظاهرة، اعتبرها الباحث خطيرة، ألا وهي تحويل الإسلام إلى إيديولوجية وهوية، فنصير أمام نهج يسعى للتفرقة بناء على الهوية الدينية، لا للجمع بناء على الانتماء الإنساني.

لكنّ هذا لا ينفي أن يحصل العكس، خصوصاً ببلاد المهجر، وهو ما حدث للمترجمة لاريسا بندر، التي أعلنت عن سخطها لموجات التعتيم التي يتعرّض لها الأدب العربي بألمانيا، إذ معروف عن الكاتبة جهدها المستمر لخلق جسور التواصل ما بين الشرق والغرب، وقد أرجع الباحث حيثيات هذا الإخفاق في إحداث بيئة مناسبة للتواصل الفكري ما بين الشرق والغرب، إلى طبيعة النظام السياسي والتاريخي للمجتمع الألماني بشكل أعم.

وقد يكون موضوع اللاجئين مناسبة لإدراج كتاب يحمل عنوان "نعم يوجد لاجئون سعداء في فرنسا"، للباحث السوري ماهر اختيار والصحافي الفرنسي نيكولا دولكور الصادر في نيسان (أبريل) 2023، عن دار (روشيه) الفرنسية، وقد قدّم حسام الدين درويش قراءة في هذا الكتاب، لأنّه يسلط الضوء على الزاوية الإيجابية المغفلة من قصص اللاجئين بالمهجر.

يؤكد درويش على ضعف العمل الثقافي العربي خارج العالم العربي مقارنة مع العمل التركي والإيراني، ويدرج الباحث مؤسستين تعملان في هذا المجال، وهما "تفاكر" و"مريومة"، وهي مجهودات تبرز الارتباط الدائم باللغة الأم رغم الإقامة خارج الأوطان، وهذه اللغة الأم التي تظل تحمل فساحة بناء الأضداد لتعكس سلوكاتنا أو عاداتنا نوعاً من الحرفية والمجازية والاستعارية، وفي هذا الإطار عمل الكاتب على التمييز بينها بشكل دقيق وسلس.

لم يفوّت الباحث الإشارة إلى وضع المرأة في السياق الغربي والعربي على مر التاريخ، غير أنّ هذا الحضور غالباً ما يتخذ طابعاً سلبياً في المجتمعات العربية، لأنّه ينطلق من منظور المجتمع المحافظ، ممّا يجعلها موضوعاً جنسياً بالدرجة الأولى، وهي قيم تختزل المرأة في أنوثتها، وفي كونها موضوعاً لا ذاتاً، قد يكون هذا المنظور الجنسي للتوجهات المحافظة هو الحافز لرفضهم مثلاً لمفاهيم: مثل الديمقراطية والعلمانية والتقدم بدعوى أنّها قيم تدعو إلى الفاحشة.

وقد تناول في المحور الثالث ضمن الفصل الأول: "منمنمات في فلسفة المعرفة والأخلاق"، واستهل الكاتب هذا المحور بإثارة أهمية الجواب في الفلسفة على غرار أهمية السؤال، إذ العلاقة ما بينهما علاقة جدلية، أحدهما يودّ الآخر، بشكل إيجابي طبعاً، والتساؤل والجواب يرتبط بالكتابة والقراءة، فالكتابة كما هو معروف ناتجة عن عملية تراكمية للقراءة، غير أنّها ليست ضرورية بشكل تلازمي، ولنا في طوماس هوبز خير مثال، إذ كان يفتخر بقلة الكتب التي كان يقرأها، لكنّ غزارة الكتابة تحتاج للغزارة في القراءة، كما دأب حسن حنفي أن يفعل حتى لا يقع في التكرار، ويثير درويش المقاربة اللّامعرفية التي يتم من خلالها تأطير المناظرات المعرفية، وهي مقاربة تغلب التوجه الإيديولوجي على المعرفي، كأننا أمام نزال يفترض بالضرورة وجود منتصر ومنهزم، كأننا أمام طرفي نقيض، أحدهما يمثل الخير والآخر الشر، بما لا يسمح بوجود أرضية تشاركية بينهما، بقدر ما يوجد السلب والنفي.

إنّ بناء المعرفة يتراوح ما بين الرغبة والخشية، إذ الحكمة تقتضي ألّا نكون حكماء، أي أن نبتعد عن تبنّي الحكم الشعبية الشائعة، وعن فهمها بطريقة أحادية اختزالية، وعن استسهال تطبيقها في السياقات المختلفة، من دون إدراك الممكنات المختلفة الموجودة في تلك السياقات، إذ في التنميط والأحكام المسبقة، غالباً ما تحمل الأحكام المسبقة طابعاً سلبياً، لكنّ الفهم المسبق أمر أنطولوجي وجودي في عملية أو سيرورة الفهم والمعرفة، ومع ذلك وجب مراجعته والتفكير فيه، فهل تخضع الأخلاق للمنطق نفسه؟

في الأخلاق يمكن للتفكر أن يعمل على تدمير المعرفة أو تعزيزها، إذ، بمعنى ما، يمكن للتأمل أن يدمر المعرفة الأخلاقية، بإظهار نسبيتها الزمكانية والثقافية، واختلاف المنظورات التي يمكن تناولها من خلالها، وافتقار بعضها، على الأقل، إلى أسس معرفية ومعطيات واقعية تسوغ تبنيها للعمومية والشمولية المظنونتين. لكن يمكن اعتبار أنّ عملية التدمير المؤقت هي بداية لتشكل معرفة أخلاقية أكثر رحابة وانفتاح وقبولاً للآخر، فيكون الحب مثلاً توجهاً إيجابياً، ممّا يشجع على ضرورة مجانية القيم الأخلاقية.

أمّا الفصل الثاني، فقد تناول من خلاله المفكر "منمنمات حوارية في الفلسفة والحياة اليومية"، وخصّه بمجمل الحوارات التي قدّمها حول مساره العلمي والمعرفي الممتد من فرنسا إلى ألمانيا، وكذا مؤلفاته وانشغالاته وأهم أطروحاته فيما يخص مفهوم العلمانية والإسلام، ويمكن القول إنّ الطرح الدرويشي يفتح النقاش بشكل مختلف عمّا يعرفه السياق العربي عن جملة من المفاهيم، ومنها مفهوم الحرية، والتقدم والعلمنة، والديمقراطية، والفلسفة والأدب، والعلمانية والإسلام، نقاش ينزوي لمنظور اللّامفكر فيه بخصوص ممارساتنا الواقعية لمجموعة من المفاهيم، إذ ينبه الكاتب إلى ضرورة عدم الاستسهال في استخدام مجموعة من المفاهيم للتعبير عن معنى ما، بل ينبغي البحث عن حد أدنى من التطابق أو التقارب بين المبنى والمعنى، بين الجانبين الوصفي والمعياري، للحقل الدلالي للكلمة والمعاني، أو المفاهيم المراد التعبير عنها بها. كما أنّ البُعد المعياري أو الإيديولوجي حاضر، بالضرورة، في لغتنا وتواصلنا اللغوي مع الآخرين، لدرجة أو أخرى، لهذا وجب أن نحاول ضبطه، بما يساعد في موضوعية المعرفة، بدلاً من أن يكون عقبة في وجه تلك المعرفة. لكنّ تشخيص درويش يخرج باستنتاج مفاده أنّ التوجه المعياري يهيمن على الفكر النخبوي العربي، عموماً، بما يفضي إلى ضعف في إنتاجه المعرفي، من دون إدراك أو حتى إقرار واضح، بتلك الهيمنة وبذلك الضعف، أو بالصلة الوثيقة بينهما.

وقد جاء الباب الثاني في فصلين اثنين تحت عنوان: "منمنمات فكرية في الفلسفة والقضية الفلسطينية": متناولاً في الفصل الثالث المسألة الإسرائيلية اليهودية الخاصة بالتابو العربي/ الإسلامي في مواجهة التابو الغربي/ الألماني، إذ يرتبط حضور المسألة الإسرائيلية بما فعلته ألمانيا النازية باليهود بين عامي 1933و1945، فبعد نهاية الحرب العالمية الثانية حرصت ألمانيا على إبراز ندمها وتعاطفها مع اليهود، وبذلت جهداً كبيراً لمحاربة "معاداة السامية"، ولإظهار جسامة الجرائم التي ارتُكبت بحق اليهود وضرورة التصدي للأفكار والقيم والتصرفات المؤسسة لهذه الجرائم، عموماً، ولمعاداة اليهود أو السامية خصوصاً. إنّ ألمانيا تحسّ بمسؤولية تاريخية، حتى بعد انتهاء الحرب واعترافها بمسؤوليتها التاريخية، إلا أنّ المسؤولية ما زالت ممتدة إلى اليوم، وهو ما تترجمه عبر استمرار إرسال المساعدات إلى إسرائيل، وقد جعلت المحافظة على كيان دولة إسرائيل والمساهمة في حماية حقها في العيش بأمن وسلام، إحدى الركائز التي تقوم عليها السياسة الخارجية الألمانية تجاه الشرق الأوسط، ممّا خلق عدم استساغة أو قبول معاداة السامية، وقد يكون حضور اليهود في السياق العربي يتخذ توجهاً معاكساً للسياق العربي، منذ إعلان دولة إسرائيل عام 1948، ومن ثم احتلال إسرائيل لأرض فلسطينية وعربية في حرب حزيران (يونيو) 1967، فإسرائيل في الوعي العربي والسوري مثلاً، هي تجسيد للشر في الميدان السياسي والأخلاقي، كما أنّها نموذج لدولة الاحتلال العدوانية-المعتدية والعنصرية. إذن نحن أمام معادلة؛ مفادها أنّ اليهودي/ الإسرائيلي هو الضحية أو وريثها الشرعي، في المنظور الألماني، في حين أنّ السوري/ العربي يرى أنّه ضحية الضحية. إنّ ما يؤكده درويش هو أنّ هذه العلاقة تفرز العديد من المقاربات الممكنة أو الفعلية، للتفاعل مع مشكلة التناقض بين هذين المنظورين والأشكال العديدة من التابوهات وسوء أو عدم الفهم المرتبطة بهذا التناقض، ومن أهم هذه المقاربات: المنظورية أو النسبوية، الدوغمائية الأحادية أو المطلقة، التلفيقية السياسية العمياء أو المتعامية، ورغم أهمية القضية الفلسطينية، إلا أنّها ينبغي ألّا تكون تبريراً أو تمويهاً لاستدامة الاستبداد السياسي والاجتماعي والاستغلال الاقتصادي والتخلف، لأنّ مركزية القضية الفلسطينية تم توظيفها في مسارات لا تخدم الدول العربية، بل تعمل على تهميش القضايا العربية الأساسية الأخرى، ومنها قضايا الديمقراطية، والحريات والعدالة الاجتماعية، لكنّ الأمر لم يخلُ من خلق اتجاه معاكس أكثر بؤساً من الأول، وهو القائل بضرورة القضايا المحلية وإقصاء القضية الفلسطينية، الأمر الذي يجعلنا ننفتح على المقاومة، بما هي حق مشروع، رغم مختلف الانتقادات التي قد توجه لحركة حماس، بدعوى التسليم بالواقع بشكل انبطاحي، ممّا يجعلنا أمام عدة مقاربات تقييم أحقية المقاومة، سواء من منظور ديني أو إيديولوجي أو استسلامي، تحت ذرائع غير مجدية، إنّ وجود هذه المقاومة الفلسطينية لا ينفي ضرورة الاعتراف بأحقية الفلسطينيين بتقرير مصيرهم، سياسياً وديمقراطياً، فهي تظل قضية عادلة، رغم الشعور الذي ينتاب العرب حول تحيز الغرب لإسرائيل، إذ رغم هذا التحيز كان هناك قوى وأطراف سياسية ومجتمعية ومدنية غربية كثيرة في أمريكا ومعظم الدول الأوروبية/ الغربية التي تبنّت موقفاً متوازناً ومنصفاً، عموماً، تجاه الفلسطينيين وقصتهم ومعاناتهم.

أمّا بخصوص الفلسفة وقيم التنوير، فإنّ موقف هابرماس وأمثاله لا تمثل إدانة لتلك القيم، بل هي أساس لإدانة موقف هابرماس ذاته، كما أنّها لا تجسّد الاتجاه العام أو المهيمن في الفلسفة الغربية. إذ يدرك المتابع للنقاشات الفلسفية، في خصوص الصراع الفلسطيني أو العربي الإسرائيلي، أنّ مثل ذلك الموقف المتوازن والمعتدل هو السمة الغالبة لمواقف معظم الفلاسفة من ذلك الصراع. هذا الصراع الذي تمّت قراءته في سياقين وفق منظور متطرف، فهناك التطرف الخاص بخطاب الغربي الداعم لإسرائيل، والتطرف الذي تضمنه "بيان الفلاسفة العرب"، ما دام أنّه ينمّ عن إيديولوجية عمياء يعوزها بالأساس المنطق الفلسفي المحايد. فهو يتبنّى رؤية مانوية تنطلق من تحيز ذاتي أمام هذا الآخر المغاير والمنتهك للقيم الأخلاقية الكونية؛ فنصير أمام بيان يتبنّى خطاباً للقيم الإنسانية بمنهجية تطرفية قبلية، نوعاً ما.

إنّ الدول الغربية رغم تبنّيها للنظام الديمقراطي، إلا أنّها أقلّ تبنياً لقيم الديمقراطية ومبادئها في علاقاتها مع الخارج والدول الأخرى. إذ هيكلة الدولة داخلياً يحكمها النظام الديمقراطي، وهو نظام لا يؤسس بالضرورة العلاقات ما بين الدول التي يحكمها منطق المصالح والتحالف السياسي.

وقد تكون الثنائية المركّبة لكلٍّ من العربي والإسرائيلي تعكس الوضع الفلسطيني، رغم محاولات عزل أحدهما عن الآخر، فإنّ الأمر يقضي بأولوية إعطاء الفلسطينيين حق تقرير مصيرهم بوسائل ديمقراطية وفي أجواء ديمقراطية، هذا الصراع الذي ينتعش على شبكة مفهمومية كثيفة، ممّا يجعله ينخرط في استخدام مفهومي ملتبس، وهو ما جعل الباحث يؤكد أهمية لفت الانتباه لما سمّاها "المفاهيم المتضايفة" في السياق السياسي العربي، خصوصاً فيما يتعلق بمفهومي "الانتصار والهزيمة"، التي تم ويتم استخدامهما، غالباً، بشكل معاكس لما هو عليه الأمر.

نهاية الكتاب تضمنها الفصل الرابع الذي جاء تحت عنوان: "منمنمات حوارية في الفلسفة والقضية الفلسطينية"، فبحكم الإقامة والاحتكاك بالثقافة الألمانية الغربية أثار الباحث "التابو العربي/ الإسلامي في مواجهة التابو الألماني/ الإسرائيلي، لهذا خص في هذا الجزء (4) حوارات تناولت الوضع الفلسطيني، وهو حوار يحاول أن يثير كل الجوانب الممكنة أو الرؤى المخالفة لما نعتقده، انطلاقاً من وجهة النظر التي يتخذها الألمان تجاه الصراع العربي الإسرائيلي، وهو ما لخّصه حوار حسام الدين درويش مع الألمانية كورينيليا زنغ، عن ضرورة الأخذ بالسياق الذي يحكم السابع من تشرين الأول (أكتوبر) في تناول القضية الفلسطينية، وأنّ التوجه أو التطرف الديني أو دينية الدولة لا تقتصر على حماس، بل حتى إسرائيل تنهل من هذه المرجعية وتترجمها قدر المستطاع إلى واقع، لكنّ هذا المعطى الأخير غالباً ما يتم تجاهله أو عدم طرحه في النقاش أو الرؤية الألمانية للصراع العربي/ الإسرائيلي، لأنّ البعض ينطلق من منظور قطبي ثنائي، ويتصرف على أساسه: غرب/علماني، مسيحي/يهودي، مقابل شرق مسلم أو إسلامي، فالغرب يرى إسرائيل امتداداً حضارياً له، في قلب ذلك الشرق الهمجي المتخلف.

يمكن القول: إنّ ميزة الكتاب هي أنّها تخضع كل حيثيات الحياة اليومية لموضع استشكال وتناول فلسفي وفق رؤية نقدية تحاول الانزواء بخانة المجال المعرفي والابتعاد، قدر الإمكان، عن المقاربة المعيارية والإيديولوجية، وهو تناول يحتكم بالدرجة الأولى لرؤية نقدية وتحليلية تقف، بمعنى ما، على الهامش، وتحاول أن تتأمل الأرضية الحياتية بعيون تأملية محايدة وبلغة سهلة تبتعد، قدر الإمكان، عن التعقيد المتعارف عليه في مجال الفلسفة. هي إذن عملية تتبنّى مقاربة تحليلية ونقدية لجلّ المفاهيم التي نعتبر أنّها مفاهيم مُسلمّ بمعناها ومبناها في السياق العربي، ممّا يجعل من الكتاب فرصة للاحتكاك بالواقع العربي والفلسطيني من زوايا نقدية مختلفة نسبياً، لأنّ الباحث يتموقع خارج السياق العربي وداخله؛ ممّا منحه قدرة على التناول بخلفية فكريّة مميزة.

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/5b085b0a15fe9_0.jpeg.webp?itok=f27vg5Eu)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86%20_0_0.jpg.webp?itok=QSyTIDUA)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8%201_0_0.png.webp?itok=53WzJ7XI)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A9_0.jpg.webp?itok=9JSl_gMx)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%862_28_0.jpg.webp?itok=HT2ZxCOH)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A_0_0.jpg.webp?itok=rEyWt6ea)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_39_0.jpg.webp?itok=_oSIrZI1)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%20%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%209999_0.jpg.webp?itok=yZ5Mfdm2)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%B4%D9%8A%D8%AE%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%A8_2_0_0_0_0.jpg.webp?itok=6WBSlKFQ)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA_8_0_0.jpg.webp?itok=E0FbgK-n)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/20190802-received-899727473715396-jpeg97f81b-image.jpg.webp?itok=OGEZbmfe)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7_82_1_2_0_0_0_0_0_1.jpg.webp?itok=Jt-wWhgA)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A8%D9%86%D9%83%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86_9_0.jpg.webp?itok=7FOOGTKJ)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3_67_1_0.jpg.webp?itok=nZrAv3_P)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%8A_0.jpg.webp?itok=ObnsQ57X)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/IMG_7298_1.jpeg.webp?itok=QdlQoemq)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/dyn_4_4.jpg.webp?itok=1zLBeb_N)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9_4.jpg.webp?itok=Hb-3a2iZ)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8_13_0_1.jpg.webp?itok=D48kUWAp)