إلى الجنوب من إقليم شمال أفريقيا، الذي يغلب عليه طابع الحضارة العربية الإسلامية وفق مكوّناتها المختلفة المنتمية لحضارات وثقافات حوض البحر الأبيض المتوسط، يأتي إقليم شاسع، مترامي الأطراف، يُعرف باسم "غرب أفريقيا"، تختلف فيه وتتمايز المكونات والبُنى الحضارية، إلّا أنّه يبقى أهمّ ما يميزه هو التمازج الفريد الذي ضمّه ما بين الإسلام كحضارة وثقافة وديانة، وما بين العنصر الأفريقي الأسود، وما يحمله من ثقافات وعادات ومعتقدات موروثة، فكان للإسلام في غرب القارة الأفريقية تجربة فريدة ومتمايزة عمّا تطوّر في سائر الأقاليم والمناطق.

الدخول والانتشار... التجّار يحملون الرسالة

مع انتشار الإسلام عبر الساحل الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط، وعلى امتداد مناطق شمال أفريقيا، ومنذ القرن الـ7 الميلادي، ابتدأت التأثيرات بالامتداد جنوباً عبر الساحل الأطلسي والصحراء الكبرى، ليبدأ تدريجياً انتشار الإسلام في غرب قارّة أفريقيا، وهو ما جاء بشكل أساسي عبر التجار المسلمين الذين كانوا يصلون من شمال أفريقيا، وينتقلون إلى تلك الأنحاء، ومن ثمّ يستقرون هناك لفترات حتى يقضوا حاجتهم، وخلال ذلك كانوا يُعرّفون السّكان بالدين الجديد.

اقرأ أيضاً: الإسلام في روسيا وآسيا الوسطى... من القمع السوفييتي إلى النشاط الجهادي

وتبرز "مملكة غانا" كإحدى أولى الممالك الإسلامية التي ازدهرت في تلك الأنحاء، وقد دخل الإسلام مملكة غانا منذ أواخر القرن الأوّل الهجري، وذلك بالتحديد في مدينة "كومبي"، وهي السوق الكبرى، والمدينة التجارية الأولى في المملكة آنذاك. ففي تلك المدينة سمح الملك الغاني للتجار المسلمين بالاستقرار في أحد أحيائها ليتحوّل إلى حيّ إسلامي داخل المدينة، فبنوا فيه المساجد. وعلى غرار هذا الحي، ظهرت تدريجياً عدة تجمّعات للمسلمين على امتداد مملكة غانا، أقام فيها فقهاء وأئمة وطلبة علم، إلّا أنّه، وبالرغم من ذلك، لم يتحوّل الحكام وغالبية أهل المملكة إلى الإسلام في حينه بعد.

وفي القرن الـ11 الميلادي، ومع وصول وامتداد دولة المرابطين، المنطلقة من المغرب الأقصى (موريتانيا والمغرب اليوم) إلى أراضي مملكة غانا، ومن ثمّ قيامها بضمّها على يد أمير المرابطين أبو بكر بن عمر اللمتوني، وابنه الأمير أبو يحيى، أسلم ملك غانا في حينها، تنكامين، وذلك تحديداً عندما استولى المرابطون على العاصمة كومبي في العام 1076. وخلال فترة حكم المرابطين انتشر الإسلام بشكل واضح في غانا. وما أن انهارت المملكة، بحلول القرن الـ13 الميلادي -بعد تعرّضها لهجوم قبائل السوسو الوثنيّة- حتى كانت أراضيها السابقة مناطق إسلامية خالصة.

الذروة... ازدهار علمي وحضاري واقتصادي

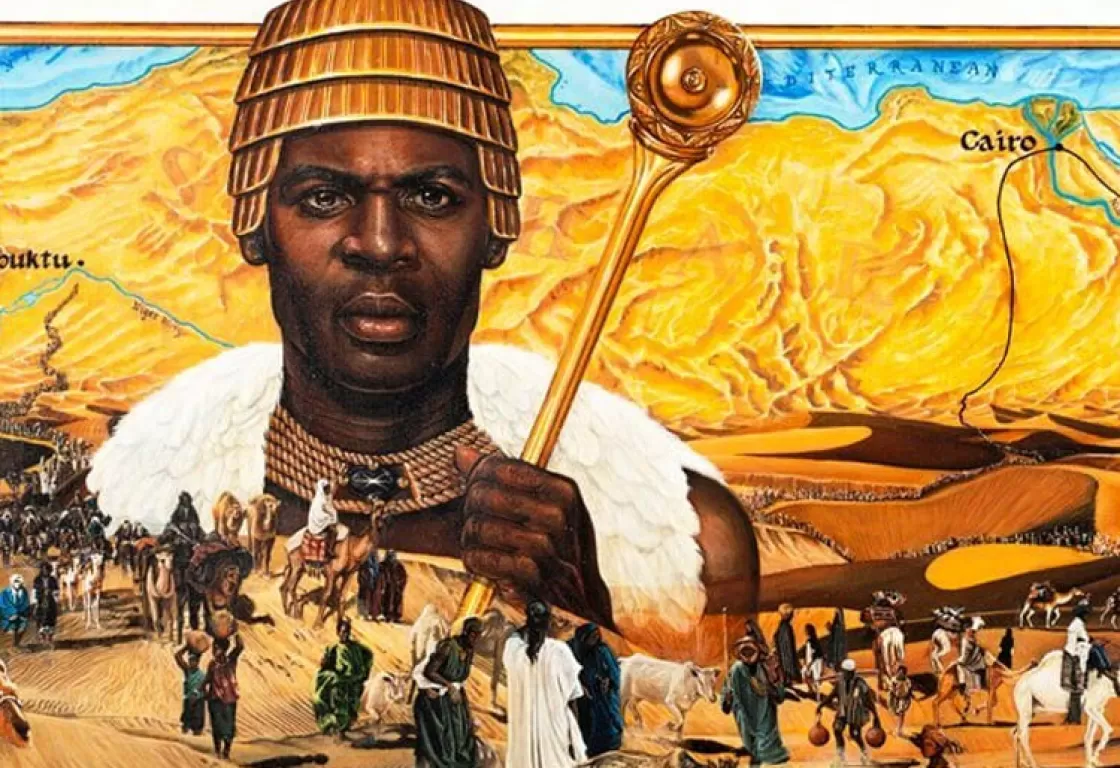

تتالى قيام الممالك والسلطنات الإسلامية في مناطق غرب أفريقيا، وبالتحديد بعد القرن الـ11 الميلادي، وتفاوتت في اتساع رقعتها ومنجزاتها ومدى ازدهارها. وتبقى "مملكة مالي" هي الأبرز من بينها جميعاً، وهي التي بالإمكان اعتبارها بمثابة "ذروة" الممالك والحضارة الإسلامية في غرب أفريقيا، وذلك لما حققته من حضور على مختلف المستويات: الاقتصادية، والعلمية، والسياسية.

في عهد مانسا موسى بات اسم تمبكتو لا يقلّ شأناً عن أسماء حواضر إسلامية أخرى مثل القاهرة والقيروان وفاس

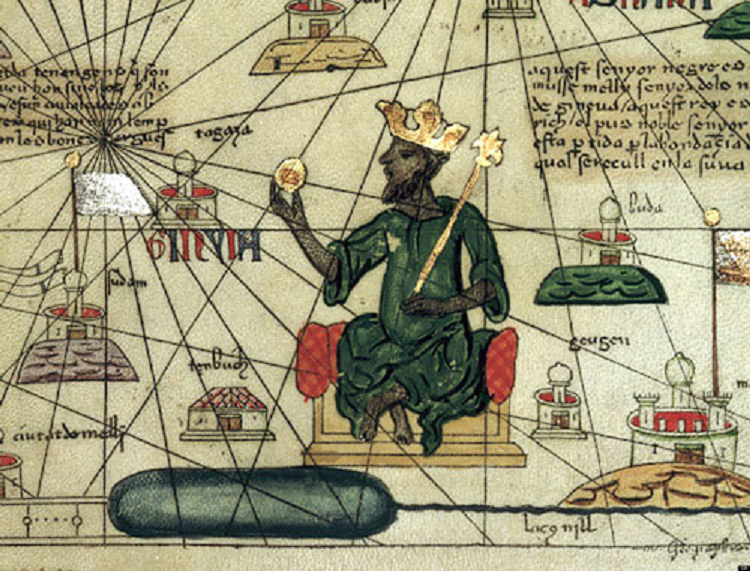

يذكر المؤرخ "ابن خلدون" أنّ شعوب مالي دخلت في الإسلام بحلول القرن الـ14 الميلادي، وذلك تحديداً مع ازدهار مملكة مالي، التي تأسست بحدود عام 1235، وكانت سبباً في انتشار الإسلام بغرب القارة الأفريقية وعلى نطاق واسع، وخاصة في عهد الملك منسا موسى، أشهر حكامها وأغناهم، وهو أشهر ملك أفريقي أدّى فريضة الحج، حين انطلق من عاصمة مملكته، تمبكتو، وبصحبته الآلاف من أهل مملكته.

تأسّست مملكة مالي على أنقاض مملكة غانا، وذلك بعدما تمكّن الزعيم المالي، سوندياتا كيتا، من الإطاحة بحكم قبائل "السوسو"، وتأسيس مملكة مالي. وقد امتدّ حكم مملكة مالي لأكثر من (3) قرون ونصف. في البداية كانت مملكة مالي دولة صغيرة، وخلال فترة وجيزة استطاع سوندياتا أن يوسعها ويبرز اسمها على الخريطة، وذلك بعد أن ضمّ أراضي مملكة غانا السابقة كافة، وتمكّن من إخضاع مناطق شاسعة دانت له بالولاء، خلال عهده الذي استمر حتى وفاته عام 1255. ومن ثمّ بلغت مملكة مالي أوج مجدها واتساعها في عهد مانسا موسى، الذي حكم بين عامي 1312-1337، إذ امتدت المملكة في عهده من بلاد التكرور غرباً عند ساحل المحيط الأطلسي، إلى شرقي النيجر شرقاً، ومن تغازة (في شمال مالي اليوم) شمالاً إلى فوتاجالون على حدود نيجيريا جنوباً.

وصلت مملكة مالي خلال عهد موسى إلى ذروة قوتها وغناها، وذلك تحديداً بسبب العائدات التي جنتها البلاد من الضرائب المفروضة على التجارة الذاهبة والقادمة عبر مالي، إذ إنّ مالي وبحكم موقعها كانت تتوسط خطوط التجارة الممتدة ما بين سواحل الأطلسي جنوباً وسواحل المتوسط شمالاً، والتي كانت تمرّ عبرها المعادن والمواد الثمينة، من الذهب والنحاس والعاج والملح.

كانت الطرق الصوفية في غرب أفريقيا عنواناً حاضراً وأساسياً في المواجهة مع قوى الاستعمار أواخر القرن الـ19

واكتسب مانسا موسى شهرة واسعة بسبب رحلة الحج الشهيرة التي قام بها وعُرفت بـ "حجة الذهب"، إذ يذكر ابن خلدون في تاريخه أنّ مانسا موسى اصطحب معه من بلاده للإنفاق على الرحلة (100) جمل لحمل الذهب. وبعد الحج، عاد مانسا موسى إلى العاصمة تمبكتو، ومعه علماء من الحجاز والشام والعراق ومصر، وأسّس في تمبكتو مؤسسات علميّة قاموا بالتدريس فيها. وتُعدّ مكتبة تمبكتو من أهمّ الصروح التي أقامها موسى، وبحيث بات اسم تمبكتو لا يقلّ شأناً في زمانه عن أسماء حواضر إسلامية أخرى، مثل القاهرة والقيروان وفاس.

في مواجهة الاستعمار القادم عبر الأطلسي

المرحلة الثالثة من قصة الإسلام في غرب أفريقيا تنقلنا إلى القرن الـ19، وذلك عندما اشتدت المواجهة مع حملات الاستعمار القادمة إلى القارة من أوروبا عبر المحيط الأطلسي، وفي هذه المرحلة برز اسم "خلافة سوكوتو"، التي أقامتها قبيلة "الفولاني" المسلمة، في شمال نيجيريا، وامتدّ حكمها ما بين عامي 1804 و1903، وضمّت تحتها أكثر من (30) إمارة.

اقرأ أيضاً: الإسلام في الولايات المتحدة: من صعود الحركات الأفروأمريكية إلى مواجهة الإسلاموفوبيا

تأسست خلافة سوكوتو على يد الشيخ الفولاني (من قبائل الفولاني)، عثمان دان فوديو، وكان الشيخ عثمان مجدّداً مالكيّ المذهب، أشعري العقيدة، متصوفاً على الطريقة القادرية. وتمكّن الشيخ عثمان من توحيد إمارات الهوسا في شمال نيجيريا تحت سلطة واحدة ممثلة في خلافة سوكوتو.

وبينما كانت أحوال خلافة سوكوتو تشهد تراجعاً في أواخر القرن الـ19، كان الاستعمار البريطاني يثبّت أقدامه في حوض نهر النيجر عام 1885، في المنطقة الواقعة اليوم ما بين نيجيريا والكاميرون، ومن ثمّ أخذ البريطانيون بالتقدم شمالاً إلى مناطق خلافة سوكوتو، فتصدى لهم المجاهدون، واندلعت الحرب بين القوّتين بدايةً من عام 1893، إلّا أنّه ومع استمرار تدهور أحوال خلافة سوكوتو تمكّن المستعمر البريطاني من إكمال الاستيلاء على أراضيها في عام 1902.

وباتجاه الغرب، وبالتزامن مع التقدّم البريطاني عبر حوض النيجر، كانت فرنسا تقيم مستعمراتها في ساحل العاج وغينيا الاستوائية، وجنوباً في ببنين. وما لبث أن توسّع الاحتلال الفرنسي في حوض نهر السنغال باتجاه الشرق، ولكنّه واجه مقاومة شديدة، واندلعت المواجهة بين القوات الفرنسية وقوات مملكة التوكولور المسلمة بقيادة شيخو، وهو ابن الشيخ عمر بن سعيد الفوتي (عاش في الفترة: 1796-1864، وهو شيخ الطريقة التيجانية في غرب القارة الأفريقية في زمانه). واشتدت المواجهة إلى أنّ انهارت مملكة شيخو، ووصل الفرنسيون إلى مالي في عام 1883. وبذلك يظهر كيف كانت الطرق الصوفية في غرب أفريقيا عنواناً حاضراً وأساسياً في المواجهة مع قوى الاستعمار أواخر القرن الـ19.

نشاط الجماعات المتطرّفة... خلفيات وأبعاد متداخلة

تحوّلت منطقة غرب أفريقيا خلال العقد الأخير إلى بؤرة عالمية لنشاط الجماعات الجهادية، ولعلّه من الدقة الإشارة إلى وجود تفاوت في نشاط هذه الجماعات بحسب البلدان، وهو ما يعود إلى عوامل محليّة عدة في كلٍّ منها، ممّا يُفصح عن الطبيعة المركبة القائمة خلف هذه الجماعات ونشاطها، فبينما يبرز في نيجيريا اسم تنظيم "بوكو حرام"، المرتبط تحديداً بقبيلة الهوسا وبصراع أهلي نيجيري ما بين المسلمين في الشمال والمسيحيين في الجنوب، على خلاف ذلك نجد أنّ العلاقة بين الطرق الصوفية التقليدية والسلطة السياسية السنغالية القائمة منذ عهد الاستعمار، قد أدت دوراً رئيساً في الاستقرار الاجتماعي في السنغال، ممّا أدى لإضعاف نشاط التنظيمات المتطرفة هناك.

اقرأ أيضاً: الطرق الصوفية في تركيا.. عبادة أم سياسة؟

وبالحديث عن هذه التحوّلات وخلفياتها، ونشاط الحركات الجهادية في غرب أفريقيا خلال العقدين الأخيرين، وتحديداً فيما يُعرف بمنطقة "الساحل الأفريقي" (الممتدة عبر النيجر، ومالي، وموريتانيا، وبوركينا فاسو)، يتحدث محمد حُرمه، الصحفي الموريتاني المختص في شؤون غرب أفريقيا، لـ "حفريات"، وبداية من الحديث عن جذور هذا النشاط: "في تسعينيات القرن الماضي عاشت الجزائر ما عُرف بالعشرية السوداء، التي برزت فيها "الجماعة السلفية للدعوة والقتال"، التي كبّدت الجيش الجزائري خسائر كبيرة، قبل أن ينجح في أن يكبدها خسائر فادحة، وأرغمها عام 2005 على النزول من جبال الأوراس، متوجهة نحو الصحراء الكبرى، ومن هناك بدأت الاتصالات بين الجماعة الجزائرية وتنظيم القاعدة الأم. كان واضحاً آنذاك أنّ التنظيم الجزائري قرّر أن يتوسع، ويدخل ضمن استراتيجية تنظيم القاعدة، وبدأ باستهداف الرعايا الغربيين في جنوب الجزائر وفي شمال مالي والنيجر، قبل أن يشنّ هجوماً عنيفاً ضد الجيش الموريتاني في حامية "لمغيطي"، وقد خلّف عشرات القتلى في صفوف الجنود الموريتانيين (2005)، وشنّ هجمات أخرى عديدة في الفترة من 2005 حتى 2007".

يتابع حُرمه: "في الوقت نفسه كانت الجماعة تخوض حرباً دعائية واسعة، خاصة ضد موريتانيا التي تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل منذ 1999، ونجحت في استقطاب الكثير من الشباب الموريتاني الغاضب، وفي عام 2007 بايعت "الجماعة السلفية للدعوة والقتال" أسامة بن لادن، وأصبحت أحد فروع القاعدة، وأصبح اسمها "تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي". تشكّل التنظيم من عدة إمارات، موزعة على مناطق متفرقة من الجزائر، ولكنّ قوة التنظيم تركزت في "إمارة الصحراء"، التي تشمل، بالإضافة إلى جنوب الجزائر، مناطق واسعة من الصحراء الكبرى، واستمدّت هذه الإمارة قوتها من تنوع المنخرطين في وحداتها القتالية، فكانت القيادة العسكرية لدى الجزائريين، والإفتاء والوعظ والشورى عند الموريتانيين، بينما يتولى الطوارق أمور اللوجستيك".

اقرأ أيضاً: الزحف البطيء.. كيف بدأ المشروع الصهيوني الاستيطاني في العهد العثماني؟

وعن مصادر التمويل وكيفية الاستفادة من اضطرابات "الربيع العربي"، يضيف: "اعتمد التنظيم خلال الأعوام اللاحقة على خطف الرهائن الغربيين لتمويل أنشطته، من الفدى التي تدفعها الدول الغربية، كما هيمن على طرق شبكات تهريب المخدرات والسجائر والبشر والسلاح، وأصبح يأخذ عمولات مقابل المرور من مناطق نفوذه. ولكنّ المنعرج بدأ مع اندلاع الحرب الأهلية في ليبيا، وخروج ملايين قطع السلاح من الأراضي الليبية نحو منطقة الساحل الأفريقي، وخاصة دولة مالي حين وصل إليها مئات المقاتلين الطوارق الذين كانوا يقاتلون إلى جانب الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وبحوزتهم الكثير من السلاح، وأسّسوا عام 2011 "الحركة الوطنية لتحرير أزواد" التي أعلنت نيتها تحرير شمال مالي، وتأسيس دولة علمانية فيه. وبالفعل بدأ الطوارق تمرّدهم في شهر كانون الثاني (يناير) 2012، ونجحوا في السيطرة على عدد من مدن الشمال، ملحقين هزائم بالجيش المالي المفكك وغير المدرَّب، الذي يعاني من نقص في التجهيز والتأطير، من جهتهم كان مقاتلو القاعدة يراقبون القتال، بل إنّهم كانوا يدعمون الطوارق، وحين أعلنت الحركة الوطنية لتحرير أزواد في شهر نيسان (أبريل) 2012 دولة أزواد المستقلة، ووصفتها بأنّها "دولة علمانية"، اندلع القتال مع القاعدة التي تسعى لإقامة إمارة إسلامية في المنطقة، ولم تحتج القاعدة لكثير من الوقت حتى تنتصر".

اقرأ أيضاً: السريان: مساهمات بارزة في الثقافة العربية ومذابح على يد العثمانيين

يتابع حُرمه تحليل ما تلا تلك المرحلة، خاصّة فيما يتعلق بالتدخل العسكري الفرنسي، ويوضح: "أعتقد أنّ القاعدة حين سيطرت على شمال مالي لم تكن تفكر في البقاء هناك، لأنّ المجموعة الدولية لن تسمح لها بذلك، وبالتالي عملت على بناء مشروعها الاستراتيجي الحقيقي، وهو التغلغل في المجتمع الأفريقي، والتوسع سرّاً نحو الجنوب؛ لأنّ هدفها البعيد هو الوصول إلى "خليج غينيا"، وقد أصبح هذا الهدف قريباً من أن يتحقق بعد مرور (10) أعوام. لقد اتضح ذلك حين كان قادة القاعدة يستثمرون الكثير من الوقت والجهد في التواصل مع قبائل "الفولاني" المنتشرة في شمال ووسط مالي، وهي قبائل منتشرة في أغلب الدول الأفريقية، وتعاني من مظالم تاريخية، يسهلُ استغلالها في دعاية القاعدة، فهي التي نشرت الإسلام وأقامت إمارات تطبق الشريعة خلال القرنين الـ17 والـ18، ولكن كلّ ذلك انهار على يد المستعمر الغربي، ولم تجد هذه القبائل ذاتها في الدولة الوطنية الحديثة، وبالتالي ظلت على الهامش، لقد كانت بالفعل تجسّد ما تبحث عنه القاعدة لتنفيذ مشروعها. وحين تدخل الفرنسيون عام 2013 عسكرياً في مالي، ووسّعوا من عملياتهم العسكرية في جميع دول الساحل، وبدأت حرب عصابات، وما تزال مستمرة حتى اليوم، اتضح أنّ مشروع القاعدة لم يتوقف، بل إنّه أصبح يسير بأسرع ممّا خطط له، مستفيداً من التعقيدات الاجتماعية والإثنية في منطقة لم تعرف الاستقرار منذ عدة قرون. وفي عام 2015 تأسّست "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين"، وهي عبارة عن تحالف مختلف الكتائب المنضوية تحت إمارة القاعدة، وهي: إمارة الصحراء (القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي)، أنصار الدين (الطوارق)، جبهة تحرير ماسينا (الفولاني)، المرابطون (موريتانيون وجزائريون)".

تعاني قبيلة الفولاني من مظالم تاريخية، يسهل استغلالها في دعاية القاعدة، فهي لم تجد ذاتها في الدولة الوطنية الحديثة

ويخلُص إلى أنّه: "اليوم يمكننا القول إنّ مشروع القاعدة في منطقة الساحل لم يعد ذلك المشروع الذي يقوده الجزائريون والموريتانيون، وإنّما أصبح مشروعاً محليّاً متوطناً، يقوده أبناء المنطقة من قبائل "الفولاني" و"الطوارق"، وبالتالي نسمع بين الفينة والأخرى بعض المطالب في مالي وبوركينا فاسو والنيجر تعتبر أنّ الحل الوحيد هو "الحوار" مع هؤلاء القادة، رغم الرفض الصارم من طرف فرنسا والمجموعة الدولية لذلك. المؤكد هو أنّ هؤلاء القادة المحليين نجحوا في إقناع الكثير من الشباب للالتحاق بهم، في ظلّ فشل الدول في أن تُقدّم بديلاً مقنعاً لهؤلاء الشباب الذين يعانون الجهل والفقر والمرض، ولكن أخطر من كل ذلك أنّهم فاقدون للأمل ومحبطون، ويعتقدون أنّ الدولة هي السبب في كلّ ذلك، إنّها عدوهم الأول. إنّ الفشل في تحقيق التنمية وانتشار الفساد عوامل، من ضمن أخرى، تساهم بشكل كبير في استمرار توسع القاعدة في المنطقة، كما ساعدت في فتح الباب أمام دخول داعش على الخط أيضاً، لتصبح منطقة الساحل أكبر سوق للأسلحة، تستهدفه الكثير من العصابات وشبكات التهريب. هذا بالإضافة إلى تداعيات جائحة كورونا وموجة الجفاف الناتجة عن الاحتباس الحراري، التي ترغم مئات آلاف الأشخاص على مغادرة أماكن سكنهم، ليلتحقوا بالملايين الذين فرّوا من قراهم بسبب الحرب الدائرة منذ قرابة (10) أعوام".

ويختم حُرمه: "الوضعُ معقد جدّاً، ومرشّح للكثير من التعقيد والتوتر، خاصة بعد موجة الانقلابات العسكرية، وتحوّل الحرب على الإرهاب التي تقودها فرنسا إلى صراع دولي جيو-استراتيجي مع روسيا الصاعدة بقوة في المنطقة، وهي أمور من شأنها أن تصبّ الزيت على نار عدم الاستقرار".

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/Almawqea2025-07-01-03-50-49-397650.jpg.webp?itok=QMUPc86w)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/264205_3.jpg.webp?itok=S_ZzoLef)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%840.jpg.webp?itok=QXm-QoHN)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/macron-sisi_0_0.jpg.webp?itok=lPFzOQpK)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86_44_0.jpg.webp?itok=EfRcINOU)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%83%D8%B1%D8%AF_0_1.jpeg.webp?itok=P80LN0oF)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%AE%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%8688_0_3_1_7_7.jpg.webp?itok=_Ei2Emc-)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A_94_0.jpg.webp?itok=h9IzVUjE)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%BA%D9%86%D9%88%D8%B4%D9%8A_24_2_1_0_0_0.jpg.webp?itok=9RUG5bq0)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A_85_0.jpg.webp?itok=KEN7a-8y)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A74_0_0.jpg.webp?itok=CG6kMAYS)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86_70_0_2_1.jpg.webp?itok=xPJQaPu3)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3_67_1_0.jpg.webp?itok=nZrAv3_P)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/91390-revolutionswaechter_khamenei.jpg.webp?itok=pAsOmTB1)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%8A_0.jpg.webp?itok=ObnsQ57X)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/IMG_7298_1.jpeg.webp?itok=QdlQoemq)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/dyn_4_4.jpg.webp?itok=1zLBeb_N)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9_4.jpg.webp?itok=Hb-3a2iZ)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8_13_0_1.jpg.webp?itok=D48kUWAp)